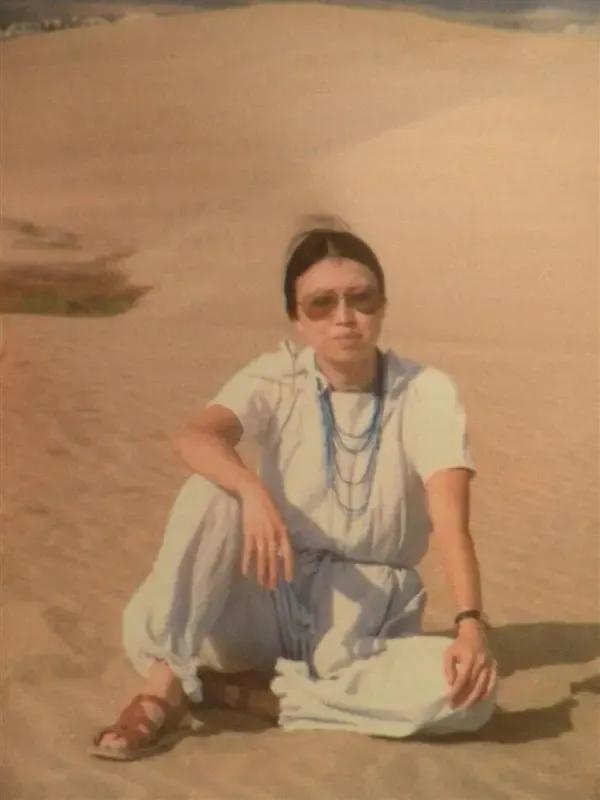

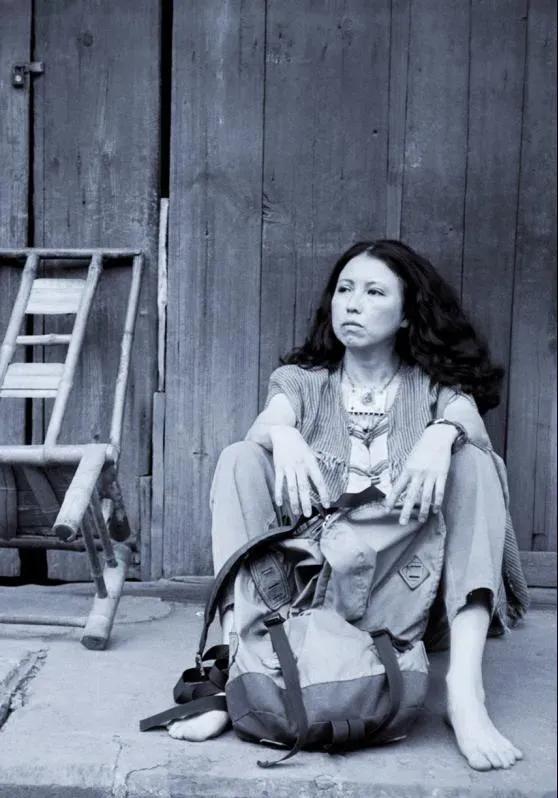

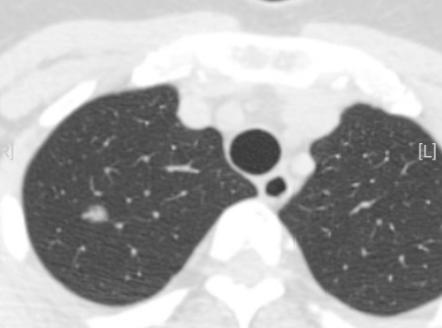

1991年,48岁的三毛因子宫内膜肥厚,接受手术治疗。没成想,手术后的第二天,她竟然选择了自杀…… 1991年1月4日清晨,台北荣民总医院的走廊很安静,窗外是阴沉的天。 夜里下过小雨,地面泛着一层凉意。 六点多,值班的保洁员推着水桶,准备打扫最里面的卫生间。 门关得紧紧的,敲了几下没人应声,他以为是病人身体不舒服,便用钥匙打开。 门一开,空气凝固了,只见三毛靠坐在墙角,脖子上绕着一条丝袜,双眼紧闭,神情安宁得像是睡着了。 就在前一天,她还和朋友笑着说手术没事,只是一个小小的子宫内膜增生手术。 她甚至还开玩笑,说出院后要去海边吹风。 没人想到,这位用温柔的文字抚慰了几代人的女作家,会在术后第二天结束自己的生命。 没有遗书,没有解释,只留下前些天录给朋友的一段音:“不在家,我就是三毛。” 三毛的人生像一部长途电影,从很早就埋下了孤独的伏笔。 13岁那年,一次数学考试不及格,老师在全班同学面前,用粉笔在她脸上画了一个黑圈。 那一刻,三毛觉得自己被整个世界抛弃了。 此后的七年,她几乎不与人来往,把自己关在房间里,读书、写字,靠幻想里的世界过日子。 那种孤立感,像一颗石子落进心湖,泛起的涟漪一直没散。 成年后,她渴望走进爱情,可命运像在跟她开玩笑。 初恋悄无声息地结束,订婚当天才发现对方已有妻室,最爱的男人又在她26岁时因病去世。 每一次失去,都是一次凌迟。 于是,三毛选择用旅行疗伤,一个人走过城市与沙漠,把心事写进日记。 直到遇见荷西,她才觉得自己不再只是世界的过客。 撒哈拉的六年,是她生命中最明亮的时光。 那片黄沙滚滚的土地,见证了他们的柴米油盐,也见证了她笔下的《撒哈拉的故事》。 那段日子,她不再漂泊,连笑声都带着阳光的味道。 然而,这份温暖停在了荷西潜水意外身亡的那一刻。 那天,她在海边等他回家,等来的却是噩耗。 之后的她,像被抽空了骨头,努力在人群中笑,却在夜里默默流泪。 朋友王洛宾、眭澔平都试着拉她走出阴影,可她的心像飘在半空,怎么也落不下来。 她去过54个国家,看过雪山、雨林、集市和港口,可哪一处都住不下她的灵魂。 对外人来说,她是自由的代名词,是敢爱敢恨的传奇女子。 但对自己来说,自由只是漂泊的另一种说法。 1991年,三毛因病住院,手术只是表面理由。 她的精神早已被多年的孤独和失落啃得千疮百孔。 那条丝袜,或许是她提前准备好的,她走得很静,像是不想再麻烦任何人。 外界猜测她是抑郁所致,也有人说这是她给自己写的最后一个结局。 真相已经不重要了,重要的是,她的文字还在,依旧能让人在无助的夜里点亮一盏灯。 三毛的一生,是在寻找“家”的旅程中不断出发又不断失落。 她带着热烈的心去爱,去旅行,去写作,可最终还是没能安放自己。 如今,她或许在另一个世界停下了脚步,不必再与孤独对峙。 留在世上的我们,还能在她的书里看到那个真诚、柔软又倔强的灵魂。 记得她曾告诉我们:爱与自由值得追求,但也要学会与孤独和解。