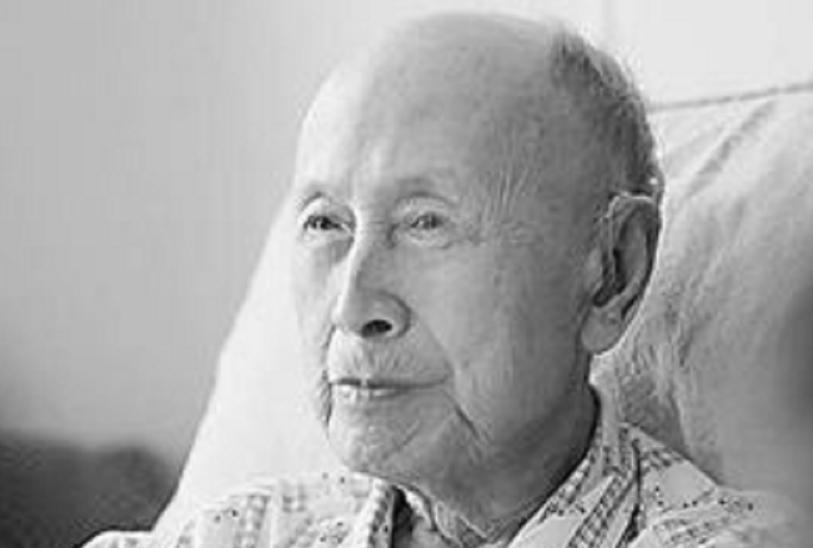

1955年,钱学森回国后,中科院每月给他发350元人民币,后来增聘为院士后,每月增加津贴100元,就是这450元工资,钱学森还总是认为太多了。 1955年的秋天,一艘邮轮缓缓驶入香港港口,甲板上那个西装笔挺的中年人望着远方海岸线,眼眶微微发红。 他就是后来家喻户晓的钱学森,在经过多年的努力与艰辛后,他终于又踏上了祖国的土地。 没人知道,这位在加州理工学院拿着年薪几万美元,住着独立别墅的科学家,此刻心里盘算的不是如何享受生活,而是该怎么把脑子里的知识尽快变成祖国需要的力量。 在回国后,他的工资按照当时科研人员的最高薪水发放,再加上津贴,有450元。 要知道,和他在美国的收入相比,这无疑是天差地别。 钱学森对这笔工资同样感到不满,但是,他不满的原因不是少了,而是多了。 他找到领导说:“是不是给多了?国家现在正是用钱的时候。” 往后的日子里,他又好几次写信给组织,要求降薪,甚至想把学部委员那部分津贴去掉。 1963年全国涨工资,别人都盼着能多拿点,他却专门给杨刚毅同志写信,说自己收入太高,得往下调。 住进北京航天大院那栋普通宿舍楼时,钱学森没想过这一住就是一辈子。 100来平的房子,客厅小得转个身都得留意家具,墙上还留着1976年唐山大地震后修补的裂纹和加固筋。 组织上看不过去,几次提出要给他盖座小楼,他都谢绝了:“跟同船回来的那些人比,我这条件已经很好了,不能脱离群众。” 客厅里那个用了40多年的茶几,边角都磨圆了,旁边的书架比茶几还要老,却一直陪着他从青丝到白发。 一日三餐也简单,大多是青菜豆腐配米饭,忙起来就啃自带的干粮。 有回风洞实验设备出了故障,他挽起袖子就钻到机器底下,满手油污也不在乎,一边排查问题一边跟年轻人说:“咱们手上的活,就是国家的希望。” 学生们都说他像个永不停歇的发条,常常工作到深夜,饿了就跟大家一起啃干粮、吃盒饭。 夫人蒋英原本是才华横溢的歌唱家,为了支持他,把家里的事一肩挑了。 孩子的教育费要精打细算,家里的家具用了几十年也没换过,但蒋英从没抱怨过。 钱学森心里过意不去,却也知道,自己肩上的担子更重,祖国的航天事业,不能等。 他对钱的态度,从来都很明确。 平时跟人合写文章,稿费也常让给经济困难的同事,尤其是家里刚有孩子的年轻人。 1990年前,光这部分让出去的钱就有14238元。 他总说:“我姓钱,但我不爱钱,钱要给更需要的人。” 改革开放后,1996年他的工资才1933块多,这时候万元户都不新鲜了,有人甚至比他挣得多。 可他从没在意过这些。要知道,当年在美国,他的年薪相当于好几万人民币,日子过得优渥。 但比起这些,他更在乎的是东风二号导弹腾空而起的瞬间,是原子弹爆炸时那朵蘑菇云,是人造卫星传回的“东方红”乐曲,这些,才是他眼里最珍贵的东西。 跟钱学森一样,王大珩、彭桓武这些科学家,还有袁隆平院士,日子过得都简朴。 他们不是没能力过好日子,只是觉得,比起物质上的享受,国家的强大,科研的突破,才是更值得追求的事。 如今再看钱学森的故事,能明白他不是不爱生活,只是把生活的意义,放在了更辽阔的地方。 那间100平的老房子里,藏着的是一个科学家对祖国最赤诚的告白。 那笔主动要求降低的工资里,写满的是对民族复兴最坚定的承诺。