1950年,毛岸英带着人参、鹿茸、奶粉和信件回到湖南,替父亲毛泽东给外婆向振熙祝寿。一番话问下来,向振熙突然说:“你问我想要啥?我只要10万元。”毛岸英一愣:“外婆,这么多钱您干嘛用?”向振熙摆了摆手:“你爸欠我的,还不上,我不安心。”

向振熙出生在湖南平江一个书香门第,家里祖上出过进士,父亲是当地教书先生,不爱当官,就在家乡传授知识。向振熙从小受这种环境影响,知书达理,1888年嫁给杨昌济,那时候杨昌济还是个有抱负的年轻人,后来成了清华大学教授。夫妻俩生了一男二女,杨开慧就是他们的女儿。杨昌济1913年出国留学,向振熙一个人在家拉扯孩子,但她咬牙坚持,等丈夫学成归来。

杨昌济1920年在北京病逝,这对向振熙打击不小。她料理完后事,手头剩了些亲友送的奠仪钱。那时候毛泽东正在长沙筹办文化书社,缺资金,向振熙就把这些钱给了他,还从亲戚那儿借了100元旧币,一并交给毛泽东。那个年代,100元旧币可不是小数目,能顶得上普通人家好几个月的开销。毛泽东接过钱,表示这恩情记一辈子,以后总会还上。

几年过去,毛泽东和杨开慧结了婚,一起投身革命。向振熙成了他们的后盾,家里常常有地下活动,她帮着打掩护,从不问多。1930年,杨开慧在长沙被捕牺牲,年仅29岁。向振熙当时带着三个外孙,毛岸英、毛岸青和毛岸龙,面临国民党搜捕。她没慌张,赶紧带孩子逃离长沙,先到上海联络点,再转去江西苏区。孩子们安全了,她自己留在长沙,独自过日子,靠纺纱织布维持生计。战乱年间,长沙打仗不断,她的生活越来越苦,饭里常常掺豆子凑数,但她从没对外人提过毛泽东的事儿,守口如瓶。

1949年长沙解放,向振熙终于熬出头。她听说毛泽东在北京当了国家领导人,眼里含着泪,感慨润之总算做到了当年的承诺。毛泽东也没忘她,托人送来一件皮袄,还写信邀请她去北京团聚。但向振熙年纪大了,不想折腾,婉拒了,说北方冷,她住不惯。 她就继续在板仓村的旧砖房里住着,过着简朴日子。

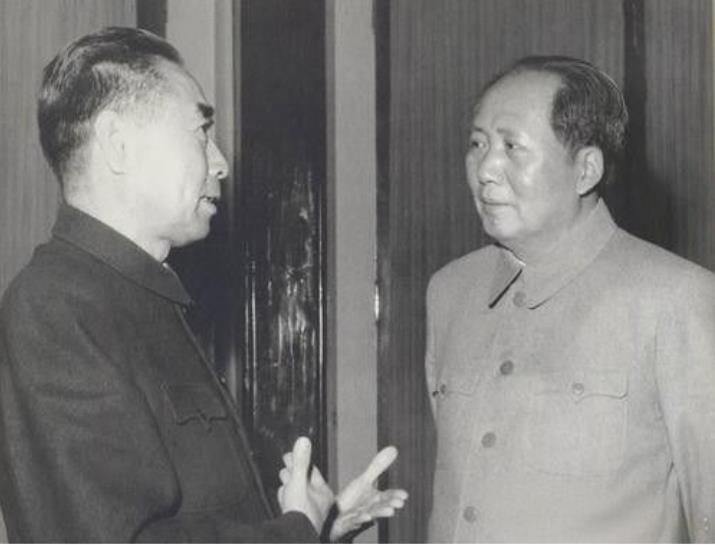

1950年春天,向振熙80岁生日,毛泽东派大儿子毛岸英回湖南探亲,顺便给她祝寿。毛岸英带了人参、鹿茸、奶粉这些补品,还有父亲的亲笔信。见面后,向振熙问起毛泽东的身体和孩子们的近况,毛岸英一一答复。问到她有什么要求时,向振熙提了要10万元的事儿。这10万元是旧币,折算成新币其实就10元左右,但她记得清清楚楚,就是当年借给毛泽东的100元旧币,经过时间推移和币值变化,算成那样。她说这是旧账,不还心里不安。 毛岸英听了愣住,但很快就明白这是老太太的耿直,她不是贪钱,而是讲究信用。

这笔账的来龙去脉,得说说那100元旧币的背景。1919年五四运动后,毛泽东在长沙办文化书社,推广新思想,但手头紧。向振熙丈夫刚去世,她把丧葬剩的钱给了他,还借了100元。这在当时是笔大恩情,毛泽东一直记着。向振熙要这钱,不是为自己花,而是觉得欠债不还,睡不着觉。她一生节俭,帮人多,求人少,这事儿也体现了她的性格。

毛岸英把话带回北京,毛泽东听了点头,说她记得住,我也记得住。很快就安排人筹了相当于10万元旧币的钱,寄回湖南。从那以后,每月还给向振熙寄生活费,让她晚年无忧。向振熙收到钱,从不张扬,邻居问起,她就说这是亲戚情分,没啥好说的。她把钱省着用,还拿出一部分帮村里穷苦人家。有人想给她送礼,她推回去,说自己命不值几个钱。

向振熙的为人,从小事儿就能看出来。她出身好,却不摆架子。丈夫去世后,她守寡拉扯孩子,杨开慧小时候,她亲自教导,母女俩还一起上过学堂。杨开慧投身革命,向振熙支持,从不阻拦。孩子们去苏区后,她独自扛着家,躲过国民党搜捕,熬过饥荒。解放后,她也没要求特殊待遇,就安静过日子。 她常念叨毛岸英那次来访,觉得寿宴简单了点,没多留他吃饭。可谁知第二年抗美援朝,毛岸英牺牲在前线,这消息没告诉她,怕老人受不了。

1960年,向振熙90岁,毛泽东又寄了200元给她祝寿,托杨开慧的堂妹转交。老人家收到后,没多说什么,继续低调生活。1962年11月,她在板仓病逝,享年92岁。去世前,她嘱咐要和女儿杨开慧合葬。毛泽东得知后,寄去500元作为丧葬费,并表示一家人要合葬。这事儿办成了,杨开慧的墓在长沙棉花坡,向振熙的遗骨迁去合穴。

向振熙一生没官没职,没进中南海享福,但她在毛家历史上绕不过去。毛泽东曾说,没有她,就没有孩子们的成长,也没有早期长沙的庇护。她帮人是情分,不求回报,但那笔旧账,她觉得该还就得还。这体现了老一辈的家风,讲信用,重恩义。向振熙不是功臣,她女儿是革命烈士,她自己只是个普通老人,但她的担当,让人敬佩。她守寡养孤,保护家人,熬过乱世,到头来只求一笔旧账了结,心安理得。