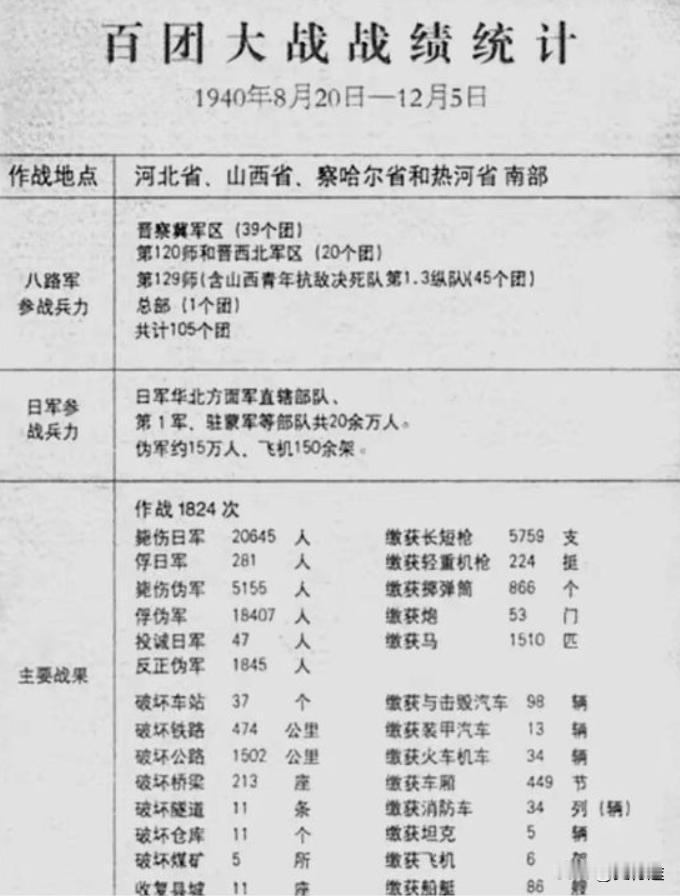

华北鬼子最后的穷途末路:面对八路军进攻时,甚至只能组织“大刀队”救援。 1940年至1944年间,华北战场上的日军与八路军力量对比发生了戏剧性变化。原日军63师团士兵,《陆军步兵漫话物语》作者斋藤邦雄的回忆录显示,这种转变并非突然发生,而是通过持续拉锯逐渐形成的,难以扭转的格局。 斋藤是1941年来到华北作战的,据他回忆,就在前一年的百团大战期间,40名鬼子凭借地主大院和简易炮楼,配备1挺重机枪与2门掷弹筒,竟能抵挡八路军一个团长达72小时的进攻,最终坚持到援军抵达。 彼时在所谓的“治安良好地区”,10名携带轻机枪的日本兵就能控制整个村庄或车站。这一时期,日军依托坚固据点和火力优势,在防御战中占据明显主动。 然而随着八路军游击战术的成熟,同样10人驻守的炮楼配合轻机枪的“标准配置”,防御时间从1940年的三天锐减至1943年的不足一夜。 斋藤在记录中特别提到,部分据点甚至在几小时内就被攻破。这种变化源于八路军对日军补给线的持续破坏、夜间作战能力的提升,以及民众对游击队的支持形成的“情报优势”。 在《陆军步兵漫话物语》中画到:只要一个日军军官被调往当地,几乎是隔两天,他的名字就会出现在八路军的情报单上。 到了1944年,战局已经恶化到连保定这样的旅团司令部驻地都难以维持稳定了。一到夜间,八路军化整为零,专门袭击日本侨民聚居区,迫使日军文职人员组成“大刀队”应急。 斋藤所在的旅团部每天晚上接到的求救电话都会超百通,但仅有的200名士兵需承担通信、密码破译等任务,最终那些求救电话只能派遣仅配大刀的办公文员应付,但往往还没有等人赶到,城外的据点就被八路军端了。 这种捉襟见肘的窘境,标志着日军在华北已丧失战略主动权。 这种力量对比的变化,本质上是两种战争模式的较量结果:日军依赖固定据点和正规作战,而八路军通过群众基础构建了拥有广大后方,几乎无限兵员和补给的战场。 当游击战形成规模效应后,日军的后勤体系、情报网络被逐步瓦解,最终导致其看似坚固的防御体系从内部崩坏。

闲庭信步

华北战场敌我态势转换表现为两个方面:一是日军由于太平洋战争的爆发,大量精锐甲种师团被调走,补充了不少乙种,甚至丙种师团,武器装备、战斗素养严重下滑,且兵力严重不足,不得依靠大量伪军维持治安。伪军在日军强大时,死心塌地当汉奸;当日军衰落时,脚踏两只船,为自己留后路。二是八路军经过长年累月的战争、练兵磨炼,战术战斗攻坚能力大幅提升,意志顽强,武器装备得到改善,解放区军民抗战决心更强。敌我战场态势发生转换:由敌攻我守变为我进敌退!

用户15xxx45 回复 08-10 21:35

说的很中肯