1967年,我国放飞50羽军鸽穿越首颗氢弹爆炸的蘑菇云,但平安回来的只有45羽,正当人们以为剩余的5只已经牺牲时,它们却创造了一个奇迹……

在这片死亡禁区上空,五十只昆明军鸽奉命执行特殊任务——穿越核爆区域收集数据。

谁也没想到,这群不起眼的小生命竟能书写出军事史上的传奇。

氢弹试验前三个月,昆明军鸽基地接到紧急任务。

五十只精挑细选的军鸽被装上特制运输车,经过七天七夜颠簸运抵罗布泊。

这些鸽子都是基地里的精英,平均飞行速度能达到每小时八十公里,最远能连续飞行三千公里。

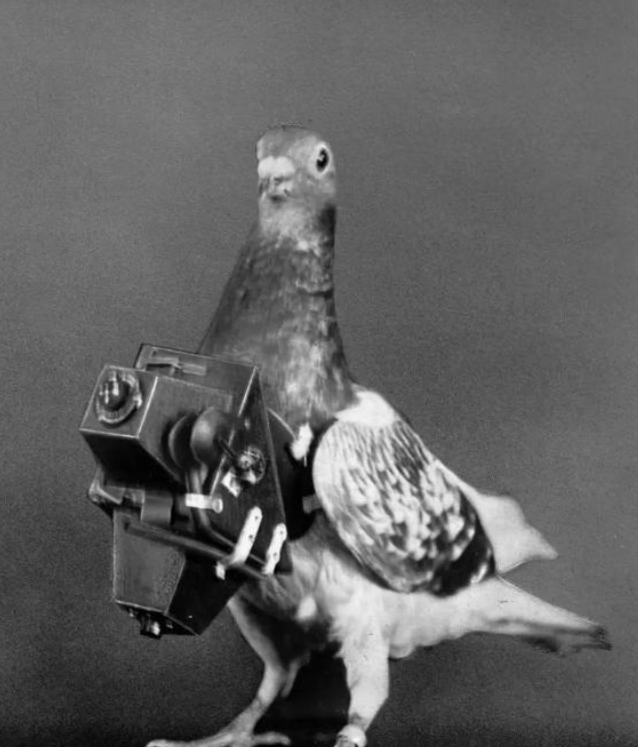

它们脚环里装着特制胶卷,翅膀下藏着微型辐射测量仪,每只价值相当于当时普通工人三年工资。

6月17日清晨,戈壁滩气温已升到四十度,随着倒计时归零,强光瞬间照亮整个试验场。

相当于三百万吨TNT当量的氢弹在指定高度成功起爆,冲击波将方圆五公里的沙石瞬间汽化。

蘑菇云升到两千米高空时,五十只军鸽在距离爆心十五公里的掩体里被同时放飞。

临时指挥所里,十多个科研人员紧盯着雷达屏幕,前二十分钟就传回三十八只军鸽的定位信号,这些勇敢的小家伙穿越了含有致命辐射的云层。

到中午时分,四十五只军鸽陆续返回五十公里外的临时鸽舍。

饲养员发现它们羽毛上沾满放射性尘埃,眼睑红肿得像熟透的桃子,但脚环里的胶卷都完好无损。

剩下五只军鸽始终不见踪影,基地负责人拿着辐射检测仪在鸽舍周围反复搜索,仪器指针始终没有摆动。

所有人都觉得这些鸽子肯定被核爆冲击波撕碎了,毕竟连二十公里外的骆驼都被烧成了焦炭。

基地炊事班老张头抹着眼泪说:"这些鸽子跟了我三年,每天喂食时都会站在我肩膀上..."

谁也没想到二十三天后,昆明基地鸽舍门口传来熟悉的咕咕声。

五只灰头土脸的军鸽挤在食槽边抢玉米粒,翅膀上的编号证明它们就是"失踪"的那批。

兽医检查发现它们平均瘦了四分之一体重,羽毛被烧得参差不齐,但内脏器官居然没有明显损伤。

最神奇的是脚环里的胶卷依然能冲洗出清晰画面,完整记录了穿越蘑菇云的全过程。

这些军鸽的归巢之路堪称奇迹,从罗布泊到昆明直线距离两千八百公里,途中要翻越祁连山脉、横穿黄土高原。

正常军鸽在这种复杂地形下飞行,平均每天只能前进三百公里。

但这五只鸽子硬是创造了日均飞行一百三十公里的纪录,相当于每天不眠不休飞十多个小时。

动物学家后来研究发现,军鸽能在核爆中存活并非偶然。

它们天生的生物导航系统能自动规避强辐射区域,浓密的羽毛形成天然防护层。

更关键的是军鸽特殊的血液循环系统,遇到高温时会自动降低新陈代谢,类似动物的"假死"状态。这些发现为后来防辐射服研发提供了重要参考。

昆明军鸽基地的档案室里,至今保存着这五只英雄鸽子的标本。

它们的后代在1979年对越自卫反击战中再立奇功,成功穿越炮火封锁传递情报。

基地老主任退休前常说:"军鸽不是机器,它们认准了家的方向,就是死也要朝着那个方向飞。"这话现在刻在基地纪念碑上,成了代代相传的队训。

当年参与试验的科研人员回忆,最让人后怕的是鸽子带回的辐射数据。

胶卷显示它们在穿越蘑菇云时承受的辐射量,足够让成年人在三十秒内毙命。

但军鸽特殊的生理结构让它们挺过了致命伤害,这个发现直接推动我国核防护研究迈上新台阶。

如今西北某研究所里,还能看到根据军鸽生理特征设计的辐射监测设备。

这事后来被写成报告直送中央军委,周总理亲自批示要善待这些"无言的战友"。

基地给每只归巢军鸽颁发了特制勋章,用纯金打造的小奖章挂在它们脖子上。

可惜鸽子们不懂这些荣誉,倒是把奖章当成了磨嘴的玩具,没过半年全被啄得坑坑洼洼。

时间过去五十多年,当年见证奇迹的老兵大多已不在人世。

但每到清明时节,昆明基地的新兵都会给鸽子纪念碑献上新鲜谷粒。

训练员教菜鸟们认鸽子时总会念叨:"看见那些翅膀带黑斑的没有?这都是当年穿越核爆云英雄的后代,飞起来比导弹还准成。"

去年有个退伍老兵回基地参观,盯着鸽舍看了半天突然老泪纵横。

他说1969年在珍宝岛执勤时,就是靠着军鸽送来的情报捡回条命。

饲养员赶紧扶老人坐下,顺手抓了把玉米喂鸽子。

阳光透过铁丝网照在鸽子翅膀上,那些灰白相间的羽毛,恍惚间还是五十年前的模样。

与狼共武

这不是泄密了吗?