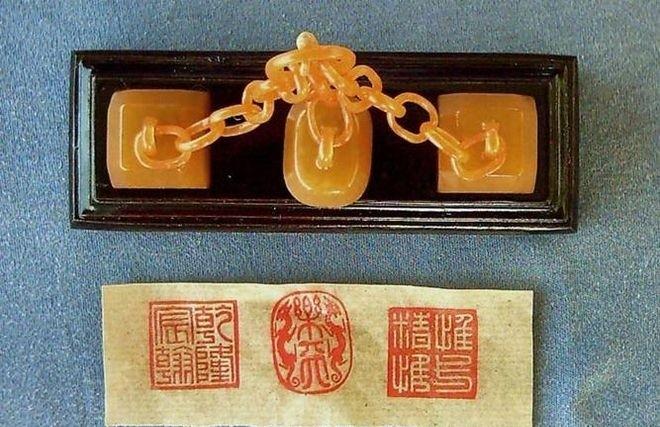

1950年,正在接受改造的溥仪听到中国出兵支援朝鲜,突然撕开棉衣,取出一物件说:“这是我从紫禁城偷出来的,现在自愿交给政府。”看守拿过来一看,当下傻眼了..... 溥仪的早年经历充满了王朝的衰落痕迹。他1906年出生在北京醇王府,作为清朝皇室后裔,从小就被推上权力巅峰。两岁时登基,成为宣统皇帝,但那时清政府已经腐朽不堪,内部官僚贪污成风,外部列强瓜分领土。1911年革命爆发,次年他退位,年仅六岁。从此,他住在紫禁城内,名义上享受优待,实际生活依赖政府拨款。青少年时期,他接触一些西方教育,却仍沉迷旧习,经济压力大时,开始从宫中偷运文物出去卖钱,许多珍贵东西就这样流失。1924年冯玉祥政变,他被赶出故宫,匆忙带走部分物品,包括一些藏在衣内的物件。后来流亡天津,1932年被日本人利用,建立伪满洲国,他在那当傀儡皇帝,签署不少助长侵略的文件。1945年日本败战,他被苏联俘虏,关在西伯利亚五年。1950年移交中国,进入抚顺战犯管理所,开始改造生活。 溥仪在管理所的日子很简单,每天劳动和学习。1950年朝鲜战争爆发,中国决定出兵支援。那时,管理所通过各种渠道传达消息,溥仪和其他人一起关注形势。志愿军跨过鸭绿江的消息传来后,他决定上交一件长期隐藏的物品。这物品是乾隆时期的田黄石三联章,一种稀有文物。田黄石产自福建寿山村,产量极少,古人有“一两田黄三两金”的说法。乾隆收到贡品后,让匠人雕成三枚连链印章,链子从同一块石上刻出,工艺复杂。传到溥仪手上,他1924年出宫时藏在棉衣夹层,带了二十六年。听到国家出兵,他取出交给看守,看守查看后上报。这三联章价值高,不仅因为材料珍贵,还因历史意义,曾是皇家私玺。溥仪上交后,物品转交国家文物部门。 三联章的背景值得细说。它源于乾隆对文物的喜好,那时福建进贡一块上等田黄石,皇帝下令造办处加工。匠人们用时数月,设计三枚方形章体,每枚刻不同文字,如“惟精惟一”等。关键是连接链,从石材一体雕出,链环细如发丝,这在当时是顶尖技术。印章传代使用,到光绪时仍存宫中。溥仪登基后继承,却在王朝末期开始变卖宫物维持生活。出宫那天,他选此物隐藏,因为体积小易携。战俘营和管理所期间,他一直未动。1950年上交,管理所领导强调重视改造态度,而非文物本身。从此,溥仪更积极参与劳动,上交其他藏品,如书画等。这事件不是孤立的,它连接了清朝文物史和现代国家建设。田黄石的稀缺性,让这物件成为国宝,产地寿山村的开采条件艰苦,仅在稻田下有限区域才有。 溥仪上交三联章后,生活继续在管理所轨道上。他每天参加讨论和劳动,逐步适应新环境。1959年因表现好获特赦,成为普通公民。先在北京植物园工作,修理机械,后来转到文史馆整理资料。1967年去世,享年61岁。三联章归故宫博物院保存,作为一级文物展示。这故事从溥仪的偷运到上交,体现了历史转折。溥仪过去作为傀儡,支持侵略政策,造成损害,但改造让他上交文物,显示个人变化。田黄石的珍贵,不仅在经济价值,还在文化传承上。清代对这种石的推崇,反映皇室奢华,但也导致资源浪费。溥仪的举动,在国家出兵背景下,显得有现实意义,连接了个人赎罪与国家努力。 这个事件背后的细节,还包括文物保护的重要性。三联章的雕链工艺,是清宫造办处的巅峰之作,需要石质均匀,匠人经验丰富。溥仪藏它时,经历了多次颠沛流离,从天津到东北,再到苏联,却保持完好。上交后,国家妥善保管,避免了进一步流失。相比他早年偷卖其他文物,这一次选择不同,可能是环境影响。朝鲜战争的背景,让管理所氛围紧张,大家关注志愿军进展。溥仪听到消息后行动,时机巧合。田黄石产地的局限性,决定了它的稀有,古籍中多有记载。 溥仪的结局平凡,他晚年在北京过着普通日子,工作之余参与社会活动。三联章在故宫展出,吸引许多人参观。它的印文取自儒家经典,体现了清帝的文化追求。但溥仪的偷运,暴露了末代皇室的困境。