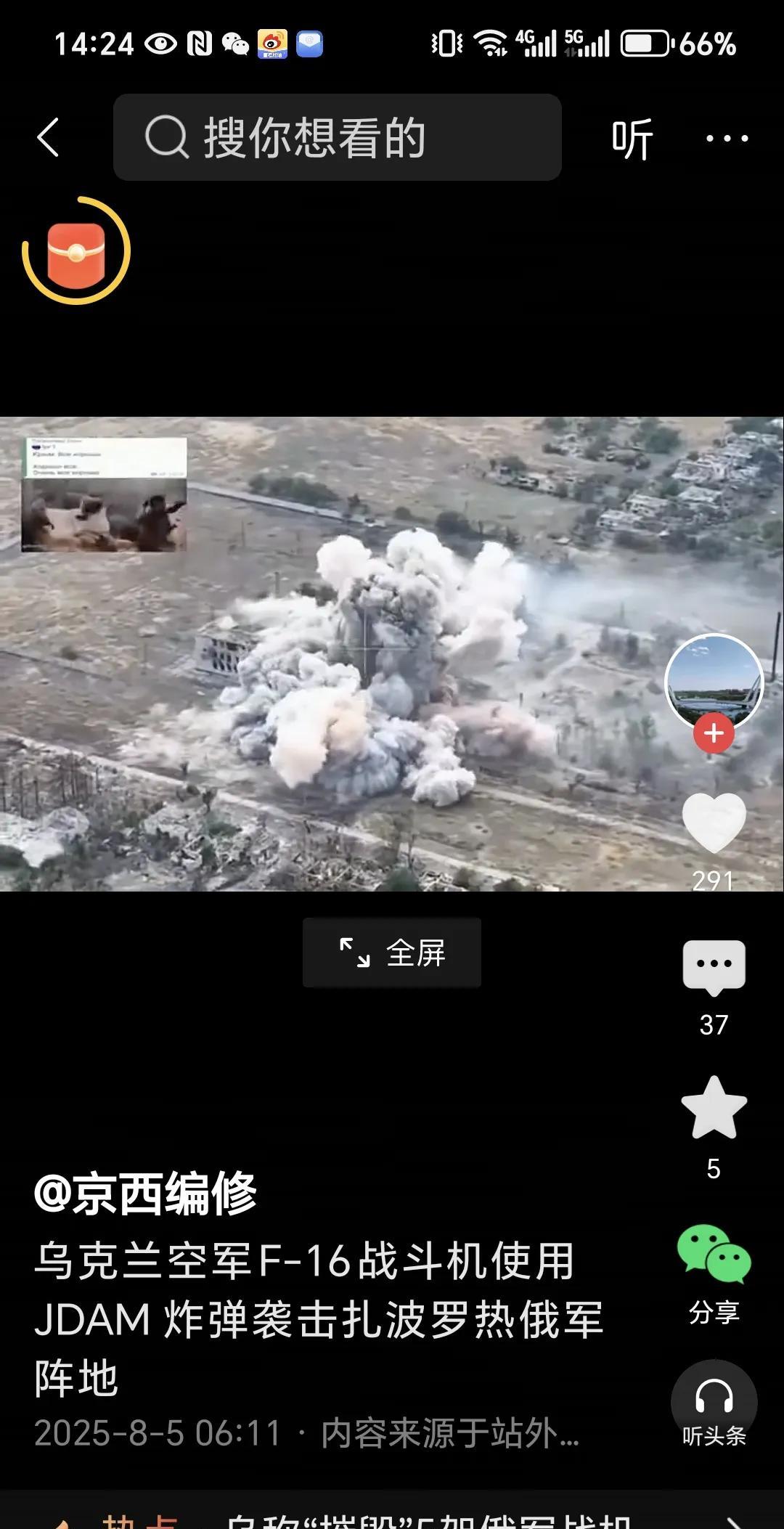

红军村迎来结局,乌克兰同意停火,20条大鱼被一锅端,德国输麻了。 顿涅茨克地区的红军村在历经数月激战后终告陷落,这座连接E-50高速公路及三条铁路干线、承担乌东前线70%物资转运任务的战略要地,最终被俄军以单日40次冲锋的强攻彻底拿下。 消息传来时,乌克兰总统泽连斯基正在基辅发表全国讲话,他在8月1日的视频声明中罕见地表示:“乌克兰已准备好为实现和平迅速采取行动”,同时呼吁与俄罗斯举行最高领导人层级的会晤。 然而这一表态背后,却是乌军在顿巴斯防线全面崩溃的残酷现实,红军村的陷落不仅切断了武勒达尔、康斯坦丁诺夫卡等据点的补给线。 更让乌克兰冶金工业40%的碳矿资源落入俄军手中。 这场战役的转折点出现在7月中旬。俄军采用“渗透-据点-夹击”战术,先以敢死队潜入城区建立桥头堡,随后集中11万兵力对季米特洛夫镇发动佯攻,迫使乌军分散防御力量。 当乌军第155旅因指挥混乱陷入瘫痪时,俄军无人机引导的滑翔炸弹精准命中其指挥部,当场炸死包括2名北约教官在内的20名乌军高级军官。 这幕发生在新谢洛夫卡的突袭战,成为“20条大鱼被一锅端”的经典战例。 俄媒披露,这些被歼灭的“大鱼”中,既有负责指导乌军袭击俄罗斯本土的北约顾问,也有参与策划生物实验室项目的技术专家。 面对战场的急转直下,德国再次扮演了“救火队员”角色。柏林当局在8月1日宣布,将再向乌克兰追加两套“爱国者”防空系统,并呼吁其他北约国家跟进。 但这一承诺在俄军的战术打击面前显得苍白无力。 就在一周前,德国刚运抵基辅的4辆M903发射车和1部AN/MPQ-65雷达车,在朱利亚尼机场尚未完成阵地伪装时,就被俄军13枚“伊斯坎德尔-K”巡航导弹精准摧毁。 这种“刚到货就被炸毁”的尴尬,让德国防长皮斯托里乌斯不得不承认:“联邦国防军的防空能力已接近极限”。 更讽刺的是,德国为此次军援支付的5亿美元,原本计划用于采购美国最新的PAC-3 MSE拦截弹,却因生产线排期问题,最快要到8月中旬才能到货。 泽连斯基的停火呼吁,此刻更像是一场精心设计的政治表演。 就在他发表和平宣言的同一天,乌克兰国防部宣布“已准备好对俄领土发动新袭击”,并披露将动用改装后的苏-24战机携带集束炸弹执行任务。 这种“边打边谈”的策略,本质上是为争取西方军援争取时间。 据基尔世界经济研究所统计,自冲突爆发以来,欧洲国家已向乌克兰提供了价值720亿欧元的军事援助,但真正转化为战场优势的不足三成。 德国总理默茨在回应记者提问时,罕见地流露出疲惫感:“我们不能无限期地用纳税人的钱填补这个无底洞”。 俄军在红军村的胜利,正在改写整个顿巴斯战场的格局。当乌军被迫征调警察和教师填补40万兵力缺口时,俄军却依托朝鲜援助的1200万发炮弹,将日均弹药消耗量维持在乌军的七倍。 更致命的是,红军村的碳矿资源落入俄军之手后,乌克兰军工产能再遭重创——其东部冶金企业的炼钢成本因此飙升30%,直接影响到“海马斯”火箭炮和T-64坦克的维修进度。 这种“资源-产能-战力”的恶性循环,让乌克兰《每周镜报》发出哀叹:“红军城失守等于整条防线崩溃”。 柏林的尴尬远不止于此。就在德国宣布追加军援的次日,俄罗斯国防部公布了一段震撼视频:在卢甘斯克前线,俄军使用缴获的德国“豹2A6”坦克改装成喷火战车,正对着乌军战壕喷射烈焰。 这种“以彼之矛攻彼之盾”的战术,让德国议会爆发激烈争吵——绿党议员指责政府“正在资助一场消耗德国国防力量的代理人战争”,而社民党领袖则反驳称“必须阻止俄军西进波兰边境”。 而德国为补充自身防空缺口而向美国订购的两套“爱国者”系统,最早要到2026年才能交付,这意味着在未来近两年时间里,德国本土防空网将出现“致命漏洞”。 当泽连斯基在伊斯坦布尔谈判桌上再次要求“俄军退回2月战线”时,克里姆林宫的回应简洁而强硬:“只有乌克兰承认顿涅茨克、卢甘斯克、扎波罗热和赫尔松的新现实,谈判才有意义”。 这种立场上的根本对立,让西方斡旋陷入僵局,即便美国承诺通过“乌克兰优先需求清单”机制加速军援,也无法改变乌军在顿巴斯的颓势。 红军村的硝烟尚未散尽,第聂伯罗彼得罗夫斯克方向又传来炮声,这场持续三年半的冲突,似乎正朝着“永久消耗”的深渊滑去。