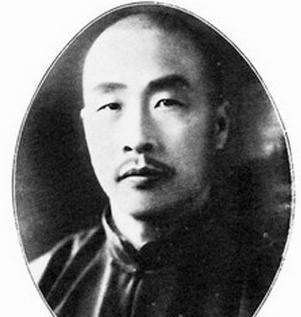

1933年,鲁迅写了很多抨击国民党的文章,老蒋大怒,派沈醉前去暗杀。沈醉在鲁迅门前蹲守半个月,最终还是放弃了:“他的后台实在太硬了!” 先说说主角。鲁迅先生,咱中国人没几个不知道的。一支笔,就是一杆枪,骂遍了当时的黑暗,戳破了无数的谎言。 这样一个人,国民党当局能喜欢他才怪了。尤其是1933年前后,鲁迅的文章火力全开,嬉笑怒骂,针针见血,搞得老蒋脸上非常挂不住。在那种高压环境下,对付一个“不听话”的文人,暗杀,似乎是最“干净利落”的手段。 任务,就落到了沈醉的头上。 这沈醉是何许人也?可不是什么三流的小混混。他是戴笠手下最得力的干将,军统的“三剑客”之首。这样一个狠角色,可以说是军统手里最锋利的一把刀, 交给他的任务,就没有完不成的。 接到暗杀鲁迅的命令后,沈醉立马行动。他带着手下,在鲁迅位于上海的住所对面租了个房子,架起望远镜,开始了24小时无死角的监视。他们的计划很简单:摸清鲁迅的生活规律,找到一个下手的最佳时机。 半个月过去了,机会多的是。鲁迅有时候会独自出门,有时候会去书店,这些都是动手的绝佳窗口。但沈醉,这个见惯了生死、手上沾满鲜血的王牌特务,却迟迟没有下令。他手下的人都急了,老大这是怎么了?平时可不这样啊。 沈醉自己也陷入了巨大的矛盾中。因为,通过那小小的望远镜,他看到的,和他想象中的“堕落文人”完全是两码事。 而让沈醉感到震撼的,是鲁迅写作时的样子。每次坐到书桌前,鲁迅从不马上动笔。他会先仔细地洗手,然后点上一支烟,端端正正地坐着,有时候会沉思很久。那姿态,不是为了表演给谁看,而是一种发自内心的庄重和虔诚。 他通过望远镜“读”了鲁迅半个月,越读越心惊,越读越敬佩。他开始怀疑自己的任务,甚至怀疑自己一直以来所做的一切。他要杀的,究竟是个什么样的人?是一个“煽动分子”吗?不,他看到的,是一个用生命和灵魂在写作,在为这个民族的未来呐喊的脊梁。 沈醉后来对鲁迅的儿子周海婴坦白,他当时的感觉是,这个人,杀不得。 这便是那个传闻的真相。沈醉最终放弃了任务,向上头报告说:鲁迅深居简出,警惕性高,很难下手。但这只是个借口。真正的原因,是他最后对部下说的那句话:“他的后台实在太硬了!” 这“后台”是谁?是某个军政大佬吗?当然不是。事实上,鲁迅当时身上还背着通缉令,老蒋也曾派人想“招安”他,许诺只要他肯去日本,就撤销通缉,保留职位。但鲁迅断然拒绝。他和当局,早已势同水火。 所以,鲁迅真正的“后台”,是两样东西。 第一,是他的人格力量。 这种力量,就像一面镜子,让沈醉这样的刽子手看到了自己的渺小和肮脏,让他心生畏惧,让他那颗早已麻木的心,重新感到了“敬畏”二字。 第二,是他在中国人民心中的地位。 沈醉是个聪明人,他知道杀了鲁迅的后果。那不仅仅是杀死一个文人,那是与全中国的读书人、与千千万万觉醒的青年为敌。这种后果,别说他一个小小的特务头子,就连戴笠,甚至老蒋,都未必承受得起。这,才是最硬的“后台”! 这个故事,直到1960年沈醉被特赦后,才由他亲口讲出,为历史留下了一段惊心动魄又引人深思的注脚。 但鲁迅的故事告诉我们,真正的力量,不是来自粉丝数量,也不是来自一时的热度。真正的力量,来自一个人的风骨,来自他敢于直面淋漓鲜血的勇气,和他那份“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”的担当。

铁马冰河

沈醉不傻