1961年,邱行湘已经54岁了,原74军军长邱维达见他还是单身,就说:“有个30多岁的女工,人不错,会做红烧肉,要不试着相处看看?”

他听了,心里有些犹豫,毕竟对方还带着两个孩子,在那个物资凭票供应的年代,多两张嘴吃饭可不是小事。

但想到自己漂泊半生,晚年确实渴望一个家的温暖,他最终决定去见一面,见面后,张玉珍觉得这位邱先生虽然年纪不小,但精神头挺好,人也本分,便点了头。

第二年春天,两人在南京汉府街的宅子里结了婚,连《大公报》都登了消息,标题就叫“从追悼会到结婚典礼”,说的正是这件事情。

更让他没想到的是,婚后第三年,妻子还给他生了个儿子,晚年得子,这份迟来的天伦之乐让他感慨万千。

他的人生,确实像坐过山车,那些故事得从三十多年前说起,那时他也曾娶妻成家,可惜妻子早逝,相守不过十五年,留下他独自飘零。

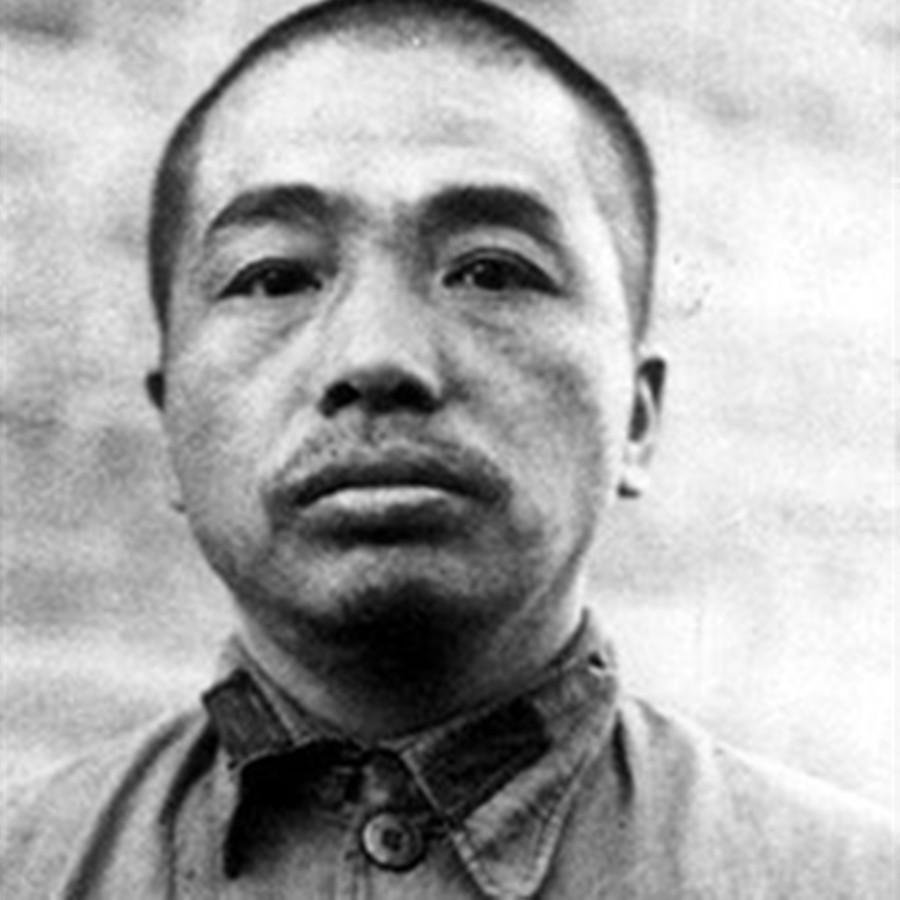

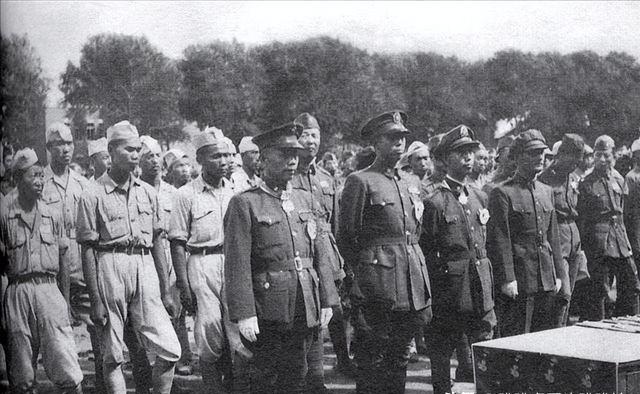

命运的急转直下发生在1948年3月的洛阳,作为守城指挥官,他率领的青年军206师在解放军的强大攻势下全军覆没。

绝望之际,他躲进战壕,举枪对准自己,高喊“校长,学生愧对你了!”就在他要殉职,千钧一发之际,旁边的部下猛地夺枪,子弹打偏了,这一枪,让南京方面误以为他已“壮烈牺牲”,实际上,他成了俘虏,正被解放军押往后方。

押送路上,邱行湘满心都是对未知命运的恐惧和抵触,叫他往东,他偏往西,故意磨蹭,押送战士一着急推了他一把,他立刻大喊“解放军打人”,甚至挥拳要打人。

混乱中,他腕上那块值钱的金表掉在了地上,他心想,完了,这表肯定没了, 在那个年代,一块金表可是稀罕物。

出乎意料的是,战士弯腰捡起表,拍了拍灰,又递还给了他,这个举动让他愣住了,心里直犯嘀咕,见了好东西不拿?

到了旅部,更让他惊讶的事发生了,他们竟遇见了赫赫有名的陈赓将军,陈将军笑着跟他打招呼,说大家都是黄埔校友,还特意吩咐军医给他处理头上的伤口。

后来继续转移途中,有当地农民认出他像国民党大官,恨得牙痒痒想啐他,押送战士却抢先一步说:“他不是什么大官。”

村民听了,也就走开了,这些小细节,像水滴一样,一点点冲击着邱行湘根深蒂固的观念,他原以为会被关进白公馆那样的魔窟,受尽折磨,没想到最终抵达的却是一个“训练班”。

这里的生活规律而平静,主要是学习、运动和思想教育,没有打骂,没有虐待,甚至比他在旧军队里几十年过得还要安稳。

这种前所未有的“安详”,让他的思想开始动摇,他不再是顽固抵抗,甚至主动向训练班的负责人坦白:“我在徐水、保定、固城这些地方驻扎过,熟悉地形,整理过不少军用资料,或许对你们有用。”这份主动,是他心态转变的初步信号。

在训练班待了一年左右,他被转移到管理所,这一待,就是漫长的十三年,在这里,他经历了更系统的学习改造。

起初或许仍有疑虑,但管理所的人道待遇让他无法不动容,有一次他生了病,管理所竟派了小汽车,专门送他去北京的大医院看病。

躺在车上,看着窗外,他的心里五味杂陈,他想:共产党抓了我们这些败军之将,不但不杀不打,还给治病?

再看看押送他们的战士,自己啃着粗粮窝头,却给他们这些“病号”开小灶,吃得好些,这些实实在在的对比,让他逐渐明白了为什么老百姓会拥护共产党。

他不再消极对抗,而是开始认真反思过去,积极参与劳动和学习,表现突出,后来还当上了劳动队的小队长,赢得了管理所领导的信任,甚至能自由出入办公室,这种信任,对他而言是莫大的触动。

一九五九年,一个改变命运的消息传来,新中国决定特赦一批确已改恶从善的战争罪犯,他的名字赫然出现在第一批十人名单中。

走出功德林,他拿到了北京户口,但面对新社会,一时有些茫然无措,不知该何去何从,就在这时,周恩来总理亲自接见了他们这批被特赦人员。

面对昔日这些站在对立面的“学生”,周总理没有丝毫的轻视或训斥,反而像长辈一样亲切地询问他们的生活和今后的打算。

这份宽容和关怀,让他等人羞愧之余,心中重新燃起了对生活的希望,政府给愿意留下的人安排了工作,生活有了着落。

只是邱行湘孤身一人,下班回家,面对冷锅冷灶,难免感到深深的孤寂,这份孤寂,直到他在南京遇见张玉珍,才被家庭的温暖驱散。

婚后的日子平淡而充实,妻子贤惠能干,把家里打理得井井有条,那手红烧肉的绝活更是让家里飘满香气。

儿子的降生,更是为这个重组家庭带来了无尽的欢乐,抱着襁褓中的幼子,看着操劳的妻子,回首自己从战犯到公民、从绝望到新生、从孤身一人到妻儿相伴的曲折历程,他心中充满了感慨。