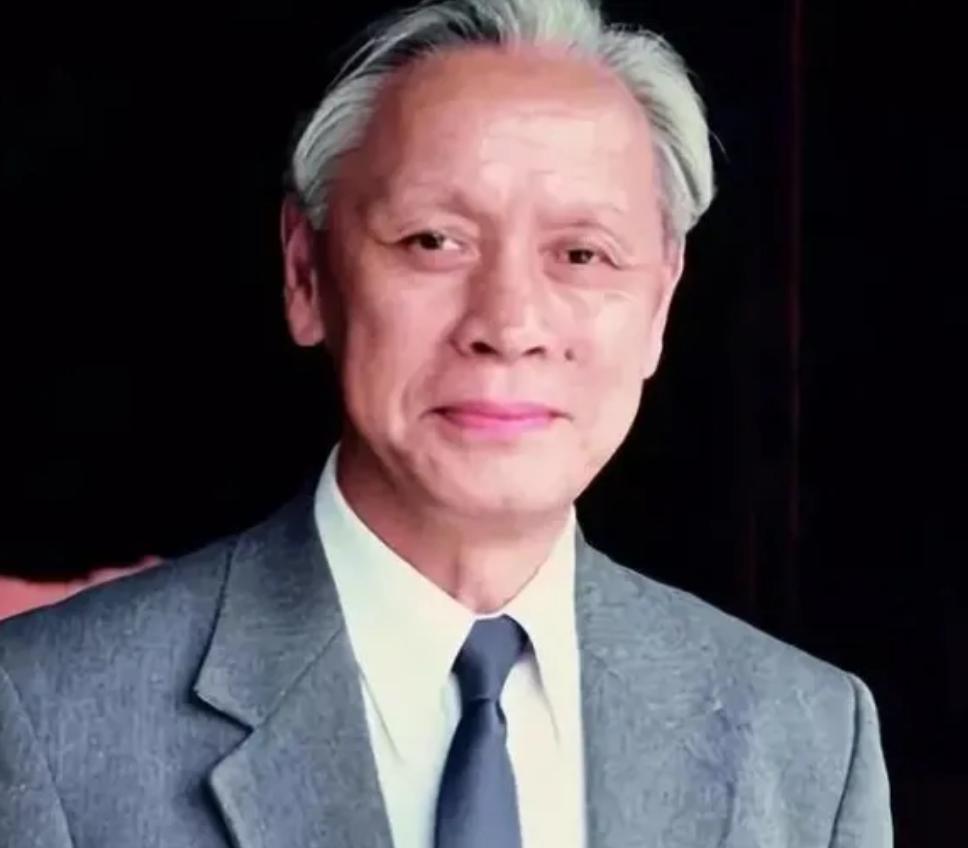

1959年,他瞒着妻子,偷偷把一管不明液体,灌进不满一岁的儿子嘴里,看着儿子对他笑。他却流着泪对儿子说:“儿啊,为了亿万婴儿的生命,爸只能对不起你了!” 1955年夏天,江苏南通市出现了小儿麻痹症疫情,这种病毒主要感染儿童,造成肢体瘫痪,当时在全国多个地区都有病例报告。 病毒学家顾方舟刚从苏联科学院病毒学研究所留学归来,被分配到中国医学科学院病毒系工作,他看到医院里越来越多患病的孩子,决定投入疫苗研制工作。 当时美国已经有了脊髓灰质炎疫苗,但价格昂贵,一支疫苗售价10美元,相当于普通工人两个月的工资,大部分中国家庭无法承担。 1957年,卫生部成立了脊髓灰质炎研究小组,顾方舟担任组长,为了便于研究工作,团队选择在云南昆明建立实验基地。 昆明海拔高紫外线强,有利于病毒培养实验,团队在郊外租了几间平房,自己搭建实验台,用玻璃瓶制作培养器皿。 缺少专业设备,他们就到废品收购站买旧的显微镜和离心机,没有恒温箱,就用水浴锅控制温度。 团队成员包括病毒学家、免疫学家和儿科医生,共12个人,大家住在实验室附近的招待所,每天工作十几个小时。 疫苗研制的关键是要找到合适的病毒株,顾方舟团队从患者粪便中分离出病毒,在猴肾细胞中反复培养,筛选出毒性最低的毒株。 经过两年努力,1959年12月疫苗在猴子身上试验成功,但动物试验成功不代表对人体安全,需要进行人体试验。 按照国际惯例,新疫苗首先要在成年人身上试验,顾方舟和团队的另外两名研究员主动承担了这个任务。 1960年2月,三人分别服用了不同剂量的疫苗。观察一个月后,三人身体状况正常,血清中产生了抗体。 但小儿麻痹症疫苗主要给儿童使用,成人试验还不够充分,按照研究计划,下一步需要在儿童身上进行试验。 顾方舟决定让自己11个月大的儿子东东参加试验,他计算了疫苗剂量,确保在安全范围内。 1960年3月,小东东成为中国第一个服用自制脊髓灰质炎疫苗的儿童,一周后孩子产生了免疫抗体,身体没有任何不良反应。 随后昆明医学院附属医院开始小规模临床试验,100名健康儿童参与试验,结果显示疫苗安全有效。 为了让儿童更容易接受疫苗,顾方舟提出制作糖丸疫苗的想法,他们在疫苗中加入甜味剂和稳定剂,制成白色小球状。 1961年,首批糖丸疫苗在全国推广使用,这种疫苗不需要注射,儿童服用方便,保存期也比液体疫苗更长。 糖丸疫苗的成本比进口疫苗低90%以上,一粒糖丸的成本不到1分钱,普通家庭都能承受。 1965年,全国开始大规模接种糖丸疫苗,每年春季和秋季各进行一次集中服苗,覆盖全国所有适龄儿童。 接种工作主要在学校、幼儿园和社区卫生站进行。医务人员用小勺将糖丸放入孩子口中,确保完全咽下。 疫苗推广效果显著。1965年全国报告脊髓灰质炎病例5000多例,1975年减少到1000例以下。 1978年,中国开始实施计划免疫政策,糖丸疫苗成为必须接种的疫苗之一,新生儿在2个月、3个月和4个月时分别服用一次,随着疫苗接种覆盖率提高,发病率持续下降,1988年全国只报告了200多例病例,主要集中在偏远山区。 1990年代,中国启动了消灭脊髓灰质炎行动,各地加强疫苗接种,对漏种儿童进行补种,提高免疫覆盖率。 1994年9月,中国最后一例脊髓灰质炎病例在云南出现,此后再没有发现本土病例,中国实现了无脊髓灰质炎状态。 2000年,世界卫生组织确认中国等37个国家和地区消灭了脊髓灰质炎,这标志着顾方舟团队研制的疫苗取得了最终胜利。 顾方舟一直工作到80岁才退休,退休后他仍然关注疫苗研究,经常到实验室指导年轻研究人员, 2019年1月2日,顾方舟在北京去世,享年92岁,他的一生见证了中国从脊髓灰质炎高发国家到消灭脊髓灰质炎的全过程。 根据卫生部门统计,糖丸疫苗在中国使用多年来,累计预防了至少1000万例脊髓灰质炎病例,现在中国使用的脊髓灰质炎疫苗已经更新为注射式灭活疫苗,但很多80后、90后仍然记得小时候吃糖丸的经历。 那个白色的小球状疫苗,味道微甜,在很多人的童年记忆中留下了深刻印象,当时大家都不知道,这小小的糖丸背后有着怎样的研制故事。 糖丸疫苗的成功研制,是中国医学史上的重要里程碑。 信源:旧闻丨病毒学家顾方舟:一生只为一件事. 澎湃新闻.