张本智和炮轰日本联赛

张本智和在2025年8月4日通过社交媒体对日本乒乓球T联赛规则的激烈批评,不仅是对一场比赛失利的情绪宣泄,更触及了职业体育中竞技本质与商业娱乐化之间的深层矛盾。

此次发声的直接导火索是他在T联赛新赛季首秀中的意外失利——代表冈山俱乐部出战的他,以1-3爆冷不敌18岁且无世界排名的本土小将曾根翔,而整支俱乐部更是以0-4惨败于TT彩玉俱乐部。

但张本智和的矛头并未指向对手或自身状态,而是直指联赛规则本身,认为这些规则存在系统性缺陷,尤其对顶尖选手构成了不公平的竞争环境,甚至正在“摧毁运动员”。

T联赛作为日本乒协在2018年推出的职业化赛事,初衷是提升本土乒乓球的竞争力和商业价值,其规则设计明显偏向缩短时长、制造悬念以吸引观众,例如采用与WTT国际赛事不同的专用球具(张本形容“一摇晃就会进的球”)、关键分简化(10:10后一球定胜负)、决胜盘压缩(从6:6开始)等。这些规则虽然增加了偶然性和戏剧性,却也削弱了技术稳定性和战术深度的决定性作用。

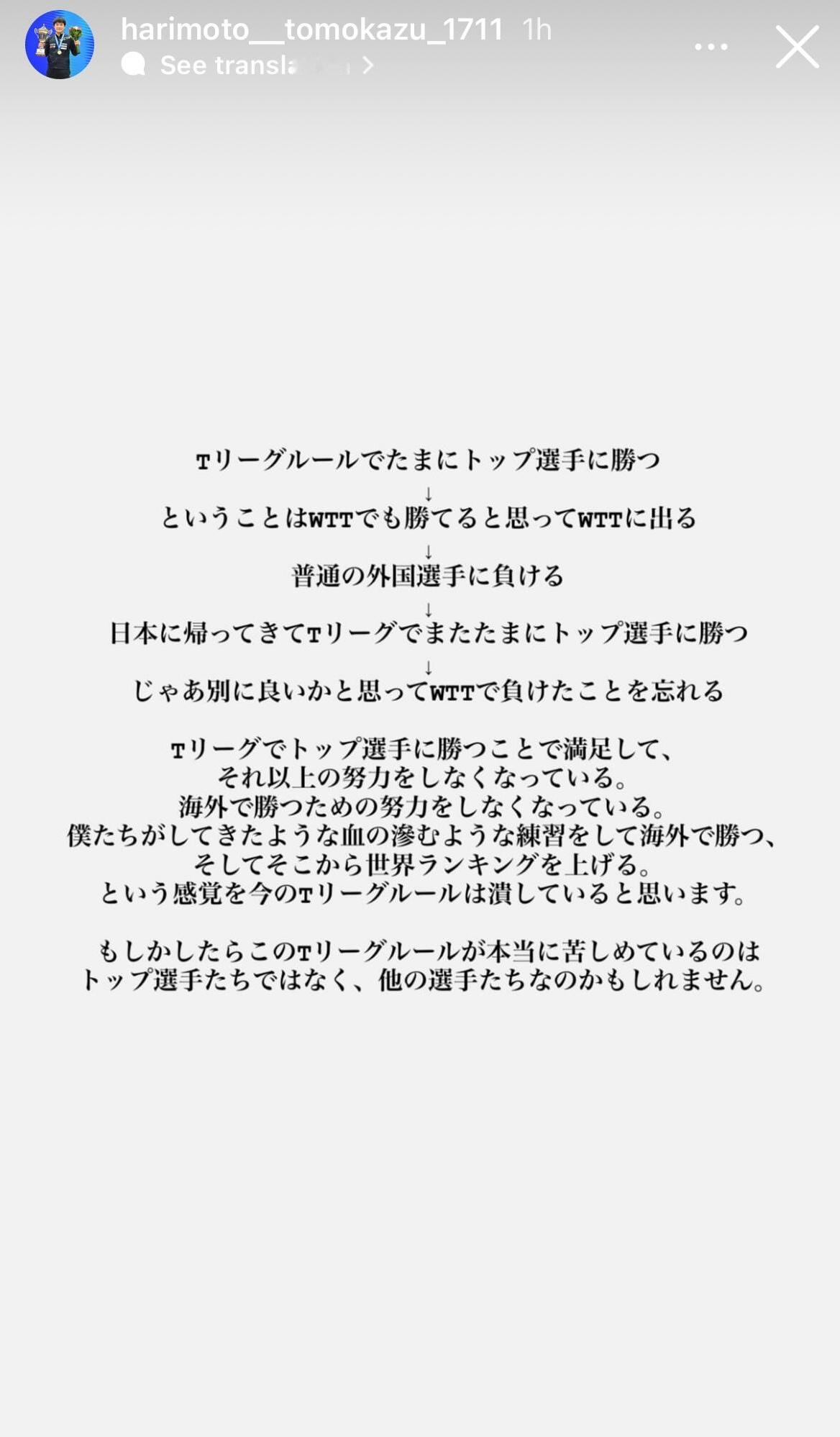

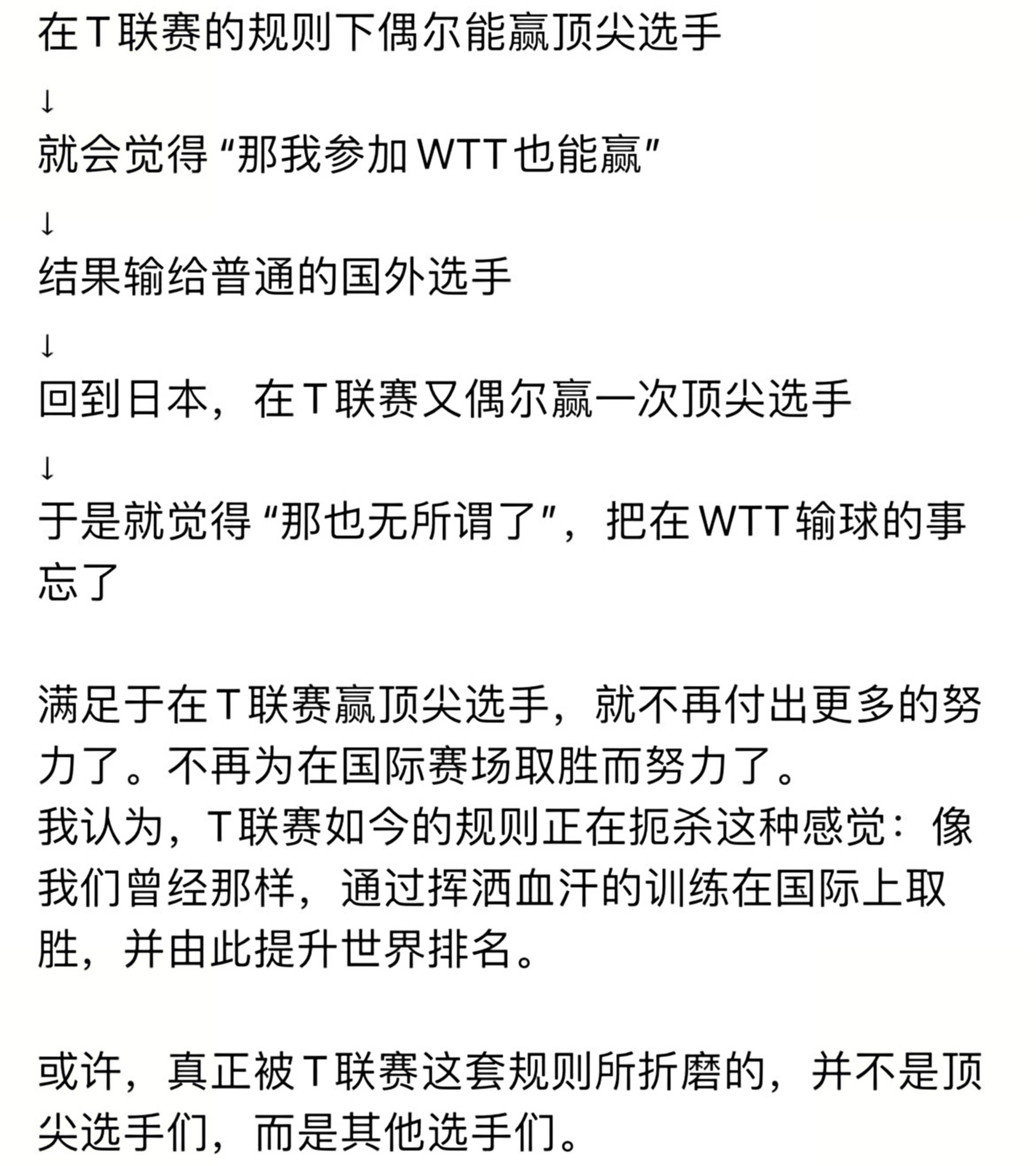

张本智和在长文中尖锐指出,此类规则表面上是为了娱乐效果,实则扭曲了竞技的真实性:选手在T联赛中因规则红利“偶然战胜顶尖选手”后,容易产生“在WTT也能赢”的错觉,但实际参加国际赛事时却常败于实力普通的海外选手;而当他们回到国内联赛再次“获胜”,这种虚假的成就感会消解国际失利的反思动力,最终导致选手满足于“国内胜利”,不再投入“近乎滴血的训练”去提升国际竞争力。

这种循环不仅对顶尖选手的成长有害,更会误导中下游选手——他们因规则侥幸获胜后,误判自身实力,错失针对性补强的机会,长远来看,整个日本乒乓球的国际竞争力可能被温水煮青蛙般侵蚀。

张本智和的批评也揭示了职业体育中一个经典困境:商业娱乐化与竞技纯粹性如何平衡?

T联赛效仿T2钻石赛引入“金球制胜”和鹰眼技术,本意是借鉴成功经验,提升观赏性和效率。然而,当规则差异过大且偏离国际标准时,联赛便沦为一座“孤岛”,选手不得不在两套体系中切换,既消耗适应力,又模糊了对真实水平的认知。

张本特别强调,自己并非反对娱乐化,而是呼吁联赛在“让观众开心”的同时,需“考虑选手感受”,确保他们能“发挥水平、享受比赛”。

这一诉求直指职业体育的核心价值——若选手无法在联赛中实现竞技能力的有效锤炼,那么所谓“世界顶级联赛”的愿景只能是空中楼阁。

此次炮轰事件更深层的背景,是日本乒乓球选手的生存模式与职业化矛盾。

与中国的“举国体制”不同,日本选手需依靠联赛奖金和商业活动维持生计,张本智和坦言参加T联赛是为“生活费”。这种经济依赖性迫使选手即使不满规则也必须参赛,而联赛运营方则可能为商业利益进一步强化娱乐性规则,形成结构性压制。

值得玩味的是,张本智和特别提到妹妹张本美和已加盟中国乒超联赛四川俱乐部,暗示自身也可能转向中国或欧洲联赛——这种“用脚投票”的潜在选择,折射出T联赛正面临人才流失的危机。

若顶尖选手因规则缺陷退出,联赛的竞技水平和吸引力将大打折扣,最终与“世界顶级”的目标背道而驰。

舆论对张本智和的表态呈现两极分化。

支持者认同其职业精神,认为T联赛规则“奇葩”“脱节”,呼吁与国际接轨;反对者则视其为“输球后的发泄”。

但客观看,张本的批评具有专业性和前瞻性:作为世界排名第四的选手,他对国际竞争环境有深刻理解,其担忧也呼应了日本乒乓球近年国际赛场“高排位选手爆冷频发”的现象。

例如2025年美国大满贯中,张本虽闯入决赛却遭王楚钦4:0横扫,暴露出关键分稳定性不足的问题——而T联赛“一球定胜负”的规则恰可能弱化选手处理拉锯战的心理素质。

从更广阔的体育发展视角看,张本智和事件是全球化时代职业联赛治理的典型案例。

成功的联赛需在三个维度取得平衡:竞技诚信(规则公平性)、商业可持续(观众吸引力)和选手发展(能力适配性)。

T联赛当前过度倾斜于第二维度,而牺牲了一、三维度。历史经验表明,任何偏离竞技本质的“改良”终将反噬——例如乒乓球早期因比赛冗长改为11分制,是为提升节奏,但并未颠覆得分逻辑;而T联赛的规则却直接干预了胜负的合理性。

张本智和的发声可能成为T联赛改革的契机。短期看,联赛或需调整争议规则(如取消“一球定胜负”),或明确划分“娱乐表演赛”与“竞技积分赛”的界限;长期看,需建立选手反馈机制,使规则设计兼顾运动员成长需求。

若日本乒协继续忽视顶尖选手的诉求,不仅可能失去张本智和这类旗帜人物,更将动摇日本乒乓球以“巴黎奥运夺金”为目标的人才根基。

职业体育的终极魅力,在于真实汗水凝结的卓越而非剧本编排的悬念——当观众为“以下克上”的爆冷欢呼时,他们期待的究竟是偶然性带来的刺激,还是运动员突破极限的震撼?答案或许决定了T联赛未来的方向。

热点观点