泰国僧侣性丑闻

2025年7月,泰国爆发了震惊全国的宗教丑闻:35岁女子维拉万·恩姆萨瓦(Wilawan Emsawat,绰号“Golf”)因系统性引诱多名高阶僧侣发生性关系并实施勒索被捕。

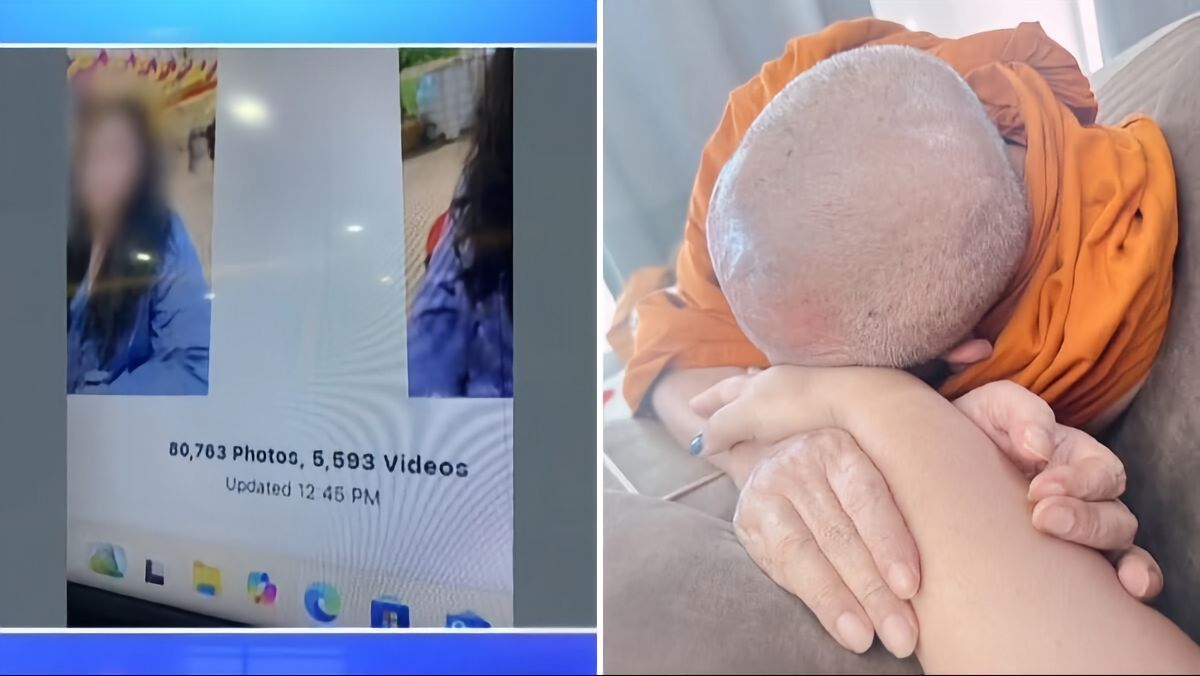

警方在其住所查获5部手机、10余件僧袍、超8万张私密照片及5600段视频,部分影像清晰显示涉事僧人身着僧袍与其发生性行为,严重违反佛教戒律。

截至7月底,至少15名高阶僧侣涉案,包括曼谷三宝寺住持、彭世洛府僧长等宗教高层,其中11人已被勒令还俗,1人潜逃老挝。此案不仅暴露了泰国佛教系统的结构性溃烂,更引发全民信仰危机与王室、政府的罕见强力干预,成为泰国宗教治理史上的转折点。

事件本质:精密犯罪网络与系统性权力腐败

Golf的作案手法呈现高度组织化特征:她通过社交媒体伪装成虔诚信徒接触高僧,以“心灵困惑”为由诱导私下会面,逐步发展为性关系并偷拍影像,再以曝光威胁勒索钱财。

其犯罪链条包含三重维度:情感操控(谎称怀孕索要“抚养费”,如向三宝寺住持勒索768万泰铢)、经济榨取(三年获利3.85亿泰铢,85%资金用于网络赌博)、制度漏洞利用(僧人挪用寺庙资金转账,如大城府某住持从功德箱提取380万泰铢)。

更关键的是宗教权力与金钱的共生腐败——涉案僧侣多属高阶阶层(占全国僧侣前1%),却可轻易绕过寺庙财务监管,反映“功德箱”已成为私人提款机。

而Golf对影像的“数据库化管理”(按寺庙名称与法号分类存储视频),凸显犯罪已呈产业化态势。

社会文化背景:佛教神圣性与国民认同的撕裂

泰国作为上座部佛教国家,僧侣被赋予“道德化身”的崇高地位。信众日常行跪拜礼,国家设“无酒日”强化宗教影响,男性出家为僧更是成年礼的重要组成部分。

正因如此,本案对社会的冲击远超普通刑事案件:象征体系崩塌(僧袍从清净象征沦为欲望遮羞布)、公众信任瓦解(国立发展管理学院民调显示60%民众对僧侣信任度骤降)、仪式意义异化(信徒在涉事寺庙外焚烧僧衣,举牌质问“佛陀在看,你们敢看祂吗?”)。

舆论分化进一步撕裂社会:部分民众视Golf为“蛇蝎女”要求严惩,另一些人则称其为“体制漏洞的揭露者”,网络标签严惩蛇蝎女与体制共犯持续对立。

这种分裂映射出泰国社会对宗教权威的复杂情感——既渴望精神领袖的纯洁性,又清醒认知人性弱点,形成信仰理想与现实堕落的尖锐矛盾。

宗教管理体系:等级封闭性与监管失效

丑闻根源在于泰国佛教系统的制度性缺陷:权力垄断(僧伽最高委员会等级森严,初级僧侣不敢举报高层)、财务黑洞(全国寺庙存款达4100亿泰铢,分散于3.9万个账户,却无强制审计机制)、惩戒虚化(过往丑闻仅以还俗处理,无刑事追责)。

尽管2018年那空叻差寺贪污案后推行财务改革,但多数寺庙仍自主掌控资金,住持可以个人名义开设账户。

此次案件更暴露监督机制的形式主义:Golf的勒索持续三年未被察觉,直至一名住持因不堪重负逃亡老挝才引爆事件,说明内部监察完全失灵。

玛希隆大学学者格里特·皮里亚塔查古尔指出:“在社交媒体时代,佛教团体再也无法掩盖不当行为”,但体系缺乏自我净化能力。

社会结构性困境:性别压迫与底层生存策略

Golf的犯罪动机需置于泰国性别不平等结构中审视:女性经济困境(单亲妈妈抚养压力)、法律弱势(孕妇被推下悬崖却面临70岁才能离婚的司法荒诞)、职场歧视等结构性压迫,可能驱使边缘女性采取极端生存策略。

尽管总理佩通坦设立妇女创业基金,但边远地区女性仍依赖慈善组织(如报德善堂捐赠谋生工具项目),福利覆盖不足。

高阶僧侣本应持戒自律,却在欲望与特权中主动堕落,反将弱势者污名化为“恶魔”。这种性别与阶级的交叉分析,揭示了犯罪背后的社会病理:当体制无法提供公正出路,罪恶便成为扭曲的求生手段。

制度回应与改革困境:王室权威与法治化博弈

王室与政府以非常规手段应对危机:泰王哇集拉隆功罕见公开谴责僧侣“给信徒带来巨大痛苦”,并撤销授予81名僧侣法号的皇家诏书,以象征性切割维护君主制与佛教的共生合法性;

代总理蓬探推动三大改革:议会起草《僧侣性行为刑事化法案》、修订《寺院资产管理法》要求实时公开账目、警方开通“举报不良僧侣”热线(24小时获1.7万条线索)。

然而,深层矛盾依然无解:刑事化悖论(将性关系定为犯罪可能迫使受害者沉默)、财务透明阻力(寺庙担忧捐赠减少抵制查账)、王室干预局限性(国王撤回法号未触及僧伽委员会权力结构)。

改革成败取决于能否打破“神圣不可问责”的封闭体系,建立独立于宗教官僚的第三方监督机制。

长远影响:信仰重构与社会信任重建

案件余波将持续重塑泰国社会:宗教实践转型(年轻信徒从“供养高僧”转向自助诵经,“清理佛门”话题下民众上传祈福视频)、制度信任迁移(民众要求以法律而非戒律约束僧侣,90%支持刑事处罚)、国际形象损伤(全球媒体报道削弱泰国“微笑佛国”软实力)。

更严峻的是精神权威的消解——寺庙捐款锐减40%,年轻沙弥还俗率创新高,反映佛教作为道德基石的松动。

若要重建信任,需超越个案追责,启动伦理价值重构:承认僧侣的人性局限,将信仰从“个人崇拜”转向“教义践行”;同时以财务透明与司法公正证明制度的自我革新能力。

毕竟,当大城府某寺院功德箱贴上“善款流向扫码可查”时,民众的每一分善念才可能真正照亮佛堂,而非沉入欲望的深渊。

从曼谷豪宅查获的僧袍到老挝边境逃亡的袈裟,从5600段禁忌视频到3.85亿泰铢的赌债流水,此案以最荒诞的叙事揭开了泰国佛教的脓疮。

当泰王撤回法号的诏书与监狱墙上刻下的蝴蝶(Golf留下的神秘符号)在时空中交错,这个国度正站在信仰与现实的裂缝上:若制度继续庇护权力,则神圣终成戏台;唯当阳光刺入暗室,莲花或可从泥泞重生。

热点观点