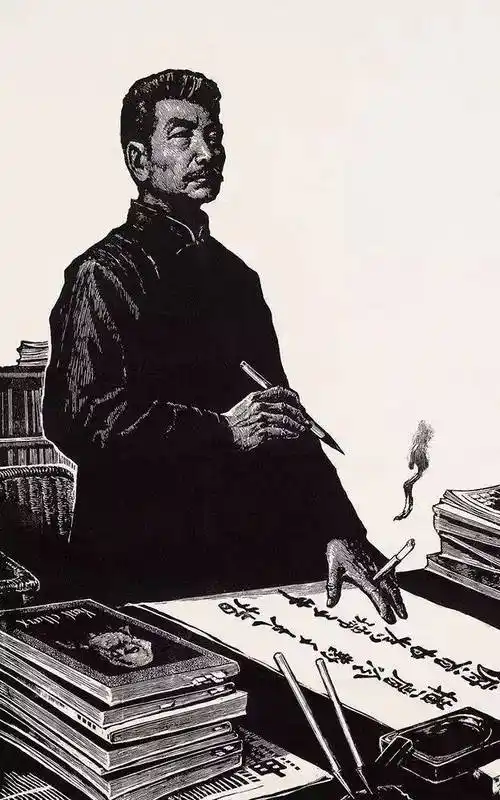

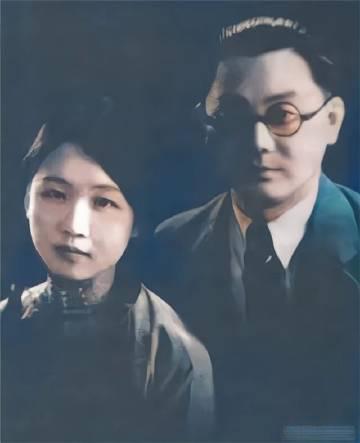

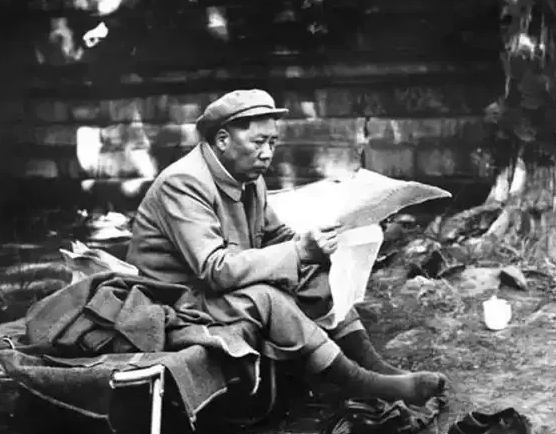

1936年,鲁迅去世的第2天,和鲁迅反目成仇13年的弟弟周作人,若无其事地去学校上课。课上,周作人讲到颜之推的《兄弟篇》,他的眼眶突然发红,想起和鲁迅断交的那天。 1936年10月19日,鲁迅在上海病逝。消息传到北平,整个文化圈都震动了。唯独一个地方,安静得可怕——那就是他亲弟弟周作人的家,苦雨斋。 周作人没有去上海奔丧,没有发悼文,甚至连公开的悲伤表示都没有。就在鲁迅去世的第二天,10月20日,他像往常一样,夹着讲义,走进了燕京大学的课堂。 他要讲的,是南北朝文学。那天正好讲到颜之推的《颜氏家训》。当他翻到《兄弟篇》,用他那口带着绍兴腔的普通话,慢慢读出里面的句子时,诡异的一幕发生了。 据当时在场的学生回忆,周作人讲着讲着,声音就低了下去。他停顿了,扶了扶眼镜,底下的学生们能清楚地看到,他的眼眶毫无征兆地红了,泪水在里面打转。 整个教室鸦雀无声,只剩下那份压抑到极致的悲痛,在空气里弥漫。 一场持续了13年的沉默,终于在一个讲台上,被一本一千多年前的古书戳破了。 说到他俩的决裂,直到今天,快一百年了,还是桩悬案。各种说法都有,流传最广的是因为周作人的日本妻子羽太信子。说是鲁迅听到了些对弟媳不利的传言,甚至说鲁迅“偷看弟媳洗澡”。这当然是无稽之谈,鲁迅是什么人?他一辈子最恨的就是这种腌臜事。 一个要“横站”,一个想“躺平”,这俩人,迟早要掰。 决裂信是周作人写的,写得极决绝:“以后请不要再到后院里来”。鲁迅收到信后,没多说一句话,默默搬出了他们曾共同居住的八道湾大宅。从此,北京城里,一个住西城,一个住东城,兄弟二人,咫尺天涯。 这中间的痛苦,鲁迅在文章里泄露过。他在给朋友的信里写:“八道湾事件以后,我才看清了人的真面目。” 他甚至刻了一枚印章,上书“一手握两刀,一刀刺别人,一刀刺自己”。可见其内心之惨烈。 而周作人呢?他选择把一切都埋进心里。他继续他的教书、写作、喝茶。他写出了著名的《五十自寿诗》:“旁人若问其中意,请到寒斋吃苦茶。” 一个“苦”字,道尽了中年况味,这里面有多少是对破碎手足情的无奈,我们只能猜测。 但鲁迅和周作人,作为当时顶流的文化巨星,他们的处理方式却充满了古典的“体面”和“残酷”。他们不说,不解释,用一辈子的沉默来惩罚对方,也惩罚自己。 这种冷处理,比任何激烈的争吵都更伤人,也更持久。 人们开始重新审视他在抗战期间留在北平,出任伪职的复杂动机。他确实担任了伪职,这是他一生无法洗刷的污点。但他同时也利用自己的身份,保护了北大、燕京大学的大批图书和校产,也曾设法营救过一些被捕的爱国师生。 这是一个典型的“价值难题”。在家国大义面前,一个文人是该像他哥哥一样,选择远走高飞,继续战斗;还是该像他一样,选择留下,在污泥里打滚,试图保全一些文化的种子?这个问题,没有标准答案,也拷问着每一个时代的知识分子。 兄弟一场,缘起缘灭,最终都化作了历史的一声叹息。 他们是血脉相连的同胞,也是精神世界里的陌路人。他们的故事告诉我们,人与人之间的关系,尤其是亲人之间,是多么的复杂难解。有时候,最深的爱和最深的怨,会纠缠一生,至死方休。 就像周作人自己写的那首小诗《小河》一样,兄弟之情本应“稳稳的向前流动”,却被一道无形的“石堰”拦住,只能“在堰前乱转”。而那个筑堰的人,早已不知去向。