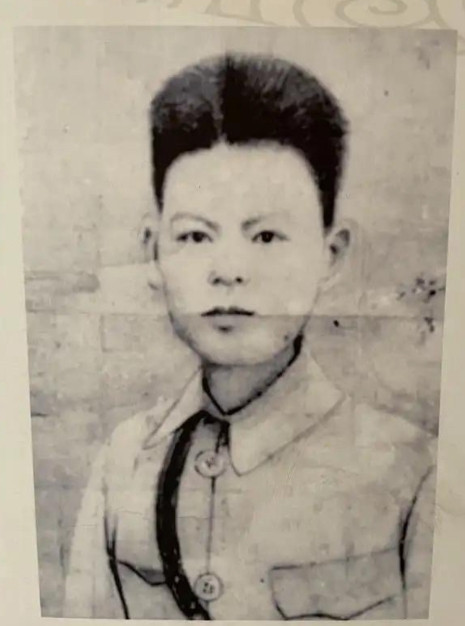

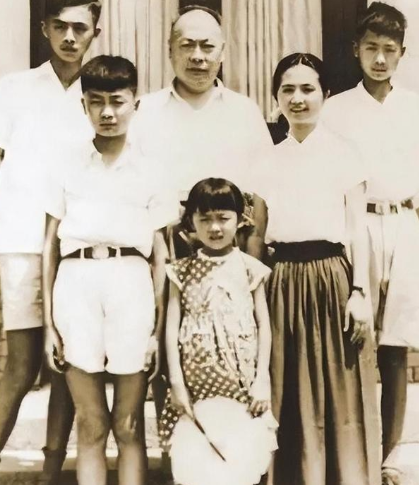

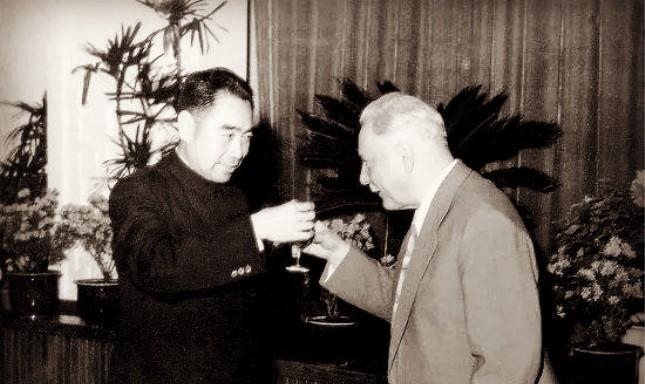

1949年,谢晋元的遗孀向陈毅要了一个房子,陈毅就把吴淞路466号送给她,几天后,有人举报:她带了七八个年轻男人住进去,行为很可疑。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1949年,上海刚刚解放,新任市长陈毅的办公室里,电话骤然响起,一通举报非同寻常,市民反映,吴淞路466号那栋洋楼里,住进了一群“可疑的年轻男人”。 而接线员一听地址就紧张起来,因为三天前,陈毅市长才亲笔批示,把这栋房子拨给抗日烈士谢晋元将军的遗孀凌维诚。 这让民警小王不敢耽搁,立刻带人赶了过去,一推就开门,一股浓重的药味混着霉味扑面而来,七八个男人正围坐着糊火柴盒,个个衣衫褴褛。 有的手臂缠着厚纱布,有的甚至缺了半只耳朵,看到警察,他们没躲没藏,只是平静地抬起头,角落的搪瓷盆里,几张泡在水里的泛黄证件,隐约还能认出“524团1营”的字样,这些“可疑男人”,正是当年死守四行仓库的“八百壮士”幸存者。 时间来到1941年谢晋元遇刺,远在后方的凌维诚没有倒下,这位出身上海商家的女性,心里只有一个念头:兑现对丈夫的承诺,养大孩子,也照顾好他那群生死与共的兄弟。 在战争一结束,凌维诚就带着四个孩子回到上海,四处寻找“八百壮士”的下落,可国民政府的嘉奖仅停在口头,“安排工作”的承诺是一纸空文,最后只给了一笔抚恤金就草草了事。 这笔钱,凌维诚没用在自己家,全拿来接济那些流落街头、满身伤病的老兵,她曾为断了三根指头的战士周福其请西医接骨,而自己家则连着吃了三个月咸菜泡饭。 为了给这群无家可归的英雄一个落脚地,凌维诚一咬牙,带着几十名老兵,住进了吴淞路466号这栋日本人留下的空洋楼。 在这里,英雄的尊严在现实面前摔得粉碎,他们捡煤渣、缝破衣,一锅饭几十个人分,一根烟四五个人轮流抽。 可凌维诚也想过自救,办了个“四行孤军工业服务社”,想做点肥皂、皮带补贴家用,却因为没钱没门路,不到半年就黄了,夜深人静时,她望着这栋破楼和一张张瘦削的脸,总是一个人喃喃自语:“这帮人是谢留下的,我不顾,谁顾?” 到了1949年5月,上海解放,换了人间,新的时代,也带来了新的忧虑,作为“国军烈士”遗孀,凌维诚和老兵们的心情一天比一天紧张,他们“强占”的洋楼随时可能被收走,连沪西公墓里谢晋元的墓地,据说也面临被清退的风险。 在绝望中,凌维诚做了一个大胆的决定,她铺开信纸,给素未谋面的新市长陈毅写了一封信。 信里,她没有乞求,只是不卑不亢地陈述了这群抗日军人的功绩与眼下的困境,结尾写道,他们并非乞丐,而是为国流过血的军人,只求政府能给一个安身之所,信送出去了,凌维诚心里一点底也没有。 谁知回音来得飞快,陈毅读完信,当即被信里的情义和风骨打动,提笔批示:“谢晋元参加抗战,为国捐躯,其遗属应予照顾,吴淞路466号房屋一栋及墓地一段,悉仍拨归凌维诚居住使用,一切费用酌予减免。” 这短短几行字,让这栋“不光彩”的危楼,一夜之间成了受政府保护的英雄之家,当时也有人对优待国民党将领家属提出异议,陈毅一句话便堵住了所有人的嘴:“国共虽殊,道义无别,抗日有功者皆应敬。” 可陈毅的关心,远不止一纸批文,他明白,要让英雄活得有尊严,安身只是第一步。 很快,市府工作人员来到吴淞路466号,不是来清查,而是来登记,他们详细记下每个老兵的姓名、伤残和技能。 在三天后,几十名老兵就有了各自的去处:有的去了航运公司当守夜员,有的进了铁路警察队,有的加入了修桥补路的队伍,而年老伤重的,则被送进收容所,衣食无忧,并且凌维诚本人,也被推荐到一家托儿所当副所长。 这群被时代遗忘的人,终于脱下破衣烂衫,重新融入了社会,陈毅还特批了胶州路一块空地,将谢晋元的陵墓迁葬于此,重修墓碑围栏,让烈士安息。 这一栋楼的归属定了,一群人的命运也定了,而一个承诺,凌维诚践行了一辈子,她晚年调到宋庆龄陵园工作,每周都雷打不动地去给丈夫扫墓,向每个来访者讲述四行仓库的往事。 直到1991年去世后,家人遵其遗愿,将她与谢晋元合葬,在她的遗物中,发现一个笔记本,上面密密麻麻记录了107个名字,每个名字后面,都标注着“病故”、“回乡”等最终归宿,最后一页用红笔写着:“1953年冬,雷雄连长胃穿孔去世,我送他最后一程。” 这本无人知晓的笔记,无声地诉说着她后半生近半个世纪的坚守,一个人的承诺,需要一个时代的胸襟来成全。 而凌维诚用柔弱的肩膀,为一群英雄守住了最后的体面,而陈毅的远见与气度,则为一个民族的道义守住了底线,这段往事,无关立场,只关乎人心。 【信源】沈志华主编,《陈毅在上海:1949-1957》,上海人民出版社,2011年。