“给钱也不卖给中国”为了打压中国发展,日本和德国联合断供高铁车轮,毁掉了中国上亿订单,他们还没来得及得意,就被中国的“应对措施”彻底打脸!

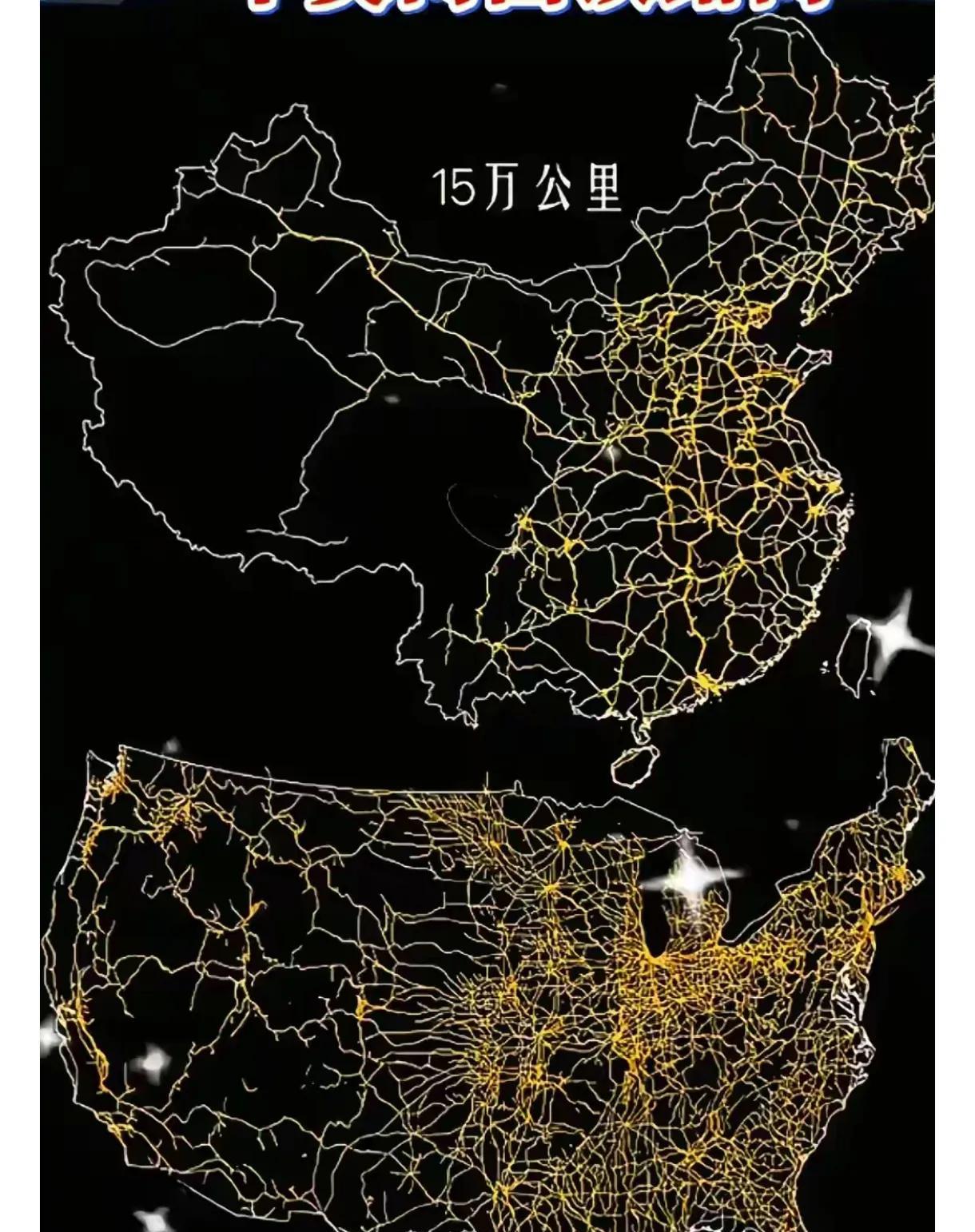

在全球高铁的版图上,中国无疑是一段传奇,它用惊人的速度织就了一张覆盖全国的交通网,也走出国门,成了国家的一张名片。

不过这段传奇的起点,却是一场几乎被判了死刑的绝境,当年国际巨头曾死死卡住中国的脖子,断言“中国根本造不出高铁车轮”,可谁也想不到,正是这场致命的“断供”,最终成了中国高铁逆袭的“神来之笔”。

上世纪八十年代,中国经济蓄势待发,“要想富先修路”的口号喊得响亮,人们很快意识到,要强国,还得搞高铁,然而对于当时技术一片空白的中国来说,这几乎是天方夜谭,尤其在车轮这样的核心部件上,只能完全依赖进口。

这种依赖很快变成了被动的局面,当时一对进口高铁车轮就要价六十万元,一列车需要几十对,每年光是车轮的开销就超过二十亿,这还不算高铁“大脑”里的IGBT高压芯片,每年也得向美国支付十二亿。

面对中国的巨大需求,国际上的几家巨头却形成了默契的垄断,他们不发表相关论文,不申请专利以防技术细节公开,更严禁外人参观生产线。

中国曾尝试“市场换技术”,可对方只肯给几张设计图,连三维模型都不愿提供,甚至有人当面断言:“中国根本造不出高铁车轮”,技术封锁不仅带来了高昂的成本,更埋下了安全隐患。

一九九八年,德国一列高铁就因车轮疲劳断裂而脱轨,酿成百余人死亡的惨剧,这让所有人都意识到,把车轮技术掌握在自己手里有多重要。

然而真正点燃中国自主研发之火的,是一场突如其来的“断供”危机,就在中国高铁建设如火如荼时,日本和德国突然以“不可抗力”为由,单方面撕毁了一份价值八千万美元的高铁车轮订单,连违约金都不要,摆明了就是要卡住中国高铁的脖子。

谁知这次釜底抽薪非但没能奏效,反而成了中国高铁自主研发的“发令枪”,危机之下,铁道部一边紧急动用战略储备,优化检修流程延长进口车轮寿命,另一边则彻底下定决心,砸钱自己造!

这场逆袭中马钢集团扮演了关键角色,早在2008年,马钢就已临危受命,启动了高铁车轮的国产化项目,工程师们把市面上能买到的进口车轮反复拆解,从材料配方到生产工艺,一点点地摸索。

过程极其艰难,高铁车轮在高速运行时,表面温度可达上千度,还要承受十几吨的冲击,对材料的强度、韧性和耐磨性要求极高,哪怕一丝杂质都可能酿成大祸。

转机出现在2014年,马钢成功收购了法国百年轮轴企业瓦顿公司,这次收购让马钢的研发进度一日千,到了2017年,马钢生产的时速三百五十公里高速车轮终于通过认证,成为国内首家能商业化生产高铁车轮的企业。

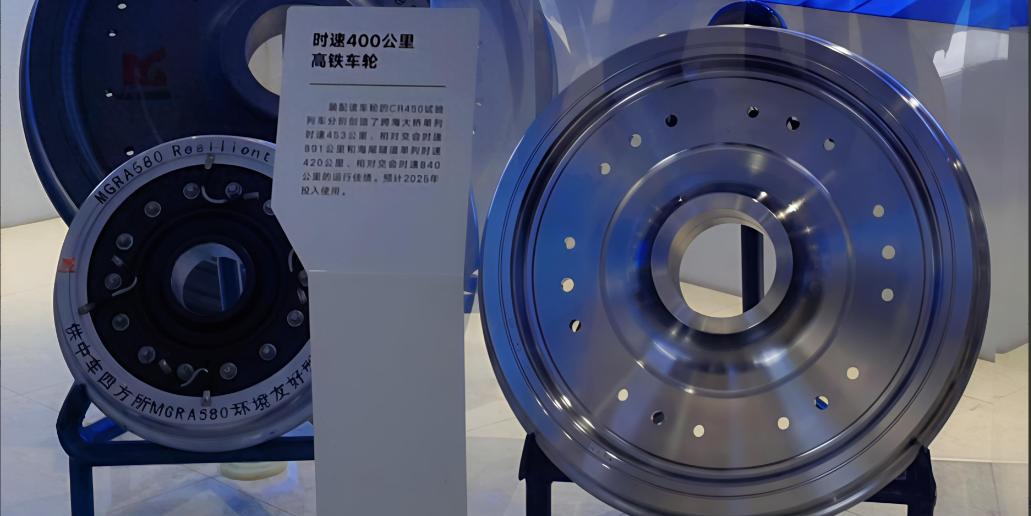

他们研发的D2型车轮,强度和韧性全面超越进口产品,磨损量还低了百分之六,意味着能多跑十五万公里。

车轮的突破并非孤例,在芯片领域,中国从2001年开始攻关,最终在2012年成功研发出国产IGBT芯片,在润滑技术上,昆仑公司也攻克了曾被国外垄断的高铁齿轮箱油技术,随着一系列核心技术被掌握,中国高铁彻底摆脱了受制于人的窘境。

国产化带来的红利是巨大的,国产车轮价格直接降到每对二十万元,几乎是进口价的三分之一,2024年元旦,一列装备了全国产车轮的复兴号动车组,稳稳当当跑完了一百万公里,外国专家也挑不出毛病。

历史的讽刺也在此刻显现,到2022年,马钢的高铁车轮已占据全球约三成市场份额,并且成功收购了当初封锁自己的行业巨头,法国瓦顿和德国BVV,如今中国车轮不仅自给自足,还出口到德国、韩国等七十多个国家。

德国铁路公司主动上门订购,印度也因俄乌冲突断供,转而高价从中国采购了三万九千个车轮。

雅万高铁项目,更是中国从“学生”到“老师”的最好证明,印尼在中国和日本之间,最终选择了中国方案,中国团队不仅克服了复杂地质挑战,还向印尼工程师倾囊相授,赢得了国际赞誉。

回过头看,那些曾经搞技术封锁的巨头,自己的高铁反而状况频出,德国ICE高铁曾因车轮疲劳脱轨,日本新干线也多次曝出车轮裂纹,相比之下,中国的国产车轮在各种极端环境下都表现稳健。

这段历程清晰地证明,核心技术是买不来的,封锁和打压,最终只会倒逼对手走上自立自强的道路,并变得更强大,如今中国高铁正朝着更高速、更智能的方向迈进,它还会给世界带来怎样的惊喜,值得我们拭目以待。