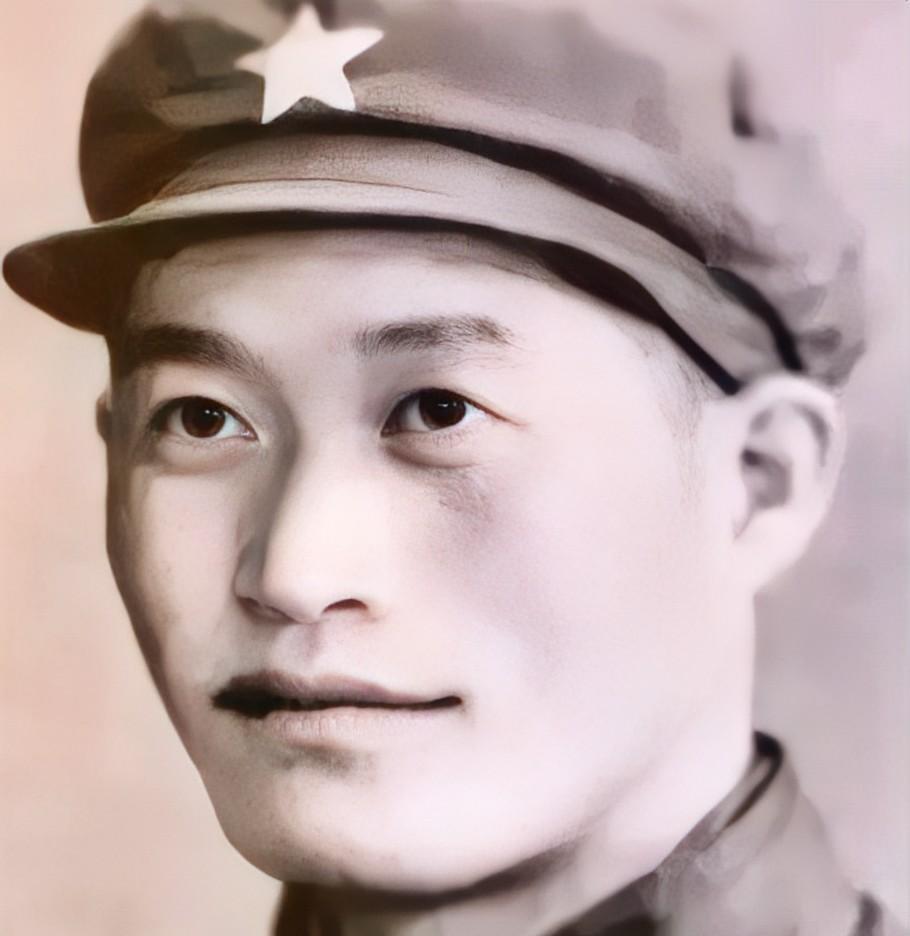

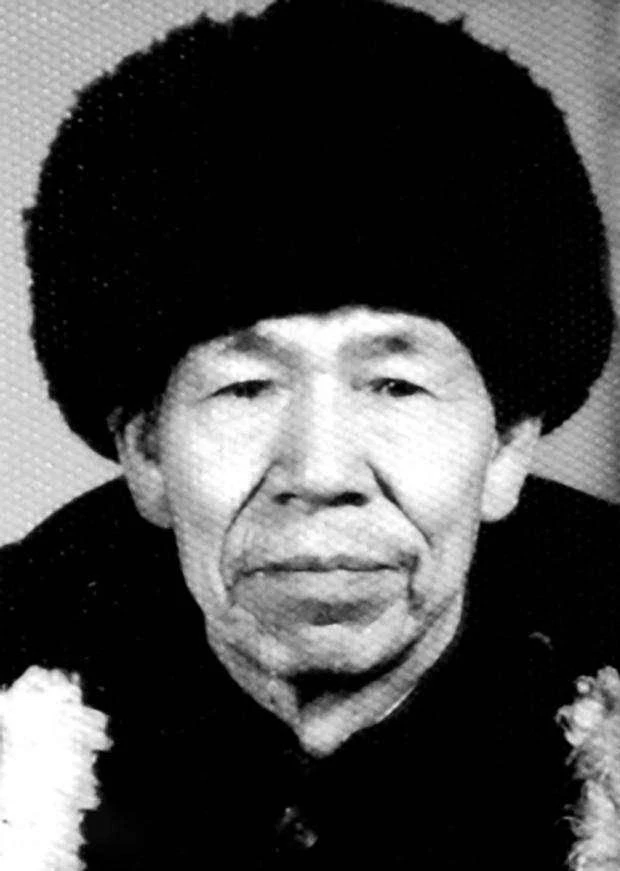

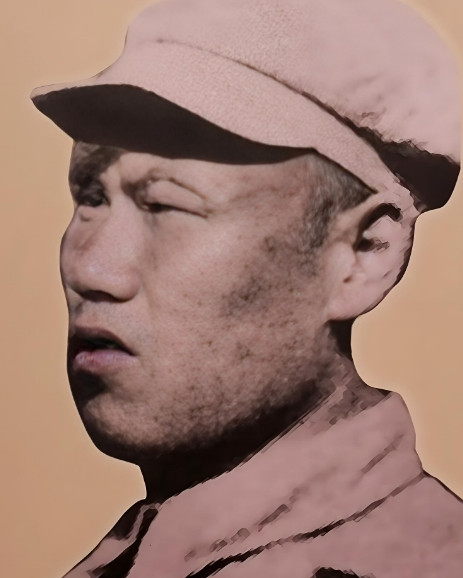

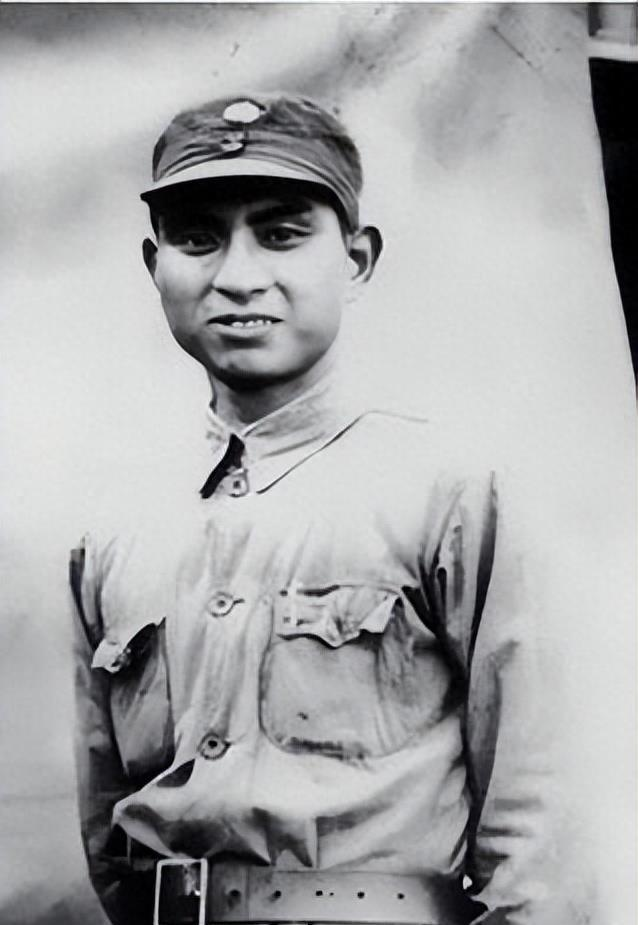

1964年,伟人得知奇袭白虎团的英雄排长从朝鲜战场归来已11年,却依然只是副连长,还被迫转业地方,听到这个消息后,伟人脸色一沉,质问道:“这么多年了,怎么才升了一级?” 北戴河的夏夜,京剧《奇袭白虎团》唱得正酣。毛主席看着台上“严伟才”的英姿,忽然侧身问总政主任肖华:“这位英雄的原型,如今在做什么?” 这一问,竟问出了一位战斗英雄长达十一年的沉寂。 肖华连夜彻查。结果令人错愕:奇袭白虎团的真正主角杨育才,在济南军区某部副连长的位置上,整整十一年纹丝未动,更令人揪心的是,他刚刚接到命令:转业地方,去一家农机厂报到。 1953年7月,朝鲜金城前线。南朝鲜军精锐“白虎团”气焰嚣张,李承晚叫嚣要“打过鸭绿江”。志愿军203师决心拔掉这颗钉子,任务落到了侦察排副排长杨育才肩上。 炮火掩护下,杨育才带领12名战士化装潜入。他高鼻深目,扮成“美国顾问”,其余战士则穿上缴获的韩军制服。危机接踵而至:战士赵顺合脚下“咔哒”一声踩雷了! 杨育才心提到嗓子眼,俯身一看,竟是颗反坦克地雷。“稳住脚,慢慢挪开!”他低声命令,冷汗已浸透后背。 更戏剧性的一幕出现了:清点人数时,队伍里竟多出一名真正的韩军逃兵。杨育才临危不乱,让会朝鲜语的战士巧妙套问,硬是诈出了当晚敌军口令——“古伦姆-欧巴”(云-雹)。 凭借这口令,这支“冒牌”小队如入无人之境,连闯三道关卡,直扑二青洞白虎团团部。 团部内敌军军官正在开会,院外忙着向卡车上搬运文件。杨育才果断下令,三组战士同时开火。 一场闪电战:仅13分钟,毙敌97人,活捉包括军事科长、榴炮营副营长在内的19名军官,连那面象征“白虎团”荣誉、绣着狰狞虎头的团旗也被缴获。而杨育才的小队,仅一人轻伤。 载誉归国,杨育才被授予“一级战斗英雄”,登上天安门观礼台。然而,耀眼的光环很快褪去,现实的困境接踵而来。 右肩残留的弹片让他每逢阴雨天就疼痛难忍,无法正常参加高强度军事训练,只能转调后勤岗位;仅有小学文化的他在干部文化考核中屡屡受挫,个别声音甚至质疑:“端掉白虎团,运气成分大吧?” 年轻时曾被阎锡山部队强拉壮丁的短暂经历,成了档案里挥之不去的“历史问题”。 他跳进刺骨冰河救起落水村民,功劳被归为“集体”;带领战士开荒增产粮食两成,却被批评“重生产轻政治”。 1963年,部队精简整编,一纸转业通知递到他面前:去地方农机厂担任副厂长。交接工作时,杨育才默默交出那面珍藏的白虎团团旗,对团长低语:“这旗比我金贵。” 听完肖华的汇报,毛主席眉头紧锁,言语间透着痛惜与不解:“战场上真刀真枪练出的本事,难道还比不上一纸文凭、一段旧事?” 总政治部迅速展开专项核查。 报告刚呈递上去,批示便紧随而至,字字千钧:“英雄不能受委屈!有功者,必须得到应有的对待!” 杨育才的命运就此逆转,从副连长破格提拔为团副参谋长;后历任营长、团长、副师长,并连续当选三届全国党代会代表;全军范围随之展开“清查功臣待遇”行动,一批被忽视、被遗忘的战斗英雄重获公正评价。 作报告时,他总会展开那面虎头旗,声音哽咽:“战士小金子牺牲时刚满18岁,战前还念叨着打完仗回家娶媳妇,我的荣誉,是他们用命换来的。”台下听众能清晰看到,他敬礼的右手,旧伤疤仍在微微颤抖。 退休后的杨育才,背着那面见证历史的团旗,足迹遍布全国。超过800场报告,向28万听众讲述那段烽火岁月。 他常常激动地喊道:“在朝鲜,冻僵在雪地里,是朝鲜阿妈妮把我搂进怀里用体温暖活的!这样的恩情,这样的责任,我们有什么理由不拼命?!” 1997年建军节,81岁高龄的他与时任国防部长迟浩田上将双手紧握,两位老战士眼中泪光闪动,笑容里写满岁月的沧桑与不变的信念。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。 本文核心史实参考新华网权威报道《奇袭白虎团的战斗英雄杨育才》。