八路军6个师长唯有他没有成为元帅,晚年担任副主席,儿子是将军

那个时代,让不少开国将军的出身都挺艰难。家里头日子过得紧巴巴的,所以这些开国将军打小起,心思就多半放在了咋活下去上,而不是去念什么好书。因为这个,很多开国将军都没机会上学读书。所以啊,要是哪个开国将军是那时候出生的,还能稍微念点书,那在部队里头就算是有学问的人了。有了这点学问,自然比其他人多了些机会。

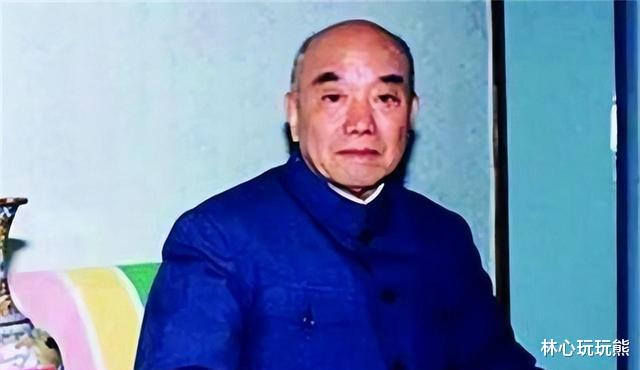

萧劲光小时候特别爱学习,大家都叫他“书迷”。这个外号他真是当之无愧,因为他不仅上了私塾,还进了新式学堂,甚至跑到苏联去深造。在苏联,他专心钻研军事,学成回国后立马被委以重任。因为他有文化,在那个年代,像我军这样的人才可不多见。毛主席都夸他说:“萧劲光啊,他就是还没大展身手的卧龙,大将风范十足,是个高学历的知识分子,也是我们军队里正宗的科班出身的第一位军事专家。”

萧克上将和萧劲光,两人都是学问扎实,接受过很好教育的湖南人,而且思想开放,眼界也广。看到社会不稳定,国家陷入困境,他们毅然决定放下书本,投身军旅。十八岁那年,他们就进了黄埔军校深造,后来参加了北伐战争、南昌起义、湘南起义,还走了长征路。八路军成立那会儿,他们参与组建了三个主力师,这六个主力师的头头脑脑,有林总、聂帅、贺帅、刘帅、徐帅,还有萧克。除了萧克,其他五位在1955年授衔时都当上了元帅。说到萧克,他既没进十大元帅行列,也没在大将名单里,但最后却成了57名上将里的头号人物。

说起萧克只被授了上将军衔,不少人心里都觉得有点憋屈。论起他的功劳和资历,拿个更高的军衔那绝对是绰绰有余。但到了正式授衔那会儿,怎么就只给了上将呢?这背后的缘由,咱们今天就来好好说道说道。

萧克,1907年7月14号在湖南嘉禾泮头小街田村呱呱坠地。他家从曾祖父那会儿起,连着四辈人都是读书人,算得上是真正的文化世家。因为这背景,萧家特别看重教育,打小就让萧克在书堆里打滚,慢慢地,他就对各种书产生了特别大的兴趣。这份热爱,后来成了他拿下茅盾文学奖的坚实基石。

那时候,他大哥和堂哥因为惹毛了地主,被地主逮住给害了。这事儿让萧克心里头下定决心,不再念书,要改学武艺。他和二哥一块儿离了家,跑到广州想去考黄埔军校。可惜啊,他们去晚了,黄埔军校招生已经过了时候。没办法,他们只能退一步,选了国民政府军事委员会下面的宪兵教练所。

在这儿,他掌握了军事方面的学问,这使得他每天都拼了命地学习,还不忘复习学过的内容,就想给自己的将来在军队里的发展打下扎实的基础。萧克一直这么刻苦,没过多久,他就把学校里的东西都学透了。

毕业后,萧克踏上了北伐的征途,他加入了国民革命军,在浙江、江西这些战场上南征北战。就在毕业的第二年,他就被调到了叶挺领导的国民革命军第十一军,在叶挺部下当上了政治指导员,还兼任连长。那会儿,萧克已经显露了他的出色才能,算是军中的一颗新星。

1927年那会儿,老蒋搞了个大动作,来了个反革命的突然袭击,大革命一下子就蔫儿了。萧克瞅着老蒋这一套,心里头明镜似的,明白了老蒋那政权的真面目。他一合计,干脆不跟老蒋混了,转身就投了我们党,下定决心,要使出老劲儿来推翻那个旧世道。

然后,他跟着叶挺、朱德总司令和周恩来总理一起,发起了南昌起义。起义之后,国民党军队开始对起义军进行疯狂的追捕和拦截。由于敌人兵力强大,我军遭受了巨大的损失。那段时间里,萧克所在的部队也被冲散了。没办法,他只能先回到老家,想办法重新找到党组织。

回到老家,萧克碰上了二哥萧克允和爸妈。跟爸妈打完招呼,他俩就聊起了那次起义,觉得党组织肯定吃了大亏,这时候去找组织不太明智,得先自己攒够力量,等组织有需要了再上去帮忙。可惜啊,二哥萧克允在1933年就走了。要是他还在,1955年授衔那会儿,说不定就能见到俩将军兄弟了。

动手就做,没多久,两兄弟就拉起了一支小队伍,萧克当上了宜章县的游击队长。手里有了点人马后,萧克就开始琢磨着找更大的组织靠拢。他四处打听,后来听说朱老总和陈老总打算发动湘南起义。一听这消息,萧克立马带着自己的人马,火急火燎地去支援湘南起义了。

起义没能成功后,萧克就带着剩下的人往井冈山赶路。半道上,他们碰到了毛主席的队伍,两队人马就这么合到了一起。没过多久,朱德和毛主席的部队也汇合了,大家伙儿一块儿上了井冈山。

到了井冈山,萧克因为指挥得当,勇猛果敢,再加上遇事不慌,稳稳当当,很快就被上级领导看中了。没多久,他就从部队里的小指挥官,一路升为了支队长、支队参谋,后来还做了红四军第3纵队的司令,再往后,他又成了红8军的军长,还有红6军团的军团长。

萧克不光指挥作战有一套,一有空闲,他还爱写上几首白话诗、散文或者小说。写完后,他就把这些作品拿去发表,每次一发布,总能给部队带来不小的士气鼓舞。

我军落户井冈山后,国军就开始对那里发起猛烈攻击,给井冈山根据地带来了巨大压力。到了1934年,上头决定派萧克带着红六军团先去西边探路,他们是作为先头部队出发的,目的是为之后的大部队长征做准备。

那段时间,萧克带着队伍给桂系军阀的头头白崇禧制造了不少难题,这让白崇禧对红六军团刮目相看,他称赞说:“这部队纪律严明,组织有序,行军打仗都是一把好手。”萧克领着红六军团,历经重重困难,最后终于和贺老总的红二军团在贵州印江的木黄地方胜利会合了。这在红军历史上可是个大新闻,红二军团和红六军团的这次会合,给红二方面军的成立打下了坚实的基础。

后来,湖南那地方有了个新的革命中心,就是湘鄂川黔革命根据地。这事儿让湖南省的头儿何健愁得不行,他赶紧给老蒋拍了个电报,说:“情况不妙啊,整个湖南都慌了。”他还给老蒋支招:“要想稳住川黔,得先搞定湘西;要想除掉朱毛,萧贺两人得先行拿下。”

没过多久,老蒋和何健就加紧了对湘鄂川黔革命根据地的攻打。尽管敌军力量强大,但萧克却毫不畏惧。他先是巧妙地在十万坪设下埋伏,接着在陈家河与敌军打响遭遇战,又在桃子溪发起奔袭战,一连几场战斗下来,成功地把国军打得节节败退。就这样,红二方面军很快便突破了敌军的包围,顺利地在湖南桑植踏上了长征之路。

长征开始后,萧克带着队伍玩起了“这边喊打那边偷袭”的把戏,他们成功渡过了沣水和沅江,直接冲进了湘中地区,甩开了敌人的重重包围。他们一连打下了黔西、大定、毕节这几个地方,建起了苏区。接着,在将军山、乌蒙山的千里大迂回,还有宣咸城外的反击战中,萧克和他的队伍都打得特别漂亮。

后来,红二方面军建立起来,萧克就被提拔为了副总指挥。那时候,萧克可是红军方面军里头最年轻的领头人。过了短短3个月,他又当上了红四方面军第三十一军的军长。在这之后,他带着队伍翻雪山、穿草地,为了保住红军的力量,还有让一、二、四方面军能成功会合,他可真是立下了大功。

那时候,他帮忙牵线搭桥,让贺龙、任弼时夫妇和陈琮英与萧克、女红军蹇先佛走到了一起,萧克那时候是红六军团的军团长,两人后来成了夫妻。长征那会儿,萧克的头胎儿子是在过草地时降生的。因为情况紧急,找不到合适的地方,只能在一个藏民放牧时留下的破土围子里生孩子。没多久,萧克的第一个孩子就来到了这个世界,萧克给他起了个小名叫“堡生”,意思就是在那片草地上的“土围子”里出生的娃。

1937年,康克清在延安跟美国女记者尼姆·威尔斯聊天时提到:“萧克的夫人,长征路上生孩子那会儿,差点就没命了。这事发生在过草地的时候------”

说起来,萧克这辈子有三个儿子,但可惜前两个都在打仗那会儿没了。就剩下小儿子萧星华,他是萧家这根独苗。萧星华可没被老爸萧克惯着,反而是管得挺严。上学那会儿,萧克不让他跟人说自己是萧克的儿子,啥事儿都得跟大伙儿一样,一点特殊待遇都没有。

萧克对萧星华管教得很严,这让他逐渐养成了好习惯。后来,萧星华参了军,还当上了少将,真没给老爸丢脸。

抗战一开始,八路军就马上建起了三支主力部队,领导这些部队的正副师长都是响当当的人物,包括林总、聂帅、贺帅、刘帅、徐帅,还有萧克。其中,萧克被点名为120师的副师长,他的顶头上司是贺帅。在所有这些师长里,萧克算是小字辈的。但他能坐上这个位置,靠的可不光是年纪轻,人家指挥战斗的能力,那是一点都不比那些老前辈们逊色,要不也不可能给他这么高的职位。

后来,萧克带着120师跟日寇打了好几仗,在这个过程中,他还参与了晋察冀和西北等地抗日根据地的创建工作。

在那段时间里,萧克因为表现得太出色了,结果引来了日寇的暗杀行动。不过他们的阴谋没能得逞。成功躲过日寇的暗杀后,萧克马上又投身到指挥部队跟日寇战斗中去。

从日本人打算派人暗杀萧克这事儿能瞧出来,萧克在抗战那会儿可真是立了大功。他的表现太抢眼了,所以才让日本人动了这种下三滥的念头。不过还好,他们的阴谋没得逞。萧克呢,还是跟以前一样,跟日本人死磕到底,为抗战胜利出了自己的一份力。

抗战一打完,大伙儿都琢磨着,这下子咱这历经战火的老地方总算能安享太平了。可谁承想,老蒋他为了自己的小九九,愣是不管全国老百姓盼和平的心,硬是要挑起内战,想靠这个来实现他那点私心。

实在没办法,我军只能对老蒋带领的国军进行反击。在解放战争刚开始那会儿,我军确实吃了点亏。但后来,我军迅速进行了全面整顿,慢慢地,战争形势就开始对我们有利了。国军那边,败局已定,他们的失败已经是板上钉钉的事儿了。

在解放战争那会儿,萧克一开始忙着帮忙创办了华北军政大学,还当上了副校长。没多久,他就转到了第四野战军兼华中军区,做了第一参谋长。他带着部队往南打,一路横渡长江,进军中南。后来,他又张罗着让河南的张轸和湖南的程潜、陈明仁起义,给河南、湖南这些地方的解放出了大力气,功劳可不小。

后来,他又带着队伍千里奔袭,追赶并打击国军,一路横扫中南、西南地区。在这过程中,他们接连打了6场大仗,干掉了白崇禧和余汉谋的43万大军,把湖南、湖北、江西、广东、广西这些地方,还有海南岛都给解放了。这样一来,国军的主力基本上就被消灭得差不多了。

在解放战争时期,国军里的傅作义和阎锡山部队琢磨着要暗地里攻打石家庄。那时候,石家庄守军除了点日常巡逻的兵力,真没多少能打的队伍。萧克一听到这个风声,他一点不慌,稳稳当当地布置应对,最后成功地把敌人的小九九给粉碎了,保住了石家庄的安全。

建国以后,萧克陆续当上了军事训练部的头儿,后来又转到了国防部福部长的位置,再后来还成了解放军训练总监部的副部长。

瞅瞅萧克的背景和经历,他其实够格拿到更高的军阶,不只是个上将。想当年抗日战争那会儿,他可是咱们八路军三个主打师里的头头儿。跟他平起平坐,一样当师长的林、聂、贺、刘、徐这五位大佬,到了1955年授衔那会儿,一个个都戴上了元帅的帽子。按说他们那资历,拿元帅衔那是绰绰有余,就算退一步,大将衔也是稳稳当当的。

不过,毛主席对于这事儿早就有过看法,他说各个军衔等级都得有那么几个能压得住场子的人物。元帅嘛,肯定是朱老总无疑,大将得数粟裕,上将就是萧克,中将徐立清,少将则是解方。有了这些人在各自位置上坐镇,那些原本对军衔授予有些不满的开国将帅们,也没再多说什么,都老老实实接受了组织上的决定。

说到被授予上将这事儿,萧克心里其实很在意,他也曾公开表达过自己的想法。他觉得,跟那些牺牲的战友比起来,自己能活着就已经是天大的幸运了。所以,从这点上来看,能被授予上将,他觉得挺不错的。毕竟,这对他的军事生涯来说,也算是添上了光彩的一笔。

萧克能被评为上将,有两个主要原因。一方面,有些战友的表现实在太突出了,他们得到更高的军衔那是实至名归,让人没法不服。另一方面呢,元帅和大将的位置就那么几个,有限得很,所以萧克就只能被安排为上将了。不过话说回来,他这上将可不是一般的上将,而是57名上将里的头一号。

萧克不仅在军事上很有本事,在文化方面也挺有两把刷子。就算打仗打得热火朝天,他也从没忘记自己骨子里是个文化人,总爱随身带着本书,有空就读。

后来,萧克对那本书做了大幅度调整,最终完成了25万字的版本,他给书起了个名字《浴血罗霄》。这本书挺争气,在1988年拿到了茅盾文学奖。又过了三年,他入了中国作协的门,成了一名带着上将军衔的作家。

萧克在文学这块儿挺有能耐,算是我军里的一位文化将军。就像斯诺的前妻在《中国老一辈革命家自传》里说的那样:“萧克啊,他就像周恩来、徐向前、毛泽东那些人一样,是中国人说的那种‘既能打仗又能写书的将军’的现代版。”

后来,萧克继续在自己的专长领域发光发热,但碰上那段特殊日子,他确实受到了一些波折。好在事情最终得到了纠正,萧克这些老一辈的同志又重新回到了大家的视线。接下来,萧克陆续担任了军事学院的院长并兼任第一政治委员,还成为了中共中央军委的委员,后来又加上了国防部副部长的头衔,同时还是军事学院的院长和第一政治委员。

他在1980年8月至1983年6月期间,是全国委员会的副头头。

退出前线岗位后,萧克全身心钻研起了军事学、党的历史、军队历史和战争史。那段时间,他不仅主编了《南昌起义纪实》、《秋收起义始末》、《萧克诗词集》,还参与了百卷大作《中华文化概览》和《中国大百科全书》军事部分的编纂。此外,他还推出了《萧克个人回忆》和《朱毛红军那些事儿》等书籍。因为学识渊博,他还被复旦大学人文学院请去当了客座教授。

2008年10月24日那天,咱们国家的开国大将萧克老爷子,在北京安静地走了,他活到了102岁高龄。

萧克上将这辈子过得非常荣耀,他全身心地扑在了革命事业上,打过数不清的仗。为了革命取得胜利、新中国得以建立,他立下了汗马功劳。

关于这事儿,你们心里头有啥打算或者看法没?