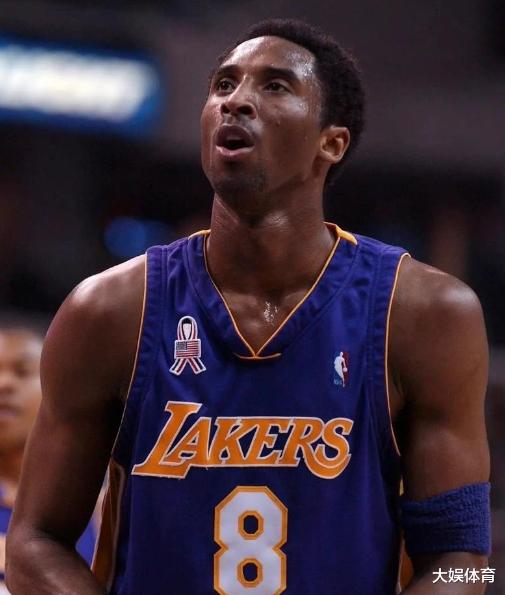

科比是NBA历史上最被低估防守者,入选最佳防守一阵次数最多球员

北京时间4月23日,在NBA的历史长河中,科比·布莱恩特的名字永远与进攻端的无解得分能力联系在一起。他的后仰跳投、关键时刻的杀手本能以及五座总冠军奖杯的光芒,往往让人们忽略了他作为防守者的卓越贡献。然而,仔细审视科比的职业生涯,尤其是他在防守端的表现,我们会发现一个被严重低估的事实:科比不仅是NBA历史上入选最佳防守一阵次数最多的球员之一(9次),更是一位在攻防两端都达到顶级水准的传奇。但令人费解的是,他从未获得过年度最佳防守球员(DPOY)的荣誉,这一现象背后既有时代背景的局限,也有评选机制的争议,更隐藏着篮球哲学中关于“全面性”与“标签化”的深层思考。

###一、数据与荣誉:被低估的防守铁闸

从1999-2000赛季到2010-11赛季,科比连续12年入选最佳防守阵容(其中9次一阵,3次二阵),这一纪录与加里·佩顿、凯文·加内特并列历史第一。值得注意的是,科比在这段时间里场均贡献1.5次抢断和0.5次盖帽,单赛季最高抢断数达到2.2次(2005-06赛季)。然而,这些数据仅仅是冰山一角。科比的防守价值更多体现在对位压迫、战术破坏和心理威慑上。例如,2008年总决赛他对雷·阿伦的贴身防守,将后者的三分命中率压制到35.7%(常规赛为40.9%);2010年西部决赛对纳什的缠绕,直接打乱了太阳的进攻节奏。

相比之下,同期获得DPOY的球员如本·华莱士(4次)、德怀特·霍华德(3次)均为内线球员,他们的盖帽和篮板数据更显眼,但防守范围仅限于禁区。科比的防守则是“从外到内”的全域覆盖:他能锁死对方外线核心,还能通过预判协防切断传球路线。这种全面性反而成了评选的“劣势”——DPOY的投票者更倾向于用篮板和盖帽的“硬指标”来衡量防守价值,而外线球员的防守贡献往往被数据淡化。

###二、时代偏见:外线防守者的“玻璃天花板”

NBA的DPOY奖项自1982-83赛季设立以来,仅有6名外线球员获奖,其中控卫仅加里·佩顿一人(1995-96赛季)。这一现象反映了篮球传统认知的局限性:内线球员被视为防守体系的支柱,而外线防守者则被归类为“辅助角色”。科比的职业生涯恰逢“中锋盛世”与“数据至上”的叠加期——2000年代初期,DPOY几乎被本·华莱士、穆托姆博等盖帽机器垄断;后期则偏向于霍华德这种篮板狂人。外线球员除非像迈克尔·乔丹(1987-88赛季)那样打出逆天的3.2次抢断+1.6次盖帽,否则很难撼动这种惯性思维。

更关键的是,科比的进攻光环进一步掩盖了他的防守价值。媒体和球迷更愿意谈论他的81分、三节62分,而非他对托尼·帕克或马努·吉诺比利的死亡缠绕。这种“进攻标签化”导致他在DPOY评选中屡屡陪跑:2000-01赛季他防守WS(防守胜利贡献值)达到4.5,却连前三选票都未获得;2007-08赛季他带领湖人打出西部第一防守效率,但DPOY投票仅列第四,输给场均2.9次盖帽的凯文·加内特。

###三、防守哲学的悖论:全面性vs专精化

科比的防守风格本质上挑战了传统防守评价体系。他并非布鲁斯·鲍文那样的“3D专家”,也不是佩顿式的“抢断王”,而是将防守融入比赛全局的“战术破坏者”。菲尔·杰克逊曾评价:“科比最可怕的地方在于,他能在防守端消耗对方箭头人物的同时,还能在进攻端砍下40分。”这种攻防一体的属性本应是超级巨星的标配,但在DPOY评选中却成了“扣分项”——评委们更青睐功能单一的防守专家,认为“专注才能极致”。

此外,科比的防守智慧常被忽视。他很少赌博式抢断,而是通过研究对手习惯预判进攻路线。2009年季后赛对安东尼的防守就是典型案例:他放弃贴身紧逼,转而利用安东尼的左侧突破偏好设下陷阱,最终让“甜瓜”系列赛命中率跌至40%。这种“心理战防守”难以量化,却是顶级外线防守者的标志。反观DPOY得主,更多依赖身体素质而非篮球智商,例如霍华德的防守影响力高度依赖篮下蹲坑,一旦换防外线便漏洞百出。

###四、历史重估:超越奖项的防守遗产

尽管没有DPOY加身,科比的防守地位正在被新一代分析师重新定义。ESPN的防守真实正负值(DRPM)回溯统计显示,科比在2006-07赛季的DRPM高达+3.1,超过同期所有外线球员。当代球星如科怀·伦纳德也多次公开表示,自己的防守技术大量借鉴科比的对位策略。更重要的是,科比证明了外线防守者同样能成为防守体系的核心——2010年总决赛第七场,他虽然24投仅6中,但通过限制雷·阿伦和隆多,用防守带动了湖人的逆转。

或许,科比与DPOY的“错过”恰恰印证了篮球评价体系的局限性。当我们将目光从奖项转向实际影响力时,会发现一个更真实的科比:他是乔丹之后唯一能在攻防两端都统治比赛的分卫,是用防守为“曼巴精神”写下注脚的斗士。正如他自己所说:“如果你不懂防守,就永远无法理解赢球的真谛。”这句话或许比任何奖杯都更能定义他的防守价值。