同是领袖,为什么毛泽东适合领导军队,周恩来却不可以?

说起来也挺有意思,同样是带头的,毛主席和周总理这两位大佬,为啥毛主席在领兵打仗上更胜一筹呢?这事儿啊,得从他俩小时候的经历找答案。你看毛主席,小时候那可不是个省油的灯,调皮捣蛋的事儿没少干,但这股子闯劲儿,到了战场上就成了大杀器。他心里那股子对正义的执着,还有那股子不服输的劲儿,带着队伍那是一往无前。周总理呢,也是人中龙凤,但小时候可能更像个乖乖仔,走的是稳重路子。他的智慧和外交手腕,那绝对是顶级的,但要是论起带兵打仗的那股子狠劲儿,可能就差了毛主席那么一丢丢。所以说啊,领袖也有领袖的不同,毛主席儿时的那股子野性和闯劲,让他在领导军队上那是如鱼得水。这可不是说周总理不行,人家外交场上那是独当一面,各有各的高招嘛!

周总理啊,他可有三位老妈呢,这三位老妈啊,那可都是对他性格、品行有着大影响的人物。头一位老妈,那是把他从小拉扯大的亲娘,教了他不少的做人道理,让他从小就懂得了啥是善良,啥是正直。第二位老妈呢,是他的养母,待他如同亲生,给了他一个温暖的家,让他学会了感恩和坚韧,懂得了生活的艰辛与不易。还有一位老妈,那可不是亲的也不是养的,但胜似亲人,那就是他的革命母亲。这位老妈啊,教会了他许多革命的道理,让他明白了啥是责任,啥是担当,啥是为人民服务。这三位老妈啊,各有各的好,各有各的功,都对周总理的成长有着不可磨灭的贡献。要是没了她们,周总理啊,那可能就不是我们今天所熟知的敬爱的周总理了。

在咱中国江苏那块儿的地界儿,往北走走,淮河悠悠地往东边晃荡,跟那忙忙叨叨的京杭大运河一碰头,嘿,就挤出那么一片绿油油、水草疯长的平地。就在这平地上,懒洋洋地躺着一座老城,淮安,那可是有年头有故事的地儿了。

嘿,您知道吗?淮安啊,早年间还有俩别名,一个叫淮安府,另一个则是山阴县,不过到了1914年,它摇身一变成了怀安县。往县城北边走,拐进那些个偏得不能再偏,还热闹得跟集市似的巷子,您就能瞅见一条名叫驸马巷的小道儿。这巷子走到半拉儿,嘿,又岔出去一条,跟它组成了个“丁”字形迷宫。就在这个“丁”字拐角儿,藏着一座大宅子,那可是两个院子并一块儿的三进大院,里头足足有18间宽敞的大屋子呢!

一八九八年三月五号那天,东宅院的一间房里头热闹得跟赶大集似的。你听,那位产妇疼得直哼哼,就跟被谁掐了似的。就在这时,屋里头传来一声响亮的小家伙的哭声,哭得那叫一个惊天动地。

嘿,你猜怎么着?那个小家伙,男娃娃,他呀,就是大名鼎鼎的周恩来!没错,就是这么个不起眼的小家伙,日后成了大人物呢!

周恩来的老爷子,大号周殿魁,人称周攀龙,那会儿早就不在人世喽。周攀龙,地道的浙江绍兴人,您知道吗?绍兴那地界儿,黄酒、师爷,俩宝!他啊,带着一家老小,从绍兴跑到淮安,干的就是师爷这行当。到了晚年,好不容易混上个知县的小官儿。可巧不巧,前任知县那后台硬得很,愣是不交接,等他好不容易熬到上任那天,身子骨儿早就不行了,没多久,就蹬腿儿走人了。

老周家啊,以前那可是响当当的大户人家,可打那会儿起,就走上了下坡路。周攀龙老爷子一走,啥值钱的玩意儿也没给四个小子——贻庚、贻能、贻奎、贻凎留下,就撇下这么一座老宅子,算是他们爹给的一点念想。

周恩来降生那会儿,他爹还年轻着呢,也就二十四五的光景,老实巴交的一个人,跑到外省找活儿干,挣的钱不多,丢饭碗倒是常有的事。所以,家里头日子过得那叫一个紧巴。一听说自个儿当爹了,嘿,那笑容啊,好久不见了似的。有了这大胖小子,心里头那个美呀,觉得日子总算有了奔头。

周恩来这小家伙刚蹦跶到这世上没多久,家里头就传来个急信儿,说是他外祖父在淮阴那边,身子骨儿快不行了,眼瞅着就要到阎王爷那报道了。

周贻能一听这事儿,心里盘算了好一阵子,最后决定不跟家里那位万冬儿——就是咱们敬爱的周恩来的亲妈——提这茬儿。万家在淮阴那可是响当当的人家,家里跟集市似的热闹,银子多得跟米似的。当家的万青选,以前还在淮阴县当过一把手呢,膝下养了18个娃儿,最宠的就是冬儿。这冬儿啊,长得那叫一个水灵,家里家外也是一把好手。周贻能1897年那会儿把她娶进门,两口子和和气气,跟蜜里调油似的。眼下冬儿刚给周家添了个大胖小子,身子骨儿弱得跟柳条儿似的,这时候告诉她,那不是往她心窝子里捅刀子嘛!

周恩来落地的第二天,万青选老爷子那身子骨儿就跟霜打的茄子似的,眼瞅着不行了,人事不省。家里人慌慌张张跑去跟他说:“老爷子,冬儿那儿添了个大胖小子!”老爷子使出老劲儿,眼皮子才勉强掀开个缝儿。一听说是啥时候生的,立马乐呵上了,慢悠悠地吐字:“这小子,将来准是个有能耐的料!告诉冬儿,可得好好栽培他!”

嘿,您猜怎么着?就这么一天儿,老爷子踏上了西天取经的路了,咱们这世间算是少了个乐呵的老伙伴。

周恩来啊,那可是他爹娘的心头肉,宝贝得不得了,给他起了个响当当的名字——“大鸾”,听着就跟那凤凰似的,高贵着呢!小周恩来就这么一天天地晃悠着长大了。

一八九九年刚露头角那会儿,周家可真是屋漏偏逢连夜雨,又摊上大事儿了——他们家老幺,那位小叔父周贻凎,莫名其妙地就躺下了,再也爬不起来。你说这事儿邪门不邪门?周贻凎平时身子骨还算硬朗,咋说倒就倒了呢?家里头上上下下,急得跟热锅上的蚂蚁似的,团团转,可就是没法子。请来的大夫一个个摇头晃脑,说的啥玄乎话儿,家里人听了心里头更不是滋味。总而言之,这一病,周贻凎是彻底跟床板较上劲儿了,整天价就这么躺着,眼瞅着日渐消瘦,连说话都没了力气。家里头愁云惨雾的,那气氛,比过年贴的白纸联儿还让人心里堵得慌。哎,这世道,有时候就是这么不讲道理,给人来个措手不及。周家人也只能咬着牙,挺着这突如其来的一闷棍,盼着哪天老天爷开开眼,让小叔父周贻凎能从床上蹦跶起来,继续跟大伙儿一块儿乐呵。

周贻凎那会儿才二十一岁,刚娶上媳妇儿没多久,俩人还没添丁进口呢。按老辈子的说法,没儿子那可是大不孝啊。可你猜怎么着?贻凎心里头最不是滋味的,不是自个儿眼瞅着就要蹬腿走人,而是想到自个儿走后没留个一男半女。他那新婚的小媳妇儿陈氏,还没好好享享福呢,就得满世界找大夫求偏方。这事儿搁谁身上谁不觉得苦啊?万一贻凎真有个三长两短,陈氏就成了没依没靠的寡妇,还不得让人戳脊梁骨,瞧不起嘛!

周恩来,那可是周家的宝贝大孙子,那会儿家里头就他这么一根独苗苗。周父周母啊,都是明白人,懂得那家人间的温情大义。眼瞅着四弟病得快要不行了,心里头那个急啊,又想着弟妹以后的日子可咋过。俩老人家一合计,干脆把自家还没满周岁的儿子,小周恩来,给四弟抱去,权当是冲冲喜,给四弟带点好运。谁承想,就这么过了俩月,四弟还是走了,贻凎这名字,就这么留在了记忆里。

老陈家收养了小周恩来当干儿子,巧的是,就在这同一年,周恩来的亲弟弟周恩溥也呱呱坠地了。这一来,陈家可真是双喜临门,热闹得很呐!

陈氏那年芳龄二十二,打从苏北宝应县来。她老爹陈源,那可是清朝的秀才一枚,还兼修医术,家里头书卷气儿十足,算得上是个“文化大院”。打小,陈氏就爱跟笔墨纸砚打交道,古文、唐诗、宋词,那是张口就来,肚子里的墨水儿可不少。性情嘛,温柔得跟水似的,待人接物,那叫一个真诚,心眼儿比那白纸还干净。说起来,她对周恩来的成长,那可是帮了大忙了,好处多多,没法儿不提。

贻凎一走,养子周恩来就成了她心里那盏不灭的灯。她啊,大门不出二门不迈,守着妇人的本分,把满心的疼爱都一股脑儿地倒给了小周恩来。她还特意给周恩来找了个顶呱呱的乳娘,蒋江氏,俩人一块儿,精心照料着这个连外祖父都夸“将来必成大器”的娃儿。

您瞧,周恩来这家伙,一下子就摊上了三位妈:亲妈是万冬儿,养母唤作陈氏,还有个奶妈蒋江氏。这三位妈妈啊,一举一动,一颦一笑,可都深深地烙在了他的心里头。生母万冬儿,那自然是血脉相连,不必多说;养母陈氏,待他如亲生,恩情似海;奶妈蒋江氏,从小一把屎一把尿地把他拉扯大,那份情分,也是沉甸甸的。这三位母亲的言传身教,那可真是润物细无声,悄悄地就把周恩来给塑造得顶呱呱了。

他那位养母啊,简直就是他文化路上的开蒙大师傅!

打从四岁那年起,周恩来小家伙就天天缠着陈氏,一块儿念书、划拉字儿。到了五岁,他又跟陈氏学上儿歌啦,还有那简单好记的唐诗宋词。那时候的他啊,虽说不大明白那些词句的意思,可人家厉害着呢,愣是能从头到尾,一字不落地背下来,跟个小录音机似的。

有那么一回,俺那调皮的弟弟恩溥,拿着刀子瞎晃悠,差点儿就把周恩来的眼珠子给豁啦!这事儿可把陈氏吓得不轻,心里头直突突。她琢磨着,这养子可得按她的法子好好拉扯大,万不能有啥闪失!打那以后,陈氏干脆把周恩来圈起来,让他一门心思啃书本认字儿。等这小子念得腻歪了,陈氏就给他开小灶,讲《窦娥冤》、《西厢记》,还有太平天国、义和团那些事儿。不过,讲得最多的,还是南宋那位女中豪杰梁红玉的故事,听得周恩来那叫一个入迷!

周恩来啊,他小时候是在陈氏身边摸爬滚打长大的。陈氏一走,这俩人几乎就没咋分开过。那会儿,正好是周恩来心里头那杆秤定规矩的时候,养母陈氏的一颦一笑、一举手一投足,嘿,对他的性子打磨、规矩养成,那可是起到了大作用。他对这位养母啊,感情深得嘞,比亲娘还亲,开口闭口就是“娘”,反倒是亲娘那边,他管叫“干妈”了。

养母走了以后,他特地捣鼓出一篇《想娘记》。后来,他感慨万分地说:“到如今,养母给我的那些点拨,我还是忘不了。要不是她疼我,我哪能有这股子爱学习的劲儿。”嗣母呢,整天窝在家里头,我这爱安静的性子,八成就是跟她学的。

周恩来啊,打小就从他那乳母妈妈那儿,捞到了不少田间的学问,说的就是农活那点事儿。乳母妈妈一边哄着他,一边就讲起了种地的门道,什么时节该种啥,啥土养啥苗,周恩来听着听着,心里头就种下了对土地的敬畏。这可不是书本上的大道理,这是泥土里摸爬滚打出来的真功夫。乳母妈妈的手,就像是有魔法似的,能让那些个种子嗖嗖地往上长,周恩来看在眼里,记在心里,觉得农事里头学问大着呢。所以啊,要说周恩来从哪学的农活,那肯定是他那亲如一家人的乳母妈妈那儿,一点一滴,都是生活的智慧,朴实又实用。

比起养母,乳娘蒋江氏,咱们都叫她蒋妈妈,那可是个“大老粗”。可你猜怎么着?周恩来偏偏就爱听她唠家常。蒋妈妈不厌其烦地给周恩来讲那些田间的琐碎事儿,把他那好奇心喂得饱饱的。就比如说吧,从撒下一把种子到吃上白花花的大米饭,中间得折腾多少道手续?还有啊,西瓜怎么就从那么一丁点儿瓜子蹦跶出来的?更逗的是,为啥有的人两条腿闲着不用,非得花钱雇黄包车坐着晃悠?

蒋妈妈一开口,周恩来那是竖起耳朵听,不光听,有时候还跟着学呢。就拿种瓜这事儿举例吧,他愣是在花坛里埋下了一颗种子,天天跟照看宝贝似的浇水。日子一天天过去,种子愣是没动静,急得他跑去问蒋妈妈:“这咋还不冒芽呢?”蒋妈妈一听,乐呵呵地说:“嘿,傻小子,现在是寒冬腊月,得等到春暖花开的时候种才行嘞。”转眼第二年春暖花开,蒋妈妈领着他到地里,撒下了几颗南瓜籽,嘿,这回真灵,苗儿蹭蹭往外冒,最后还收获了几个圆滚滚的大南瓜。周恩来乐得跟啥似的,觉得蒋妈妈简直就是活神仙,好像啥都知道,掌握着全天下的秘密似的。

周恩来心里头对蒋妈妈那可是情深意重。小时候,他老爱往大运河边上的蒋妈妈家窜门子。上了私塾后,有一回晚上,大雨跟天塌了似的往下倒,蒋妈妈举着伞就奔学校去了,还想背着他回来。他倒好,扶着蒋妈妈说:“妈妈,咱俩手拉手走,地上滑着呢!”等周恩来去了天津念书,蒋妈妈还专门跑去看他,把他乐得,带着蒋妈妈到处转悠;临走时,他还塞给蒋妈妈一个搪瓷碗,嘱咐她多吃点儿,养好身子。后来,周恩来提起这事儿,就说:“我妈把我领到大运河边的蒋妈妈家,我在那儿才算瞧见了劳动人民的日子是咋过的。”他说的这个“妈妈”,就是他的奶妈蒋江氏。

老周啊,他跟他亲妈那儿,可算是把咋跟人打交道这门学问给琢磨透了。他娘啊,那可是个精明强干的人,老周从小就跟在屁股后面,看这怎么看人脸色,那怎么看风使舵。不是说耍心眼儿啊,是真心实意地待人接物,让人心里头舒坦。老周他娘教他的,不光是面上客气,心里也得真诚。待人得热情,遇事得冷静。老周呢,也是个聪明人,一点就透,慢慢地,这为人处世的本事,就给他学到手了。所以说啊,老周后来能有那么大的成就,跟他从亲妈那儿学的这套本事,那可是分不开的。咱们也得学学,看看人家老周,咋就能把人际关系处理得那么妥当呢!

万氏啊,虽说把周恩来给了养母陈氏当儿子,可那娘俩的情分,嘿,比啥都结实,刀砍不断,火烧不化。俩人就住一宅子里,万氏还是跟周恩来亲近得跟啥似的。你说这血缘,它就是个奇妙的东西,哪是那么容易就断了的?

要说养母陈氏那是自个儿扛下了天大的不幸——没了丈夫,那生母万冬儿呢,嘿,她不光自个儿命苦,还得把整个家的霉运都往肩上摞。那时候的周家,穷得叮当响,周恩来他老爹那辈儿虽说是四兄弟,可大伯和他老爹都出门讨生活了,赚那点子钱,除了养活自个儿,哪还有余粮往家里送?三叔呢,打小就是个病秧子,下不了地干活。养父吧,唉,也早早地被阎王爷请去喝茶了。

家里头那一大堆事儿,全靠着生母一个人扛着呢。周家虽说手头不宽裕,但也是个有头有脸的人家,婚丧嫁娶、过年过节,还有那些迎来送往、求人办事的场合,都得办得漂漂亮亮、利利索索。咱这位生母万氏,打小就跟着外公在官场上混,啥大场面没见过,这摊子事儿,也就她能挑得起来。每次生母出去应酬,总爱把周恩来带上,小家伙就跟个小尾巴似的,跟着妈妈东奔西跑。这样一来二去的,他自己也学了不少东西,耳朵听着,眼睛看着,心里头就啥都明白了。

可是,咱们周恩来同志啊,他老对亲妈那讲排场的劲儿摇头,有时候憋不住了就逗乐似的问:“干妈呀,咱都穷得叮当响了,咋还非得打肿脸充胖子呢?”您说,这不当家哪知道油盐贵啊,亲妈这么做,心里头也是一百个不乐意,实在是没办法的事儿嘛。

周恩来的亲妈那可是家里的一把好手,管起家来既精明又能干,待人接物那叫一个细致,处理邻里矛盾也是得心应手,这对周恩来那性格养成,简直是最佳的磨砺石。后来啊,周恩来聊起这些陈年旧事,就笑着说:“我妈,那可是慈祥又温柔,可惜文化不高,万家那帮人啊,觉得女人读书无用。但我从她那儿,可是捞到了宝贝——善良和宽容大度的好品质。我妈还是个爽快人,我这性格里,也有她那股子直溜劲儿呢!”

三位娘亲,那可是给咱小周恩来喂了三碗不一样的“心灵鸡汤”。您瞧,他后来写文章跟泉水似的往外冒,文采好得不得了,那都得亏了他的养母;他不摆架子,懂得老百姓的苦楚,心里头装着大伙儿,这全是乳母一手一脚教出来的;至于他后来成了能言善辩的外交高手,每天忙得团团转,还当上了大伙儿心里头那个敬爱的“大管家”,共和国的总理,这背后啊,生母的功劳大着呢。跟这三位娘亲过的日子,对周恩来来说,那可是金子也换不来的宝贝。而这些好品质、好性格,也成了咱老百姓心里的无价之宝。

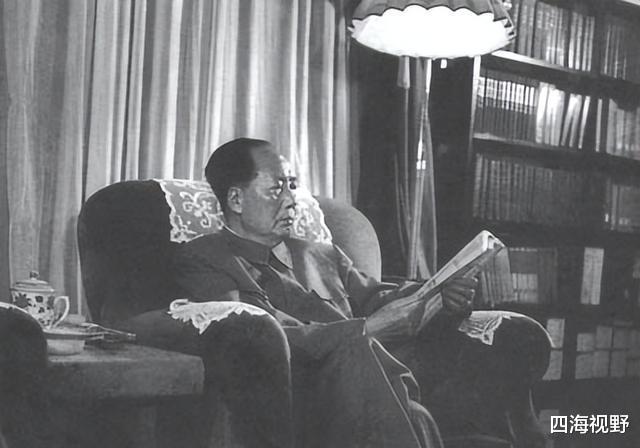

说起来,毛主席他老爹老妈,那可真是不简单,对毛主席性格的雕琢,那可是下了大功夫的。老爹呢,一股子倔强劲儿,做啥事儿都雷厉风行,这对毛主席那刚毅果敢的性子,那是一点一滴渗透进去的。老妈呢,温柔又坚韧,家里家外一把好手,这种细腻又刚强的气质,也让毛主席学了个十足。所以说啊,毛主席那独特的性格,那可不是凭空冒出来的,老爹老妈的言传身教,那可是功不可没。一个刚,一个柔,刚柔并济,这才有了咱们伟大的领袖毛主席嘛!

毛泽东的父亲毛顺生,那可真是个历经风霜的人物。想当年,他家穷得叮当响,日子过得紧巴巴的。为了生计,毛顺生甚至去当过兵,拿命在战场上拼杀。好在天无绝人之路,他靠着那股子勤劳和聪明劲儿,愣是一步步走出了困境,让家里渐渐有了起色。说起毛顺生的性格,那可真是精明强干,这一点儿也没传给儿子毛泽东。不过呢,这种遗传虽然没给毛泽东带来直接的经济压力,但却在某种程度上给他带来了一种无形的压迫感。毕竟,老子英雄儿好汉,这种期待和压力,总是存在于父子之间的一种微妙关系里。

您瞧瞧,毛泽东这辈子啊,对钱财那是一点儿不感冒,简直就像是把钱当做了路边的石子儿,踩都不带踩一脚的。毛老爹对他那是不公平,可谁承想,这反倒让他心里头种下了平等的种子,一辈子都追着平等跑。这事儿说出来您可能都得咂摸咂摸味儿,但其实也挺好琢磨,缺啥想啥嘛,手里有的东西,往往就不稀罕了。您说这毛泽东,他不像那些个千年的老革命,整天围着金银财宝转悠,他那是真真的脱俗,为了理想能豁出去一切,活脱脱就是个圣徒模样,对中国以后的路子,那影响可不是一星半点。就凭着这股子劲儿,毛泽东掌了大权以后,愣是带着全中国的老百姓,苦哈哈地干了二十年。您知道那会儿人多得跟米似的,压力大得跟山一样,可咱们还是挺过来了,更绝的是,这当中咱们还整出了工业化,简直就是个奇迹!这二十年,给咱中华民族复兴的大道,可是铺得结结实实的。

毛主席小时候啊,他老爹那可是严得很,动不动就上手,打骂成了家常便饭。毛老爹不光是个急脾气,还当过几年兵,收拾起儿子来,那是一点不含糊。都说虎父无犬子,可有时候暴躁老爹手下倒容易出怂包儿子,为啥?有的孩子被老爹那火暴脾气吓得魂飞魄散,哪里还懂啥深沉父爱,跟暴风雨似的。可反过来的,跟老爹对着干的,那小子早熟。毛主席,嘿,就是那跟老爹不对付的主儿。老爹逼着他干活,书不让念,杂书也不让瞧,一心钻钱眼里,把毛主席给惹急眼了。但毛主席聪明啊,不傻愣愣地跟老爹硬碰硬,能溜就溜,实在躲不过去了,他就去找帮手,拉帮结派的,一块儿对付老爹。

他啊,那可是有自个儿的“铁杆后援团”——老妈加上俩弟弟。小时候,碰到势单力薄的时候,他就靠着这几位“大将”,这招儿毛泽东用得那叫一个溜,不光动脑子,还亲身实践。这对他后来拉拢弱小,拉起抗日的大旗,号召老百姓一块儿上,那可是作用大了去了。

嘿,您知道吗,除了那些事儿,毛主席还跟他老爹有过两场不小的“较量”。头一回,那火花四溅的,就像是夏天的雷阵雨,说来就来。毛主席跟老爹的意见那是南辕北辙,谁也不让谁,俩人差点没把屋顶给掀了。还有一次,那动静也不小,就像是村口的大喇叭,响得全村都能听见。这次又是为啥呢?还不是因为些个看法不合嘛,毛主席那股子倔强劲儿,跟老爹的犟脾气一碰,嘿,又是一场“龙虎斗”。总而言之,这俩爷子的“过招”,那可是真够瞧的,两回大的,每次都跟唱大戏似的,热闹得很。

十岁那年的夏天,热得咱们这些孩子直嚷嚷着想往外头窜,找片凉快地儿撒欢儿玩水。可咱们那位邹春培先生,塾师大人,愣是不给咱这机会。他琢磨着,咱这心思得收收,于是大手一挥,给咱布置了个活儿——预习《论语》。嘿,你猜怎么着?那段儿讲的竟是些个武侠迷耳熟能详的故事!

春天快过完了,新衣裳也做好了,咱们几个大人,带上几个小家伙,一共十来号人,跑到沂河边洗个澡,再到舞雩台上吹吹风,一路上哼着小曲儿,乐颠颠地回家。老夫子瞧着我们这景象,不由得感慨:“嘿,我还是最瞧得上点那小子的想法!”

这一段唠嗑,哪怕你压根儿没咋翻过《论语》,也能琢磨出个七八分意思来。为啥呢?还不是因为在那《射雕英雄传》里头,机灵鬼黄蓉愣是拿它当枪使,逗弄段皇爷手下的那位书呆子宰相,说他读书跟没读似的,光知道啃字儿不解其中味儿。

一瞅见“吾与点也”这几个字眼儿,毛泽东心里头就嘀咕上了:嘿,敢情孔老夫子也是赞成弟子们下河扑腾两下的嘛!这么一来,大夏天的热得跟蒸笼似的,他立马就吆喝起来,招呼着小伙伴们一块儿去游泳,还说什么自己算是找着跟老师“对着干”的妙招了。有人挑头儿,这事儿就好办了,毛泽东在小伙伴们里头那号召力,杠杠的!于是乎,大伙儿那叫一个兴高采烈,跟着他就奔河边儿游泳去了。

邹老师一迈进教室门,就瞅见一群学生在水里头嬉皮笑脸地闹腾,他嗓子一提,喊道:“这帮小子,真是扶不起的阿斗啊!”紧接着,他又嘟囔着朽木难成材的话,明摆着是想拿那戒尺给领头的毛泽东一点颜色瞧瞧。可毛泽东机灵着呢,他脑袋一晃,照着书上的话就说:“嘿,邹老师,您听听,‘吾与点也’,孔老夫子都赞成咱下水扑腾呢!”

老毛那句“吾与点也”,把邹先生整得挺不是滋味。那时候,教书的就是得照着孔夫子那套来,可咱少年老毛,嘿,那脑瓜子灵光得,孔夫子的话转头就能变成自己的盾牌。邹春培一看,这哪儿成啊,气得他戒尺一折,颠颠儿地跑到毛顺生那儿,抱怨上了:“顺生老兄,你家那石三伢子,了不得啊!学问都快赶上我了,这样的学生,我可不敢教咯!”

毛老爹才不认为自家那石三伢子的学问能超过老师呢。一听儿子居然敢在学堂里头捣蛋,坏了规矩,他二话不说,抄起一根竹竿就要给毛泽东点颜色瞧瞧。老爹可不吃孔夫子那套,他觉得还是棍棒底下出孝子来得实在。毛泽东这回可是让老师丢了面子,老爹自然得帮着老师找回场子。面对老师和老爹的双重夹击,毛泽东那叫一个机灵,拔腿就跑。他心里明白,这一顿“竹笋炒肉”肯定是躲不过了,不敢回家,索性就想往外头跑。可你说这十岁的孩子能跑多远?在山里转悠了三天,结果也就离家几里地,愣是没跑出韶山冲这个地界儿。

毛泽东这一跑,家里头可炸了锅,大伙儿心里头那个急啊,跟热锅上的蚂蚁似的。亲戚朋友们,一个个跟被风催着似的,满世界找他。还好,有个砍柴的老大爷,碰上个迷了路的小毛头,这不,就把咱毛主席给安全带回家了。老爹这回倒是没敢再动粗,教书先生也没再揪着不放。说起这事儿,毛泽东自个儿还挺得意。过了几十年,他跟一外国朋友聊起这段往事,还管它叫“一场成功的逃课大冒险”。他说:“我那抗议,效果杠杠的,印象深着呢,这场逃课,算是赢了!”孩子跑了,家长教育上肯定得反思,这事儿啊,放哪儿都一样,古今中外,逃不掉的理儿。

哎哟喂,您知道吗,1906年那年的冬至,毛顺生老爷子张罗了一桌好酒好菜,请的都是他生意场上的老哥们儿。他打发咱13岁的毛主席去招呼那些大爷大叔们,您说这不是难为人嘛,一个孩子家家的,心里头哪儿装得下这些繁文缛节?毛主席呢,自然是不乐意干这活儿,心想:我这岁数,正是满山跑、掏鸟窝的时候,哪有心思陪大人们瞎扯?老爷子一看,气不打一处来,指着鼻子就骂上了:“你这小子,懒骨头一个,还不懂孝顺!”毛主席一听,嘿,小宇宙爆发了,当着满堂宾客的面,直接回了句:“老爹啊,老话儿说得好,父慈子孝,您得先做个慈父,我这儿子才能孝顺不是?”这一嗓子,简直就像往油锅里扔了个水炸弹,毛顺生老爷子脸色铁青,气得胡子直颤,二话不说,抬手就是一巴掌。这一出,可真是热闹非凡,您说是不是?

少年时期的毛泽东,一溜烟儿跑到家门口那池塘沿儿上,扯着嗓子喊:“老爹,您要是再往前一步,我立马跳这池子里头!”这一嗓子,那可是实打实的威胁。为啥?咱毛主席水里功夫了得,淹不着他,可关键是怕冷啊。那时候,看病啥的都不方便,万一真跳下去,冻出个好歹来,那可咋整?老爹一听这话,心里也直犯嘀咕,不敢再往前凑乎了。可要是就这么退了,面子往哪儿搁?于是,老爹和儿子就这么面对面站着,跟俩斗鸡似的,谁也不让谁,场面一时尴尬得很。

这一出僵局,还得老妈出面来圆场,对文素勤来说,这简直就是隔三差五的小插曲。老爸和儿子,俩人都跟牛一样倔,谁能真把脾气给磨没了呢?老妈左劝右说,这俩人才算各让一步。老爹拍胸脯保证,以后再不动手动脚,儿子呢,也乖乖低头认了错,这才算是风平浪静了。

十三岁的毛泽东,嘿,那小子就跟他那牛气冲天的老爹斗得难解难分,你说这斗争劲儿得多大!碰到硬的,他可不怂,这股子不服输的劲儿,后来啊,跟发了芽似的,越长越旺。在他的带领下,队伍里头也都沾上了这股子斗劲儿,慢慢地,这斗劲儿就成了咱们中国人的魂儿。靠着它,咱们打败了小日本,撂倒了国民党,还一路打到朝鲜战场,咱中华的好儿女,心里头都有这股子力量。你说,就这么股子精神,就算手里头拿的是破铜烂铁,也敢跟装备精良的美国佬较较劲。这一路的胜利啊,都是这股子精神结的果子。而这颗种子,啥时候种下的呢?就是少年毛泽东跟他老爹杠上那会儿,悄悄埋在他心窝子里的。

从此,毛泽东深刻领会到一个浅显却深刻的道理:在压迫面前,倘若选择温顺屈服,只会招致更多的欺凌与责骂。唯有坚决反抗,方能守护自身权益。尽管孩童时期的毛泽东并不熟悉“社会达尔文主义”的深奥理论,他却深知“哪里有压迫,哪里就有反抗”的简单真理。他明白,弱者唯有奋起反抗,才能摆脱被摆布的宿命。这是我们中国人的幸运,也是我们民族命运转折的关键所在。正是基于毛泽东那种不屈不挠的反抗精神,我们的民族才得以改变命运。而这种精神的根源,或许可以追溯到他那受到父权压迫的童年经历。

跟老爹比起来,对少年时候的毛泽东影响更大的,那得数他老娘。要说这家里头的顶梁柱,文素勤那是没得说,一辈子踏踏实实,勤勤恳恳,把孩子们拉扯大。他老娘呢,那可是个明白人,待人接物那叫一个得体,心肠还软得跟豆腐似的。赶上那灾荒年头,家里头也不宽裕,可她还是背着老爹,偷偷给那些要饭的送米。就这般言传身教,毛泽东打小就学会了心疼那些苦哈哈的,自个儿也是乐善好施的主儿。

毛主席他娘那可是热心肠,这事儿对毛主席影响老大了,简直就是他看世界那眼镜的镜片儿,一辈子都没变过。毛主席啊,硬汉一个,啥厉害对手都不带眨眨眼的,可一瞅见弱势群体的眼泪吧嗒、呜呜咽咽的,心里头就不是滋味儿。想他年轻那会儿,咱们中国大地啊,到处是伤,大伙儿呢,跟木头似的,没啥感觉。可咱毛主席不一样,打小就按照自己的信念活,那是真刀真枪地干。

毛主席家隔壁住着位老实的农家大妈,先前收了毛顺生的定金,答应把猪卖给他。可巧不巧,才隔几天,老爹就让毛主席去牵牛,嘿,这猪价噌噌往上涨!大妈见状,唉声叹气起来,直说自己命不好,少了那几文钱,对大户人家不算啥,对咱小户人家,那可是能救急甚至救命的呢,这道理明摆着。年轻气盛的毛主席一听,心里头不是滋味,干脆利索地把定金给退了,说这样的买卖做不得,赚这样的钱心里头不踏实。这一来,可把毛顺生气坏了,火冒三丈地骂毛主席,说他傻得透顶,你说这财迷心窍的老爹,骂人的话得多刺耳!可毛主席这人,主意正得很,一旦拿定主意,八头牛也拉不回。毛老爹再爱钱,也不能上人家门去抢猪不是?毛主席宁可挨顿臭骂,也得守着自个儿的底线,到头来,他还真是赢了这一局。

毛泽东十一岁那年,他爹毛顺生买下了他堂叔毛菊生赖以为生的七亩田地。毛泽东和他娘俩那是一个劲儿的反对,说咱得帮衬着毛菊生渡过这坎儿,哪能落井下石呢?可毛顺生偏说,买卖嘛,天经地义的事儿。田地就是咱农民的饭碗,不到万不得已谁愿意卖啊?再说,有钱也不一定随时能买到好地,这不,想买地发财的人碰上这事儿,简直就是天上掉馅饼嘛!娘俩再怎么反对也没用,老爹是赚了一笔,但这事儿在毛泽东心里头可留下了个老大的疙瘩。新中国成立后,他成了顶尖儿的领袖,心里头还是为这事儿觉得过意不去,觉得老爹的做法有点儿不地道。

说起来俺娘文素勤,那可是出了名的心眼儿好,实诚得很,乐善好施,见谁有难都愿意伸把手。她这股子善心,对俺影响大了去了。俺从小到大,不怕硬茬子,可一瞅见老百姓吃苦受罪,心里头就跟刀割似的。打从俺带着大伙儿搞秋收起义,一直到新中国成立,俺这辈子啊,就两句话能概括:“从大伙儿里头来,再回到大伙儿里头去”,“给大伙儿服务”,这活儿,俺是一辈子干到头了。再瞧瞧俺爹毛顺生,嘿,那叫一个精明强干,厉害得很,管俺也严,可心里头那份大爱,明眼人都看得出来。他这么一来,俺身上那股子反抗劲儿就噌噌往上涨,斗争嘛,俺不怕,还得在里头找门道。这一来二去的,俺就成了个天不怕地不怕的主儿,整个天地都是俺的舞台。就凭这股子大气魄,当军队的头儿,那不是板上钉钉的事儿嘛!