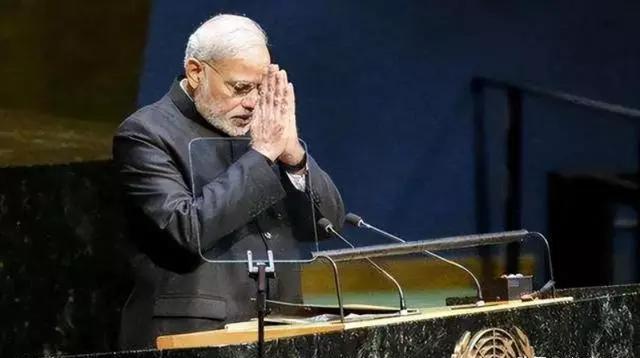

印度女主持人帕基尔在节目中发表了一番惊人言论,她要求中国人为称呼印度人“阿三”而道歉!帕基尔觉得这个词是对印度人的恶意贬低,可中国网友大多觉得这就是个中性调侃,没什么贬义。 这还得从历史和文化里找答案。清末那会儿上海英租界的印度巡警,头裹红巾站在路口,老百姓喊“红头阿三”,一半是觉得新鲜,一半是认不清他们的来历。 有老上海人回忆,那些印度巡警爱说“Isay”,发音跟“阿三”差不多,时间长了就成了代号。 也有说法是租界里英国人第一,法国人第二,印度人排第三,这种等级标签像根刺扎在印度人心里。 1947年印度独立那天,德里街头烧了不少红头巾,就是想把这种“被排序”的记忆烧干净,可词语这东西,比火还难灭,就像中国的“鬼子”,过了几十年,一提还能想起抗战的苦。 现在中国网友用“阿三”,早没了租界的那点意味。抖音上印度小哥用摩托车载20个人的视频,评论区“阿三又整活了”刷满屏,这跟说“战斗民族又开坦克去买菜”没区别,图的是个乐呵。 去年某平台统计,带“阿三”的视频里,87%是搞笑内容,比如咖喱做饭糊了、街头杂技失误了,剩下13%是正经新闻,没一个带恶意的。 印度那边的敏感,其实是独立后憋着股“要面子”的劲。 1947年刚摆脱英国殖民,首任总理尼赫鲁就说“印度要做有声有色的大国”,这种心态让他们对任何可能关联殖民的词都竖起雷达。 2024年英国《太阳报》写篇文章,说“印度办公室飘着咖喱香”,印度外交部立马召见英国大使,说“这是文化冒犯”,最后报社还得登报道歉。 更早的2019年,美国脱口秀演员拿印度英语开玩笑,印度裔在美国街头抗议了三天,逼得演员录视频道歉。 对比中国对外国昵称的包容度,就更明显了。俄罗斯人听“战斗民族”,非但不生气,还觉得挺带劲,普京在采访里都笑着说“这称呼挺准确”。 美国人对“山姆大叔”早就脱敏,好莱坞电影里还自己用;甚至“毛熊”“鹰酱”这种二次元昵称,年轻人用得欢,也没见哪个国家外交部出来说啥。 这不是中国人心大,是这些称呼里没藏着被欺负的历史——中国近代史虽有屈辱,但现在腰杆硬了,对昵称的包容度自然高,不像印度,殖民阴影刚散了几十年,神经还没完全放松。 “阿三”这词的演变,像块被磨圆的石头。当年在租界是带点轻视的代号,就像上海人喊“洋鬼子”带点怕,喊“阿三”带点看热闹。 现在在中国网友嘴里,早没了那份复杂,就像北京人喊“老外”,广州人喊“鬼佬”,成了懒得记全名的省事说法。 去年某跨境电商做过调查,中国用户给印度起的昵称里,“阿三”占34%,“咖喱国”占28%,但这些昵称关联的内容里,91%是美食、歌舞、搞笑视频,跟恶意沾不上边。 可印度那边,2023年社交媒体监测显示,提到“阿三”的内容里,印度网友自动关联“殖民”“歧视”的占79%,这种解读偏差,比翻译软件的误差还大。 说到底,这争议是历史留的尾巴。上海租界的印度巡警早没了,可“阿三”这词带着的记忆,在中国这边被磨成了鹅卵石,在印度那边还带着棱角。 就像同一句话,笑着说和皱着眉说,意思天差地别——中国网友是笑着说的,印度人却听出了皱眉的味道。 印度外交部为“咖喱”召见英国大使,中国网友拿“阿三”刷抖音,本质上都是文化里的那点小骄傲在作祟,只不过一个怕被看不起,一个觉得没必要太在意。