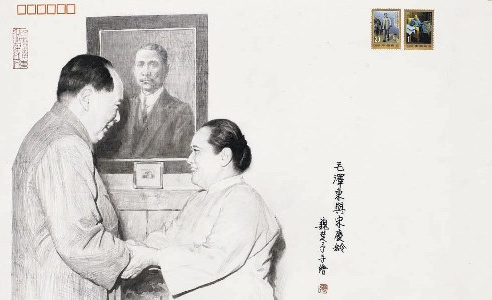

1954年,伟人找到宋庆龄,说要还 50000 美元给她,宋庆龄摸不着头脑,却问:我什么时候借的钱,我咋不知道? 1954年,在中南海的菊香书屋,毛主席带着一只沉甸甸的皮箱,站在宋庆龄面前,提出要归还一笔款项,宋庆龄瞪大了眼睛,愣了一下,问:“我什么时候借的钱,我咋不知道?”她显然没有预料到,自己曾经对革命事业的支持竟然还涉及一笔金钱借款。 毛主席笑了笑,坚持说:“这笔钱,是我们党和人民的恩情,必须归还。”宋庆龄仍感到困惑,她从未将那次资助视为一笔借款,而是对革命的责任与支持。 这场令人动容的对话让宋庆龄回忆起18年前的那个严冬,1936年,红军在陕北面临前所未有的困境,部队缺乏粮食,士兵们在严寒中艰难支撑。 毛主席正在窑洞里焦急地写下求助信,那是他向上海的宋庆龄发出的请求,信中内容简短,却充满了紧迫感,毛主席直言“急需五万美元”,以应付红军的燃眉之急。 当时毛主席本来打算通过宋子文借钱,而宋庆龄作为中间人来筹集资金,可宋庆龄与宋子文因理念分歧而决裂,最终毛主席的求助信就这样落到了她的手中。 这一封信,没有过多描述红军的困境,仅仅写了几句简洁的话,却在宋庆龄的心中激起了强烈的回应,她深知,五万美元对于当时的红军来说是至关重要的,这笔钱可以挽救红军的生死存亡。 宋庆龄所面临的环境并不容易,此时的上海,国民党特务对她的监视异常严密,任何举动都可能引发危险,尽管如此,宋庆龄毫不犹豫地行动起来。她把自己所有的积蓄、孙中山先生留下的抚恤金,甚至自己心爱的金质奖章,都拿了出来,用以筹集这笔急需的款项。 为了凑足五万美元,她甚至决定将与孙中山共同生活的那处公寓变卖,以确保款项能够尽早送达。 宋庆龄深知,这笔钱不仅仅是数字上的意义,更关乎着革命的命运,她将这笔筹集来的资金打包,标上“医用器材”的标签,通过地下党员潘汉年将其秘密送往延安。 在那个物资匮乏的年代,这五万美元成为了红军生死存亡的关键,毛主席凭借这笔款项,购买了急需的小米和棉衣,为红军提供了宝贵的支援,帮助部队渡过了严寒和粮食短缺的困境。 然而宋庆龄并未将这段历史视为个人的功绩,在1954年,当毛主席再次提出要归还这笔款项时,宋庆龄感到深深的困惑,她并不认为自己做了什么特殊的事情。 她始终认为,革命事业是每个革命者的责任,而她所做的不过是自己应尽的义务,毛主席却坚持要归还款项,强调“共产党从不忘记人民的恩情”,宋庆龄终于理解了这份坚持的意义,毛主席的坚持,不仅仅是为了履行一个简单的承诺,更是对革命精神和党员责任的尊重。 但宋庆龄最终并没有将这笔钱用于个人,而是将其转交用于新的事业,她用这笔钱创办了“中国福利会”,专门资助贫困儿童和发展妇女儿童福利。 宋庆龄的这一决定,源自她一贯的理念,革命不仅仅是为了改变国家的政权,更是为了改善人民的生活,尤其是那些像红军战士一样需要帮助的贫困孩子,她将这笔钱看作是最好的归属,并通过这一举措延续了她毕生关注弱势群体的传统。 无论是在抗战时期,还是在新中国成立后的岁月里,宋庆龄始终坚守着自己对革命事业的承诺,在她的生活中,革命事业始终是最重要的,她为此付出了自己的家庭、个人财富,甚至是自己的精神寄托,她的行为无声地诠释了什么是革命者的责任和担当。 在今天回望历史,宋庆龄的伟大不仅仅体现在她的个人奉献上,更在于她代表了一代革命者的精神,她的高尚品质、无私奉献和坚定信念,成为了无数后来者的榜样。 宋庆龄为国家、为人民、为革命事业所做的一切,早已超越了任何物质的回报,她的精神将永远留存于历史之中,激励着一代又一代人前行。