粟裕拒不执行项英调令,毛主席得知后拍板:粟裕一兵一卒都不能动。

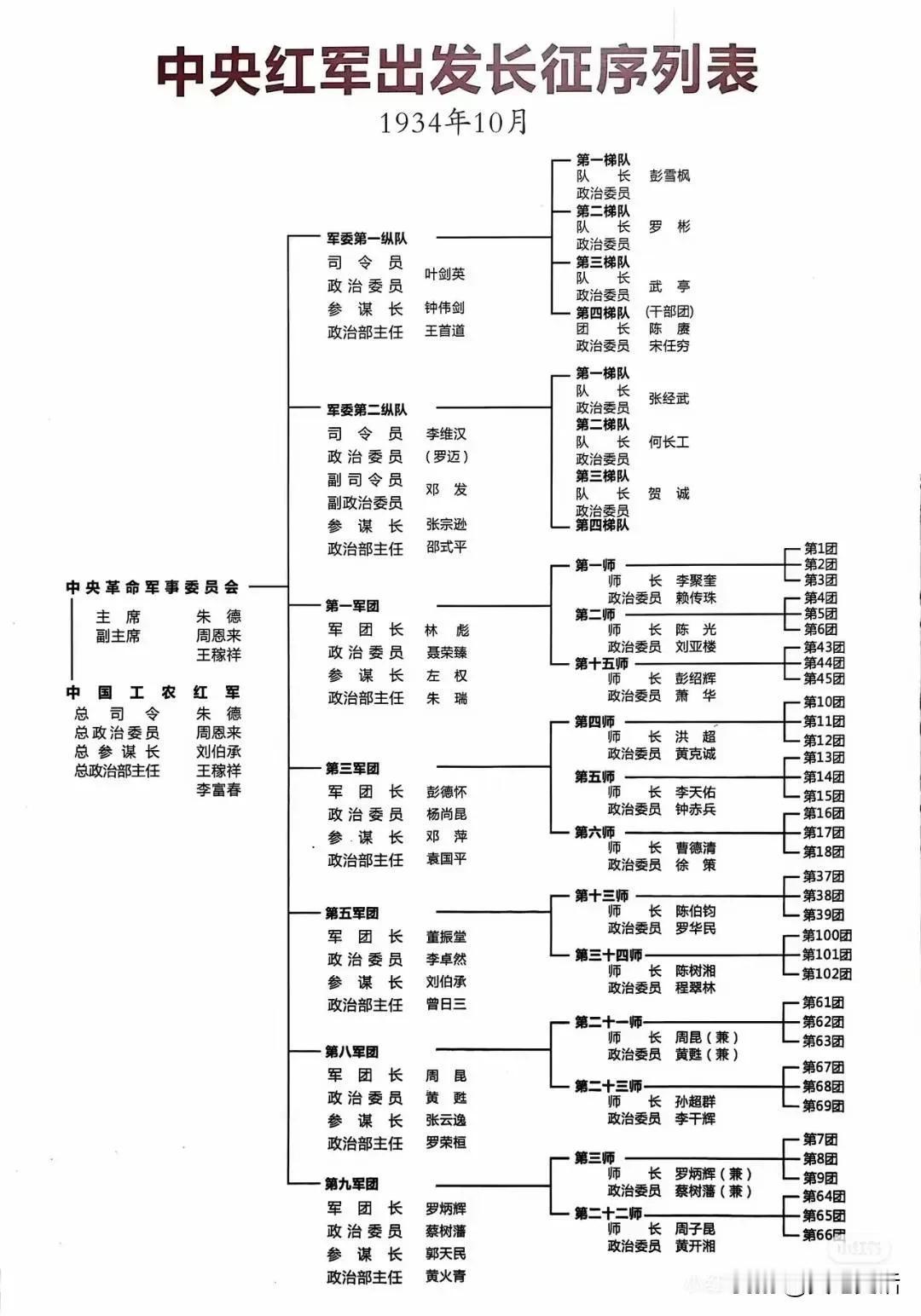

新四军收到国民党的最后通牒,限期北渡长江,此时的皖南根据地已经被国民党八万大军包围,形势异常紧张。

副军长项英面临艰难选择,他不愿放弃经营多年的皖南根据地,决定向中央请求增援,项英的想法很直接,让粟裕率领苏北精锐部队南下,与皖南部队合力突围。

粟裕接到命令后却犹豫了,他刚刚在黄桥战役中击败韩德勤部队,深知江北局势同样复杂,如果按项英要求南下,不仅自己的部队会陷入包围,连苏中根据地也会丢失。

粟裕清楚算过账,即使南下增援,面对国民党八万大军,新四军总兵力依然处于绝对劣势,分兵作战只会让各部分别被歼灭。

粟裕做出了一个大胆决定,拒绝南下,他通过陈毅向中央发电报,详细说明了自己的判断和理由。 这个举动在当时风险很大,毕竟违抗上级命令在军队中是重罪。

毛泽东收到粟裕的电报后,立即召集军委开会讨论,经过一夜的激烈争论,毛泽东支持了粟裕的判断,他给粟裕发回四个字:寸步不移。

这个决定救了粟裕部队,1941年1月,皖南事变爆发,项英率领的九千人只有两千多人突围成功,项英本人也在突围中牺牲,而粟裕的部队则完整保存,成为后来华东野战军的主力。

项英的思路是传统的游击战思维,他认为根据地是革命的基础,不能轻易放弃,这种想法有其合理性,毕竟皖南根据地是新四军用血汗建立起来的,但项英低估了国民党的决心,也高估了自己的实力。

粟裕明白在敌强我弱的情况下,保存有生力量比争夺地盘更重要,地盘丢了可以再夺回来,人没了就什么都没有了,这种“存人失地”的思想在当时很超前。

毛泽东早在1938年就预感到皖南的危险,多次建议项英转移,收到粟裕电报后,他迅速判断出这是国民党的“调虎离山”计策,坚决制止了分兵行动。

粟裕敢于提出不同意见,毛泽东能够听取不同声音,这种决策机制在关键时刻发挥了作用,如果一味强调服从,可能会造成更大损失。

面对复杂局面,需要跳出局部看全局,项英过分关注皖南得失,粟裕和毛泽东却能从整个华中战场的角度思考问题。

革命战争中情况瞬息万变,僵化的思维往往导致失败,“打得赢就打,打不赢就走”不是胆怯,而是智慧。

我们也不能简单地批评项英,他对根据地的坚持体现了早期共产党人的理想主义精神,正是这种精神支撑着无数革命者前赴后继,问题在于如何在理想和现实之间找到平衡。