纽约时报7月25日发文说:“中国发射卫星速度缓慢的一个主要原因是没有可靠、可重复使用的运载火箭。 中国企业仍在使用一次性火箭发射卫星。卫星进入轨道后,火箭部件落回地球或成为太空垃圾。 但马斯克太空探索公司(SpaceX)发射卫星的猎鹰9号运载火箭更耐用,能部分重复使用。这项创新让SpaceX遥遥领先于竞争对手。”

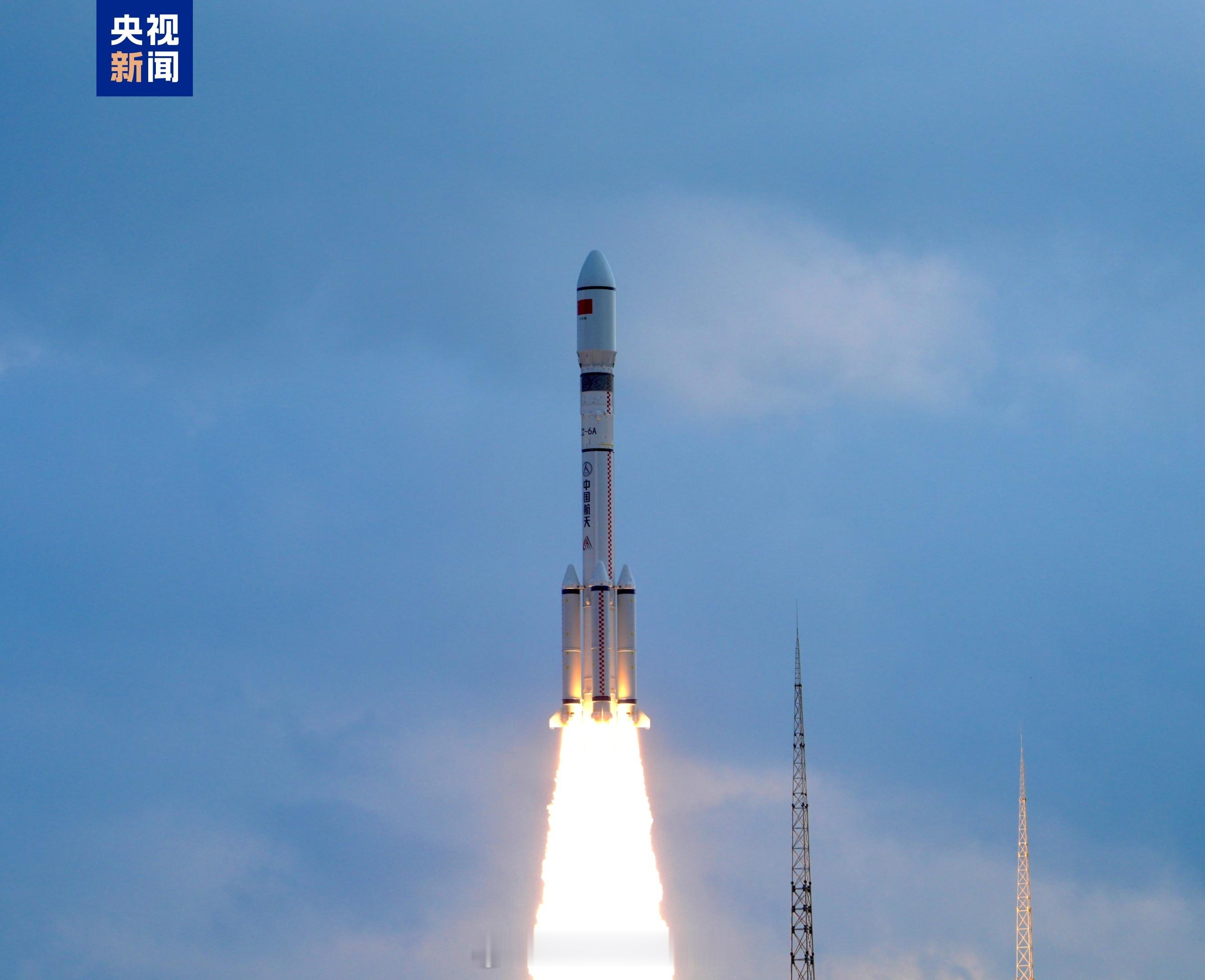

《纽约时报中文网》的这番言论,充斥着偏见与短视,与事实严重不符。早在2023年,马斯克就曾坦言:“中国的太空计划比大多数人意识到的要先进得多。” 要知道中国这54次里,有长征五号B送空间站舱段,有嫦娥六号带月壤回来,还有北斗三号最后一颗组网星,哪次不是技术含量拉满的硬骨头? 反观SpaceX,61次里一大半是星链卫星,堆数量容易,玩高精尖才见真功夫。 再说可重复使用火箭,纽约时报怕是把中国航天当成了“老古董”。2024年长征八号R运载火箭完成垂直回收试验,一子级在海上平台稳稳落地,回收精度控制在3米内,这技术跟猎鹰9号比差哪儿了? 还有民营航天企业蓝箭航天的双曲线二号,2023年就完成10公里垂直起降,发动机重复点火20次没出岔子,人家马斯克看了都发推特说“impressive”。 更别说中国航天科工的“腾云工程”,那可是要搞组合循环发动机的空天飞机,既能水平起飞又能重复使用,这格局比单纯回收火箭一级大多了。 但论起火箭回收的实际效果,SpaceX的猎鹰9号也不是铁板一块。 截至2024年,猎鹰9号一级助推器最多复用15次,但每次回收后检修要花200万美元,比中国长征火箭单次发射的边际成本还高。 而且它的二级火箭至今还是一次性的,每次发射照样扔太空垃圾,怎么到纽约时报嘴里就成了“零垃圾”典范? 中国倒是实在,长征三号甲系列火箭成功率98.5%,比猎鹰9号的97.3%还高,对于发射高价值卫星来说,可靠性比“能回收”更重要——总不能为了省点火箭钱,把几十亿的卫星扔太空里吧? 马斯克2023年说“中国太空计划比大多数人意识到的先进”,这话可不是客套。 北斗三号全球组网,30颗卫星精度到厘米级,比GPS还多了短报文功能,渔民在太平洋上都能发微信。 高分七号卫星拍的地球照片,连马路上的井盖都能看清,这分辨率放十年前想都不敢想。 中国空间站,问天、梦天两个实验舱带了23个科学实验柜,人家SpaceX的星链卫星还在忙着给乌克兰发信号呢,这技术路线的高低立判。 纽约时报只看火箭能不能回收,就像评价厨师只看锅刷得干不干净,不管菜炒得香不香,这偏见也太明显了。 而中国玩航天向来是“闷声干大事”。2019年长征十一号海上发射,2022年可重复使用航天器试验成功,2024年嫦娥七号要带月球车找水,这些进度表排得比SpaceX还密。 民营航天更热闹,星际荣耀的双曲线一号送卫星入轨,蓝箭航天的朱雀三号要搞火箭回收,这些企业成立才五六年,进度比当年SpaceX快多了。 纽约时报怕是没刷到中国航天的“朋友圈”,不然就不会说“没有可靠可重复使用火箭”这种话——毕竟去年长征八号R回收时,直播间几百万网友都看着呢,那着陆精度比猎鹰9号第一次回收稳多了。