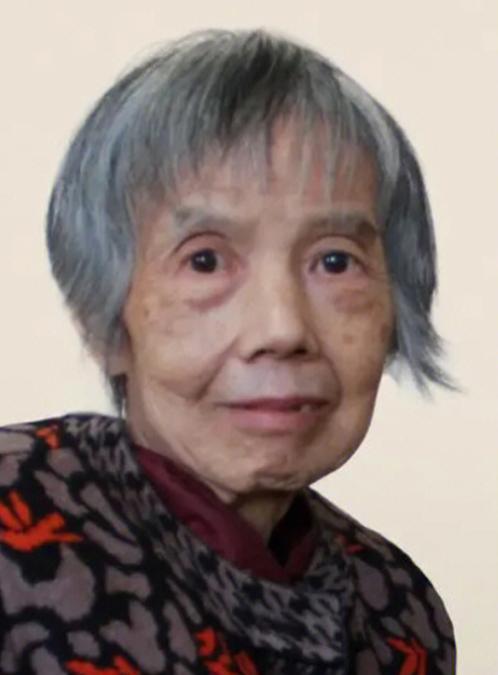

1960年,24岁的黄令仪从华中工学院半导体专业毕业,怀揣着“让中国造出自己的芯片”的梦想,踏进了清华大学的实验室。 那时候,她穿着朴素的灰色工作服,齐耳短发夹在耳后,镜片后的眼睛像探照灯般明亮。 她常对同事说:“咱们得让中国芯跳起来!”那股子干劲,连实验室里嗡嗡作响的老式风扇都仿佛跟着她的节奏转。 80年代初,中国的集成电路产业刚起步,技术落后欧美至少20年。黄令仪带领团队夜以继日,埋头研发“K系列”高性能集成电路。 实验室里,松香焊锡的焦甜味混着乙酸清洁剂的刺鼻气味,成了她每日的“空气清新剂”。她习惯用永生牌钢笔记录数据,笔帽上满是咬痕,那是她熬夜思考时无意识留下的痕迹。 1983年,他们攻克了3微米制程的难关,芯片性能直逼国际水平,团队上下欢呼雀跃,连茶水房的标语“时间就是金钱,效率就是生命”都显得格外振奋。 可就在这节骨眼上,1984年的政策风向变了。国家提出“造不如买”,科研经费被大幅削减,芯片项目首当其冲。 黄令仪至今记得那天的行政办公室,墙上挂着周恩来的题词“向科学进军”,却挡不住桌上传来的冰冷通知:“项目取消,设备封存。” 她据理力争,拍着桌子说:“芯片是国家的命脉,买来的技术永远受制于人!”可回应她的,只有座钟“咔嗒”作响和窗外的蝉鸣。她走出办公室,推开实验室的门,看到熟悉的净化间和焊台,泪水终于决堤。 项目取消后,黄令仪没有认输。她连续三天在实验室整理资料到深夜,手指摩挲着木桌上冰凉的裂缝,像是在和这些设备告别。 为了筹措经费,她甚至抵押了自己的房产,瞒着家人跑遍北京的银行和企业,只为争取一笔启动资金。 同事回忆,她每次开会都以“同志们”开头,挥着手势,语气坚定:“咱们的芯片梦,不能断在这儿!” 1986年,凭借团队的坚持和外部资助,他们的K系列CMOS集成电路终于研发成功,拿下国家科技进步一等奖。 那一刻,黄令仪站在颁奖台上,泪光闪烁,却笑得像个孩子。她说:“这不是终点,是起点。” 2002年8月10日清晨6点,龙芯1号验证成功,实验室因断电点起了蜡烛,芯片的微光在烛影中闪烁,像夜空中的星子。黄令仪和团队拥抱在一起,有人喊:“中国芯,活了!” 1984年,那次痛哭并非黄令仪的终点,而是她逆流而上的起点。她知道,芯片不仅是技术,更是国家的命脉。 2001年,龙芯1号采用0.18微米工艺,终结了中国“无芯”的历史;2015年,龙芯3B1500登上北斗卫星;2018年,龙芯3A3000性能媲美英特尔三代i3,顺利通过国家安全认证。 每一次突破,都是对1984年那场“停摆”的最好回应。 黄令仪晚年回忆起那段岁月,总是感慨:“时代有局限,但理想没有。”2010年,龙芯芯片被用于嫦娥三号,她在指挥大厅捂脸泪流,那是她几十年心血的回响。 2023年4月20日,黄令仪去世前三天,还在病床上批改设计图,永生牌钢笔依然别在她的衣兜里。 1984年的那场泪水,浇灌出了中国芯片的星光。从黄令仪到龙芯团队,他们用行动证明:只要心跳不止,梦想就不会停摆。 今天,龙芯芯片已走进千家万户,北斗导航、超级计算机里都有它的身影。而黄令仪的故事,像一颗火种,点燃了无数年轻人的科技梦。