1937年的一天,云南张县长的家里突然闯来了一位军官,来向女儿张芝求婚。张芝一看惊呆了,这个军官竟然是7年前失踪的叫花子。

张芝是云南某县县长的女儿,家境殷实,父亲掌管地方事务,家中常有文人雅士往来。她自小受母亲教导,知书达理,性情温和。十六岁那年,她常在自家门前见到一个瘦弱的乞丐,蓬头垢面,衣不蔽体。她不忍心,经常从厨房拿些饭菜,悄悄放在门前石阶上。乞丐接过食物,低头道谢,她从不与他多言,只远远看着他吃完,便回屋继续读书或女红。 侯国玺便是那个乞丐,父母早逝,孤身流浪街头,靠乞讨为生。他虽身处困境,却从不偷抢,偶尔在街角捡些破书翻看,眼神里透着不甘。七年前,滇军将领卢汉路过县城,见他虽贫困却有志气,便将他带走,送入昆明一所军校。侯国玺抓住机会,刻苦学习军事知识,操场上挥汗如雨,课堂上埋头笔记,几年后凭优异成绩毕业,获任滇军60军连长。

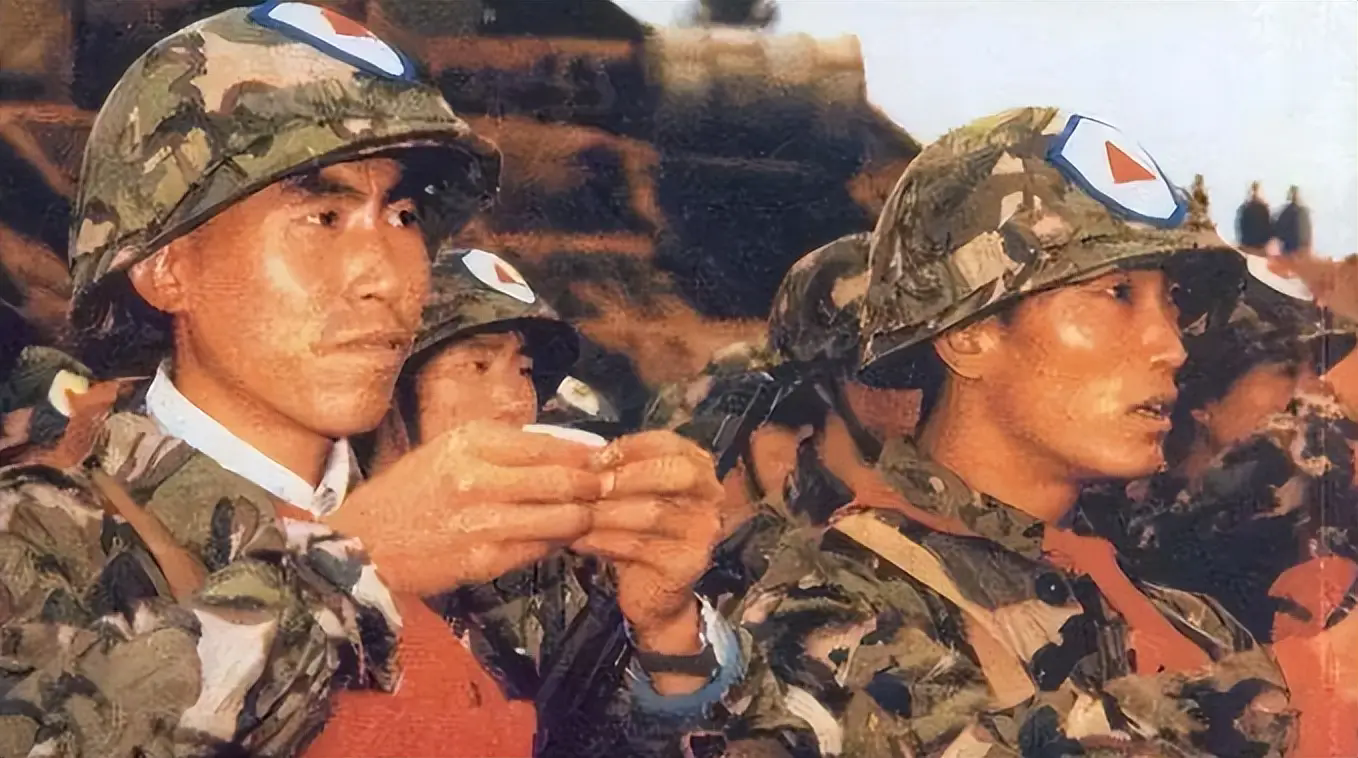

张县长是地方要员,为人正直,治县有方。1937年,抗日战争爆发,他忙于组织民团、筹集物资,忧心国事。他对张芝期望甚高,希望她嫁入安稳之家,远离战乱。他常在书房批阅公文,夜深人静时,站在庭院抬头望天,为国家与女儿的未来叹息。 卢汉是云南军界重量级人物,1937年任60军司令,统领数万兵马。他出身彝族,毕业于云南讲武堂,作战勇猛,深得部下敬重。他资助侯国玺的举动,展现了他识才惜才的一面,也为侯国玺的命运转折埋下伏笔。 1937年秋天的一天,张芝正在家中读书,忽闻大门被推开,仆人匆匆来报,说有位军官求见。她放下书,疑惑地走向庭院。只见一名身着军装的男子站在院中,肩章闪亮,腰佩军刀,气宇轩昂。男子摘下军帽,露出熟悉的面容,张芝手中的书册滑落,砸在青石地上。她愣住了,这人竟是七年前的乞丐侯国玺! 侯国玺单膝跪下,声音低沉,诉说七年前张芝的恩情,坦言自己受卢汉提携,入军校读书,如今已是连长。他取出军功章,放在石桌上,表示要以婚姻报答张芝的善心。张芝眼眶湿润,蹲下捡书,手指微颤,久久无言。

张县长闻声走出书房,见此情景,眉头紧锁。他打量侯国玺,询问其来意。侯国玺起身敬礼,表明求亲之意,承诺以性命护张芝周全。张县长听闻他乞丐出身,犹豫不决,担忧军人生活的凶险。他在院中踱步,沉吟良久。张芝走上前,坚定表示信任侯国玺,恳求父亲成全。侯国玺再次躬身,态度诚恳。张县长见女儿心意已决,叹息一声,点头应允。仆人们在廊下窃窃私语,院中桂花飘落,气氛凝重又温馨。 侯国玺随60军北上抗日,张芝在家坐立难安,决意追随。她报名加入女兵服务团,从昆明出发,辗转至汉口接受训练。她学会包扎伤口、搬运物资,还为士兵唱歌鼓舞士气。一次演出中,粗野的熊长官纠缠她,幸得陇耀路过解围。陇耀得知她为寻未婚夫而来,承诺帮忙打听消息。 训练后,张芝被分到后方医院,每日为伤兵换药,询问侯国玺下落,无人知晓。她心急,登上开往徐州的火车,抵达车辐山站,被卢汉部下安排至60军医务处。她闻侯国玺的团在禹王山几乎全灭,仍不放弃,奔赴前线寻找。战场上硝烟弥漫,她踩着泥泞,喊着他的名字,泪水滑落。

一次,她发现熊长官腿部重伤,倒在血泊中。她咬牙背他回营,汗水湿透衣衫。她的义举传开,师长派人协助寻人,仍无结果。部队撤至运河边,她不肯过河,哭喊着要等。陇耀带来消息,称禹王山已空,她随他折返,翻找尸骸未果,跪地痛哭。归途中,她高烧病倒,幸得老妇用草药救治,次日随队前行。 在武汉帐篷医院,张芝正护理伤员,忽闻一沙哑声音喊腿没了。她冲过去,见侯国玺躺在那,左腿血肉模糊。她泪流满面,紧握他手。医生欲截肢,她不从,闻深山有神医,携老妇一家连夜背他上山。山路崎岖,她搀扶着他,汗水滴落。神医摇头叹惜,她跪求,捧出家中金镯戒指。老人不受,她跪随其后,侯国玺也爬来说宁死不截肢。老人允诺,采药施治。张芝日夜照料,山中宁静。一个月后,侯国玺腿愈,她留下珍物谢恩,与他携手归队,乱世中相依为命。