1955年,中央派人前往朝鲜为毛岸英迁坟,可当大家刚开始挖,就突然跑过来一名妇女挡住了他们吼道:“这是我的儿子,你们要干什么!”

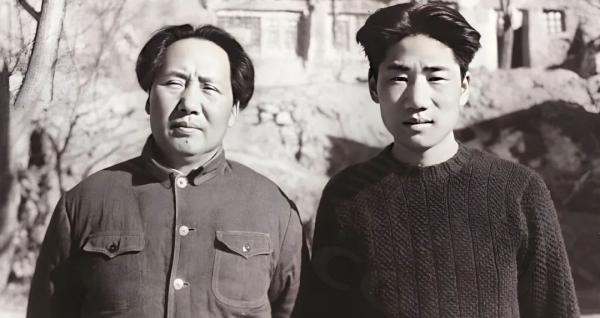

提起毛岸英,大家可能都知道他是毛泽东的长子。1922年,毛岸英出生在湖南长沙,母亲是杨开慧。他小时候日子可不好过,杨开慧1930年被国民党杀害后,他跟弟弟毛岸青颠沛流离。后来,1936年,他被送到苏联读书,学成后1946年回到中国。回国后,他没闲着,先是下乡干农活,后来还参加了土改工作,挺接地气的。 1950年,朝鲜战争爆发,美国把战火烧到了鸭绿江边。中国决定出兵抗美援朝,毛岸英主动请缨上了前线。他当时在志愿军司令部当俄语翻译兼机要秘书,工作挺重要。可惜,1950年11月25日,他在朝鲜平安北道桧仓郡的指挥所被美军飞机炸中,年仅28岁就牺牲了。战后,他的遗体被安葬在朝鲜,当地还建了个志愿军烈士陵园。 毛岸英的牺牲,对毛泽东来说是个沉重打击。但他没让儿子回国安葬,而是选择让他留在朝鲜,跟其他战友埋在一起。这事儿后来还被传为佳话,体现了他不搞特殊化的原则。

朝鲜战争1953年停战后,中国政府开始处理志愿军烈士遗体的事儿。有的运回国内,有的就地安葬。毛岸英作为毛泽东的儿子,他的墓地自然备受关注。1955年,中央决定把他的墓迁到新建的桧仓中国人民志愿军烈士陵园。这地方是专门为志愿军烈士建的,条件更好,也更正式。 那会儿,迁坟不是小事。志愿军首长亲自带队,带着战士们到了朝鲜大榆洞,就是毛岸英最初安葬的地方。按理说,这应该是个顺利的任务,毕竟是国家安排的。可谁也没想到,事情会起波折。 队伍到了墓地,刚开始挖土,事情就变味了。一名朝鲜妇女突然跑过来,情绪特别激动,说这坟里埋的是她的儿子,不让挖。当时战士们都懵了,这咋回事?毛岸英明明是志愿军的烈士,跟这位妇女能有啥关系? 后来了解才知道,这位妇女叫朴金真,是当地人。她跟毛岸英没血缘关系,但她把志愿军战士都当成自己的孩子。朝鲜战争那几年,志愿军帮朝鲜打仗,牺牲了不少人。朴金真亲眼见过这些年轻人的付出,心里特别感激。她常去烈士墓地看看,把这些坟当成自己儿子的来守护。 那天,她听说有人要挖坟,以为自己“儿子”的墓要被破坏,急了眼就跑来拦着。她的举动虽然有点误会,但那份感情是真真切切的。

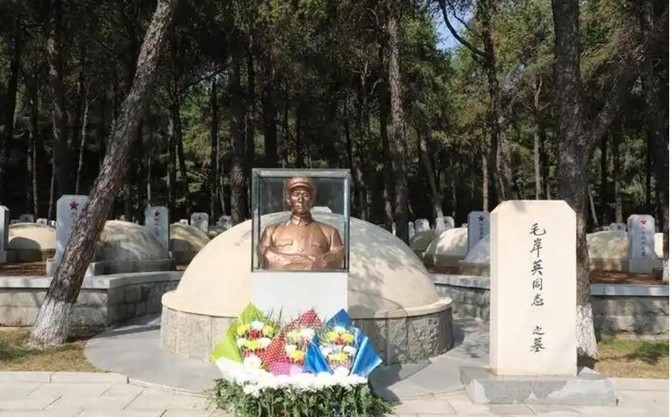

朝鲜战争时,中国志愿军几十万人跨过鸭绿江,跟朝鲜人民一块儿抗击美国侵略者。志愿军打得硬,牺牲也大,十几万战士永远留在了那片土地上。朝鲜老百姓看在眼里,记在心里,把志愿军当亲人一样对待。 朴金真就是其中一员。她家附近就有志愿军驻扎过,战士们帮着修房子、分粮食,印象特别深。毛岸英的墓就在她住的地方附近,她没事就去看看,扫扫灰,摆点花,时间长了,就真觉得自己跟这些烈士有了感情。她拦着迁坟,其实是怕失去这份寄托。 志愿军首长后来跟她解释,说这是毛岸英,是毛泽东的儿子,要迁到更好的地方安葬。她听明白了,才红着眼同意了。经过沟通,朴金真没再拦着,迁坟顺利进行。毛岸英的遗体被迁到了桧仓中国人民志愿军烈士陵园。这地方1954年开始建,1957年完工,占地9万平方米,是朝鲜最大的志愿军烈士陵园。陵园靠着山,周围是松树柏树,挺安静肃穆的。 毛岸英的墓跟其他134名烈士埋在一起,墓碑上刻着他的名字和生卒年月。毛泽东知道后,没要求把儿子运回国,就让他留在朝鲜,跟战友们做伴。 每年清明节或者抗美援朝纪念日,朝鲜当地人都会去陵园悼念,带点花啊、供品啊,挺真诚的。朴金真后来也常去新陵园看看,虽然不说话,但那份感情谁都看得出来。