“给中国100年也造不出来,我们开天价他们也只能乖乖购买!”1993年,由于技术原因,中国花费了3.8亿美元从欧美购买了一台燃气轮机。可是,短短25年后,中国成功打破了欧美长达70年的垄断,成功制造出了燃气轮机的一级静叶。

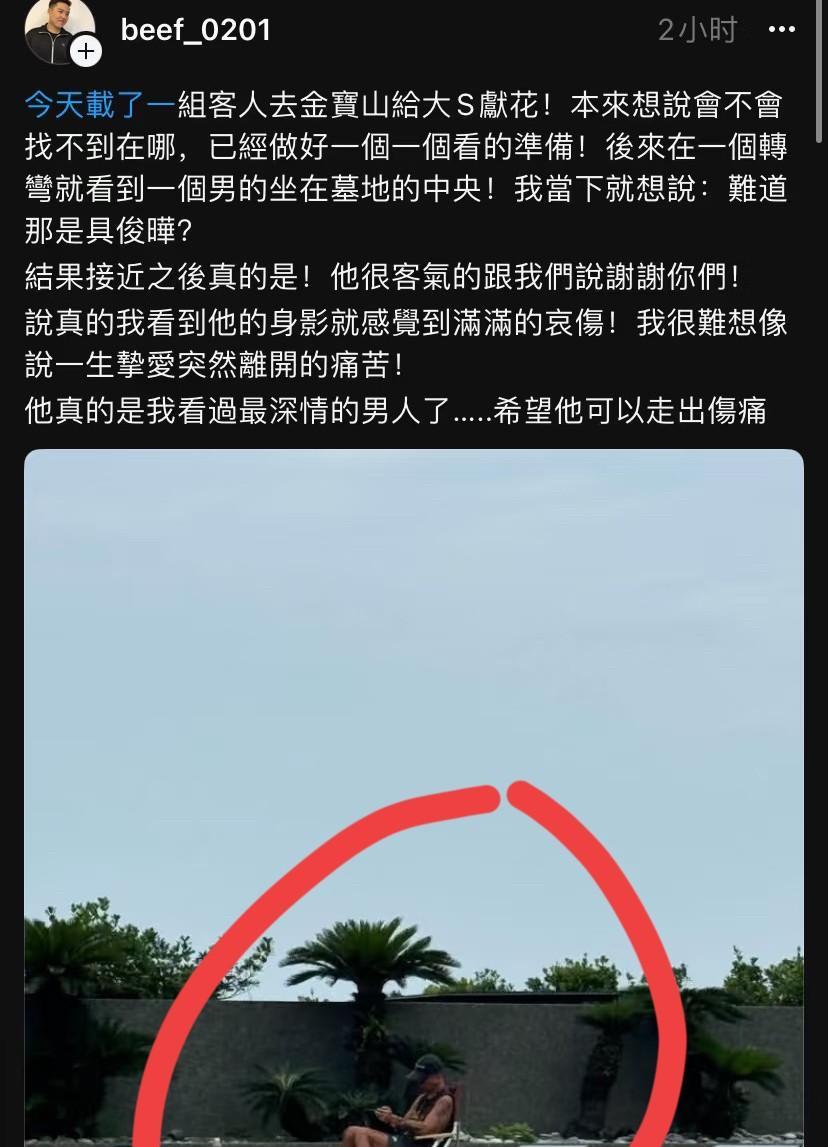

当年欧美那帮人掐着腰说 “给中国 100 年也造不出来”,可他们万万没想到,咱们中国人偏要在这盐碱地里种出花来。1993 年那台花 3.8 亿美元买回来的燃气轮机,拆开一看,最核心的一级静叶就像个精致的艺术品 —— 表面涂着纳米陶瓷涂层,内部藏着 400 多个比头发丝还细的冷却孔,能让 900℃的合金叶片在 1600℃的燃气里 “冰火两重天”。这哪是买机器,分明是把人家的 “技术枷锁” 扛回了家。

那时候的中国啥处境?全国外汇储备才 212 亿美元,3.8 亿美金砸下去,相当于把家底儿掏了个大窟窿。更憋屈的是,欧美只给设备不给技术,每次检修都得请外国专家,光服务费就像流水一样往外淌。最狠的是,人家在合同里写得明明白白:这机器只能发电,要是敢拆了研究,立马断供所有配件。

可中国人骨子里就没有 “认命” 俩字。1998 年,咱们咬着牙跟乌克兰签了 UGT-25000 燃气轮机的技术引进协议,中国船舶 703 所带着西安航空发动机公司、哈尔滨涡轮厂组成 “敢死队”,一头扎进了实验室。那时候没有三维建模软件,工程师们就用铅笔在坐标纸上画叶片曲面;没有五轴联动机床,老师傅们就用手摇铣床慢慢磨。整整 15 年,703 所的技术团队愣是把乌克兰的图纸吃透,2013 年终于造出了国产 UGT-25000,装到 052D 驱逐舰上直接让航速飙到 30 节。

这还不算完,真正的硬仗在后面。燃气轮机的一级静叶是 “皇冠上的明珠”,叶片表面每平方厘米要承受 300 公斤的压力,相当于把 3 辆小汽车摞在指甲盖上。为了攻克这个难关,中国重燃组建了一支平均年龄 34 岁的团队,带头人段方苗带着大伙儿在实验室里泡了 5 年。他们试过 200 多种合金配方,光冷却孔的加工工艺就推翻了 17 次方案。最惊险的一次,试制的叶片在高温测试中突然开裂,飞溅的金属碎片把防护玻璃砸出了蜘蛛网。

2018 年那个夏天,当第一片自主设计的一级静叶在电子显微镜下显露出完美的晶体结构时,整个实验室都沸腾了。这片小小的叶片里藏着中国人的志气 ——400 多个冷却孔的加工误差不超过 0.05 毫米,表面涂层能扛住 10 万次冷热冲击,各项性能指标全面超越欧美同类产品。更绝的是,团队在材料里加了咱们自己研发的稀土元素,让叶片寿命延长了 3 倍。

现在回头看,这场技术突围就像一场接力赛。2013 年中航工业黎明的 R0110 重型燃气轮机完成 168 小时试验,2023 年东方电气的 G50 燃机实现 100% 国产化,2024 年中国华电的 F 级透平动叶成功挂机运行。当年欧美卡脖子的高温合金、单晶铸造、涂层技术,如今都成了咱们手里的 “常规武器”。最解气的是,2025 年中国自主研制的 CGT25 型燃气轮机直接杀进国际市场,在北极圈零下 50℃的环境里连续运转 3000 小时零故障,把那些曾经嘲笑咱们的外国厂商脸都打肿了。

这事儿给咱们提了个醒:技术这东西,跪着要永远拿不到,只有站着拼才能抢过来。当年李嘉诚们以为抱紧西方大腿就能高枕无忧,结果在英国被人家以 “国家安全” 为由没收电信资产,在巴拿马被贝莱德抢走港口股权,活活上演了一出 “人为刀俎我为鱼肉” 的现代寓言。反观咱们搞燃气轮机的这帮人,从引进 UGT-25000 到自主研制 G50,从 R0110 的 “863 计划” 到重型燃气轮机国家专项,一步一个血印子走过来,硬是把欧美 70 年的技术垄断砸了个稀巴烂。

现在再看那片一级静叶,它早就不是个简单的零件了。它是中国高端制造的 “破冰船”,是咱们在科技战场上竖起的一面旗帜。那些曾经不可一世的技术壁垒,在中国人愚公移山的劲头面前,终究会变成历史的尘埃。正如任正非说的:“不在非战略机会点上消耗战略力量。” 当咱们把核心技术攥在手里,那些曾经的 “天价”,终将变成市场里的 “白菜价”。这才是对当年那句 “100 年造不出来” 最有力的回应 —— 中国人用 25 年就走完了别人 70 年的路,剩下的 75 年,咱们要让世界看看什么叫 “中国速度”。

![牛牛:哥,你竟然指导别人打我[哭哭]头哥:不好意思,毕竟人家买了我[捂脸哭]牛](http://image.uczzd.cn/2844681333598637227.jpg?id=0)

![本来想给他打个码的一想到说话这么狂的应该不在乎[点赞]还是给大家鉴赏一下](http://image.uczzd.cn/9028288444801416124.jpg?id=0)

![你看看,你看看,是不是遥遥领先[捂脸哭][捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/5541531981865022564.jpg?id=0)