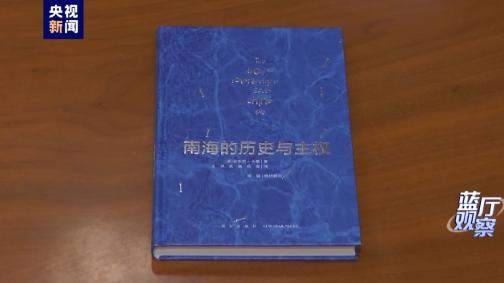

看到这条新闻我都脸红,中国的专家和学者们都干嘛去了?一个英国人,用了10多年时间,搜集了英国,法国等大量的档案,写了这本书,《南海的历史与主权》,用大量的客观历史文献证明,南海是中国的。 在不久前的香格里拉对话会上,一个消息颇为震动,迅速点燃了国际舆论。英国学者安东尼·卡蒂带着他的新书《南海的历史与主权》现身,用西方国家自己的档案,系统性地驳斥了某些国家在南海问题上的主张。这番论述,无异于直接“打脸”了菲律宾当时声称拥有“合法权利”的言论。 这本书的作者——安东尼·卡蒂,一位出生于北爱尔兰的国际法专家,2009年在北京的学术会议上,首次听闻菲律宾在美国怂恿下对南海提出主权声索。作为一个严谨的法学家,又出于对殖民主义历史的本能反感,他决定亲自探寻真相。 于是,卡蒂开启了长达十年的档案挖掘。他跑遍了伦敦、巴黎和华盛顿的档案馆,在故纸堆中一点点拼凑历史的原貌。这个过程极为艰辛,既要和档案馆苛刻的开放时间赛跑,也要啃下海量的多语种文件。 他的发现,首先来自伦敦的英国国家档案馆。一份盖有英国内阁批准章的1874年法律备忘录,清楚写明南沙群岛属于中国,与法国和菲律宾无关。另一份1891年的殖民部档案更直白地记录,南沙群岛每年都有中国渔民到访,“是中国的”。然而,最具讽刺意味的是,时任英国外交大臣竟亲笔批注:“没必要将此观点告知中国。”——英国对此心知肚明,却选择了刻意隐瞒。 二战后,美国则扮演了更复杂的角色。卡蒂找到的档案显示,美国当时判断,无论南沙还是西沙,都不能落入“红色中国”之手。一份1956年副国务卿的备忘录表明,美国明知菲律宾对南沙没有主权依据,却为冷战战略,刻意怂恿其出面“闹事”。时任国务卿杜勒斯甚至指示,即使菲律宾“没想法,也要让它们有想法,而且要采取快速、有效的行动”。 这些来自西方的第一手档案,共同指向一个事实:英、法、美等列强在不同时期,都清楚南海诸岛的主权归属,却出于自身利益,或隐瞒、或试探、或唆使,将国际法玩弄于股掌之间。 2018年,卡蒂的书稿完成。他没有接受任何中方资助,全凭学者的良知和对事实的尊重。这本书的震撼力,恰恰在于它用西方的矛,戳破了西方的盾。长期以来,西方掌握着国际话语权,中国即便有理,声音也常常被过滤或歪曲,2016年的南海仲裁案就是典型。而卡蒂的著作,以第三方外国档案为核心证据,其说服力不言而喻。 不过,卡蒂的成果也带来一个颇为尖锐的问题:我们的声音在哪里? 事实果真如此吗?并非如此。国内学者其实一直在默默耕耘。中山大学的黄瑶教授团队,耗时多年写出67万字的《南海主权与海洋权利法理研究》,从汉代渔民的足迹,一路梳理到1947年国民政府公布南海断续线时各国的反应。华南师范大学90岁高龄的刘南威教授,更是将清代渔民的活动、岛礁命名的细节整理得清清楚楚。 然而,这些研究成果长期面临一种困境:在西方主导的舆论场中,来自中国的论述很容易被贴上“官方宣传”的标签而被漠视。中国学者在国际期刊发声,参与国际法庭辩论,但往往势单力薄,难以扭转根深蒂固的偏见。 同时,中国学者也并未局限于历史考证。在处理现实问题上,他们积极参与“南海行为准则”的磋商,提出了争议由当事国双边谈判、资源与东盟国家共同开发的“双轨思路”。这种务实合作的姿态,与美国激化矛盾的做法形成了鲜明对比,也赢得了不少东盟国家的认可。 说到底,卡蒂的著作像一颗“真相炸弹”,不仅为中国提供了有力的法理武器,更重要的是,它揭示了南海问题背后百年的地缘政治操弄史。它也促使我们反思,如何才能更有效地在国际舞台上传递我们的声音,如何让基于事实的研究冲破话语的壁垒。 未来,南海的和平稳定,需要的不仅是历史与法理的清晰论证,更需要一种超越大国博弈、坚持合作共赢的智慧与格局。 对此,大家怎么看?