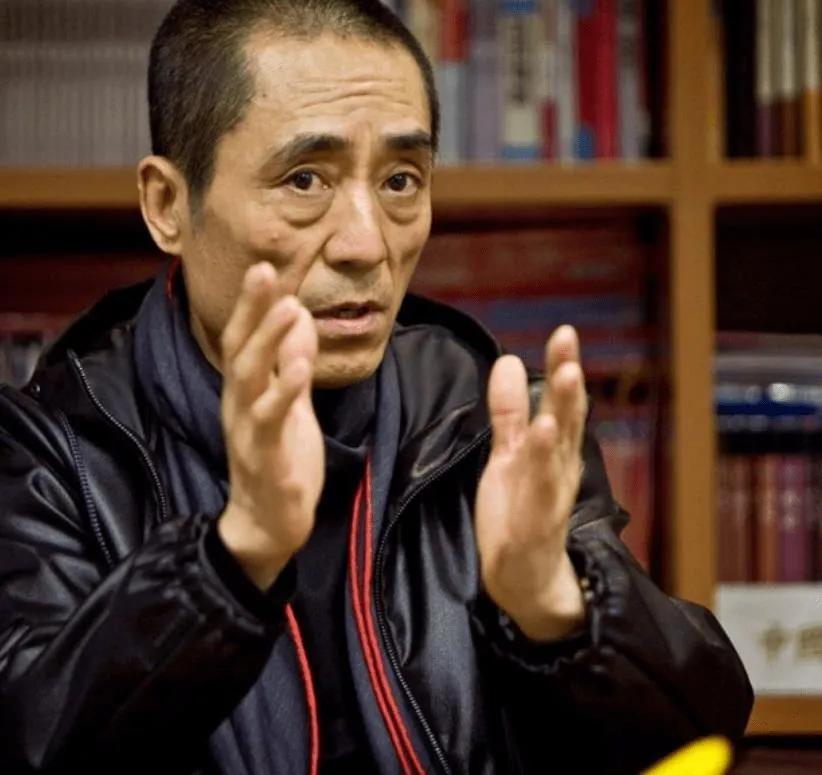

2008年,张艺谋担任奥运开幕式总导演时,有个厂商私下里出一个亿,请他在开幕式中加入广告,没想到张艺谋生气地说:“我是不会为了五斗米折腰的!给五个亿我也不会接,”

2004年,那一年在雅典,奥运会闭幕式的“北京八分钟”成为外界质疑的焦点,原计划中展现中国文化的节目被暴雨搅乱,演员在台上滑倒,道具也被狂风吹得七零八落,节目播出后,国内批评不断,有人甚至建议换掉张艺谋,那次失败成了压在他心头的石头,如果说那是一次失误,那么接下来的开幕式,是一次必须赢的战役。 2005年,北京奥组委开始在海内外华人导演中挑选总导演候选人,张艺谋、陈凯歌、李安等人都在其中,最终,张艺谋脱颖而出,这不仅仅是因为名气,更重要的是他的方案兼具可执行性与艺术张力,他没有沉迷于抽象的文化象征,而是选择用更具体、更能打动人心的方式来呈现中国的故事。 他提出“画卷”的概念,用一条展开的长卷贯穿整个表演,配合汉字、书法、四大发明等元素,展示中国的历史与智慧,他的方案得到了评审团的一致认可,也由此接下了这份重担。 开幕式不是一场普通的文艺演出,而是国家形象的展示窗口,每一个细节背后,都是成百上千次的推敲与修改,在筹备期间,张艺谋带着团队进驻旧仓库改建的创意工厂,那里没有华丽的办公室,也没有舒适的休息区,只有堆满道具的角落和昼夜不灭的灯光,创作会议常常持续到深夜,排练场地经常传来鼓声、号子和机械运作的声音。 “击缶而歌”是其中一个标志性场面,为了复原两千年前古人击缶的声音,音效团队跑遍了陕西、山西、河南等地,查阅古籍、拜访老艺人,甚至在山西侯马找到了残存的战国编磬音色作为参考,最终制作出两百面青铜缶,音效统一,振聋发聩,第一次合练时,在排练厅中,当所有缶声同时响起,有老音乐家当场落泪,因为那种声音穿透时空,仿佛让历史重现。 最难的部分,莫过于“活字印刷”方阵,几百名演员需要在极短时间内完成上万次动作,每个升降模具重达三十斤,误差不能超过几厘米,刚开始排练时,场面一度混乱不堪,队形如蚂蚁爬窝,张艺谋没有放弃,他将训练场变成类似军工厂的精密系统,每块模具都加装激光感应器,指挥系统升级到可以定位每一个人的坐标,经过三个月的训练,方阵终于在一次彩排中准确无误地拼出了“和”字,那一刻,后台传来玻璃杯破碎声,有人看得太激动,手一抖将茶杯摔在地上。 除了技术难题,还有情感难题,2008年5月,汶川地震突如其来,原计划由姚明一人扛旗入场的环节临时更改,因为张艺谋看到了一个叫林浩的孩子在地震中救人的新闻,他坚持要让这个孩子与姚明一同入场,这个请求一开始被认为太过突兀,但张艺谋坚持到底,深夜写报告、协调多方,最终才成行,开幕式那晚,当林浩紧紧握住姚明的手步入鸟巢,全场观众起立致敬,那些从北川中学幸存下来的学生在转播间大声喊出“加油”,声音穿透了地下几十米的导播通道。 而在所有这些努力之外,还有一件鲜为人知的小插曲,开幕式筹备期间,一家企业向张艺谋提出,希望能在表演中植入品牌标识,开价一个亿,那笔钱在2008年堪称天文数字,许多人无法拒绝,但张艺谋没有犹豫,他认为开幕式不是商品展销会,不该混入任何商业气息,他选择了拒绝,那一亿,没出现在任何一个镜头里。 这场表演,最终没有一块广告牌,没有一句商业口号,只有汉字的起源,丝绸的飘逸,黄河的奔流,和火炬缓缓点燃时,全世界屏息的瞬间。 开幕式结束时,张艺谋并没有留在现场接受掌声,他在后台的阴影里短暂地踉跄了一下,然后默默坐上返回的车辆,据说他在车上突然问起:“五十万能买多少套设备?”没人回答,他自己笑了笑,说:“够买半秒钟的烟花吧,” 这不是一句抱怨,而是一种清醒,他明白,这场开幕式不是个人的舞台,而是民族文化与世界对话的通道,他用几十年累积的经验与艺术力,换来一夜的惊艳。 后来他在自传中写到:真正的艺术,不是用来赚钱的工具,而是民族精神的一面镜子,而那一夜,他只是站在镜子前,把它擦得更亮了一点。