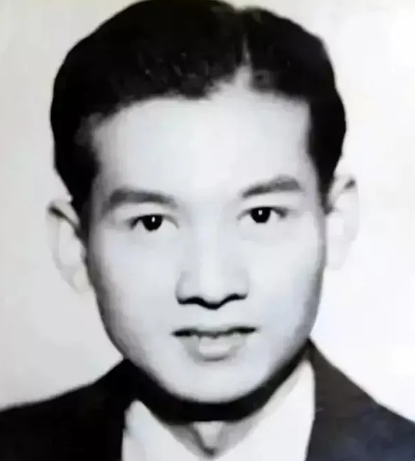

1951年,一位母亲带着儿子在澳门街头乞讨。此时,儿子已经奄奄一息,可是路人却很冷漠,万般无奈下女子举起一个牌子,跪地痛哭:“行行好吧,我是抗日名将的遗孀啊……” 1951年深秋的澳门街头,冷风卷着落叶扫过石板路。 叶亚华抱着气息微弱的儿子缩在骑楼角落,孩子蜡黄的小脸贴着她单薄的衣衫。行人裹紧外套匆匆走过石板路,破碗里的几枚硬币连碗底都盖不满。 叶亚华曾是众人敬重的校长夫人,丈夫是台儿庄战役中殉国的王铭章将军。 1938年春天,王将军率部死守山东滕县四昼夜,子弹打光后抓起大刀扑向日军。 消息传到四川新都老家时,叶亚华正带着学生缝制棉衣送往前线。 将军牺牲后家产变卖殆尽,换来的钱全用来建铭章中学。 那些年她在校门口迎接贫苦学生时,总爱说"将军在天上看着咱们"这样的话来鼓励学生认真学习。 内战的风声越来越紧,1949年冬天叶亚华带着幼子搭上南下的客轮。 香港的摩天楼亮得扎眼,她却和儿子蜷在油麻地货仓改的棚屋里。 交完三个月"阁仔"租金,包袱里只剩半包陈皮。 屋主见她拿不出下月房租,直接将她那件皮袄扔到湿漉漉的马路上,叶亚华只好牵着儿子去了澳门碰运气,到了澳门举目无亲的母子俩彻底陷入绝境。 澳门街头的葡式碎石路磨破了孩子的布鞋,发烧三天后小脸烧得通红,母亲挨家药店敲门求退烧药片,结果被店家当瘟神一样驱赶。 天蒙蒙亮时叶亚华拆了装衣裳的木板箱,用烧火棍在板子上划出歪扭的字。 当她把"抗日将领王铭章遗孀"的牌子举过头顶时,隔壁鱼档老板娘啐了口唾沫:"穿绸缎的太太还用讨饭?"围观的人越聚越多,却没人往破碗里丢钱。 要不是《华侨日报》记者挤进人堆拍下照片,发烧的孩子怕是撑不过那个下午。 那帧母子跪在冷风里的照片在港岛报摊上摆了两天,消息飘到台湾。 有关部门连夜派人过海搜寻,在澳门下环街市后的窝棚里找到饿得脱相的母子。 赴台的轮船票塞进叶亚华手心时,她攥着船票的手抖得像风里落叶一样。 台北新生南路的日式宿舍安顿下来不久,军需处的差事派到叶亚华名下。 她每天把蓝色工装熨得笔挺,在库房清点被服时总要多核三遍数目。 儿子病愈后进了建国中学,书包里总装着母亲准备的饭盒。将军家乡的老人们听说后都说:"老天爷有眼,留了这条根。" 将军留下的血脉后来开枝散叶,他的孙子王志宏在新竹科技园当上工程师。 2017年清明王志宏带着孙辈跨海回乡,把爷爷抗战时期的水壶捐给成都建川博物馆。 三年后他又联络大陆宗亲重修族谱,四川老宅堂屋供着的将军戎装照前,如今燃着海峡两岸共同敬上的香火。最近听说王家在重庆办了个助学金,专门资助抗战老兵后代读书,这倒应了当年叶亚华在铭章中学常说的老话——前人栽树后人乘凉。 信息来源: 台湾《中国时报》:《王铭章将军遗族移居台湾始末》 香港《华侨日报》1951年社会新闻专栏 澳门《大众报》1952年民生纪实报道 台湾"王铭章将军纪念基金会"官网公告 《四川省志·人物志》王铭章条目官方记录