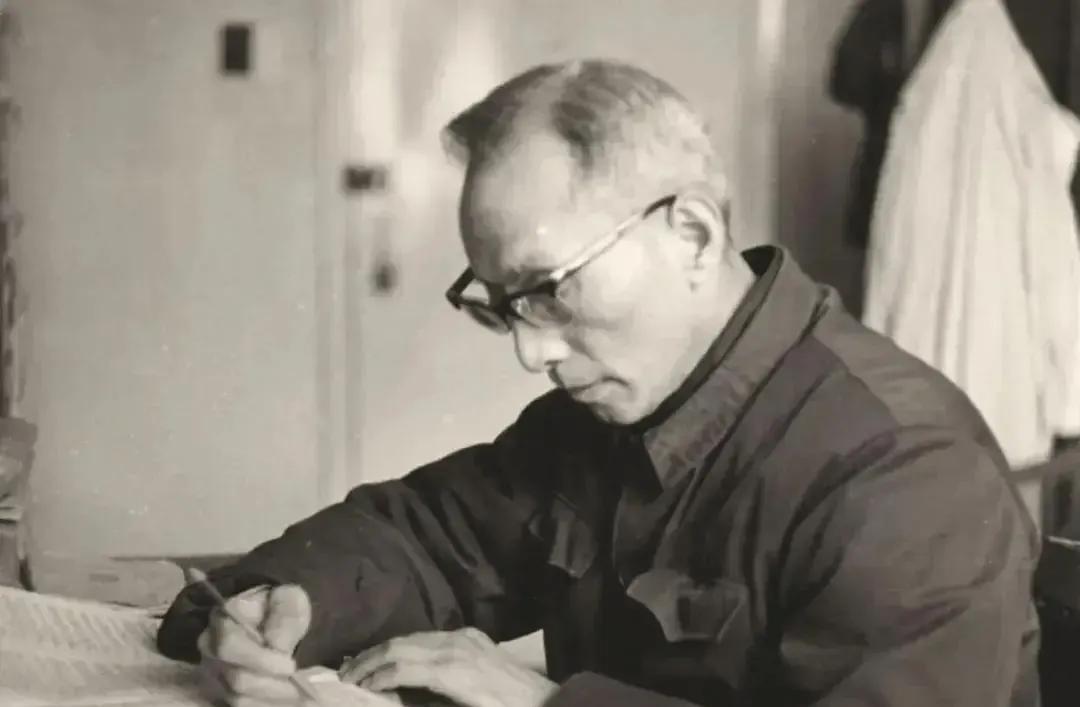

看到乌克兰蝗灾的新闻,突然意识到这种堪比瘟疫和战争的灾害似乎很久没有出现在中国了。 信源:观察者网——乌克兰扎波罗热地区出现蝗灾 2025年7月的乌克兰扎波罗热,就像一个被活体沙尘暴吞噬的样本。遮天蔽日的蝗群席卷而来,居民们紧闭门窗,却挡不住虫子从缝隙钻入,在吊灯和地板上噼啪作响。 窗外,熟悉的地标在虫海中只剩模糊的轮廓。当地官方确认,蝗虫密度普遍达到每平米四五十只,局部甚至超过80只,早已冲破警戒线。 这种景象,对今天的中国人来说,几乎只存在于历史课本和灾难电影里。毕竟,这种曾与瘟疫、战争并列的灾害,已经很久没有在中国上演了。 可历史上,从春秋到清末,这片土地平均三四年就要被蝗虫洗劫一次。远的不说,1942年河南大饥荒,飞蝗一年就啃光了七个县的庄稼,无数人因此踏上逃荒路。 那么,是什么改变了这一切? 新中国成立之初,蝗灾和水旱一样,是悬在头顶的利剑,黄淮地区尤其严重。尽管各级政府动员人力扑打,但面对几千年的痼疾,收效甚微。 转机出现在1951年,一位名叫马世骏的学者中断了在美国的博士学业,响应祖国召唤,回国领下了根治蝗灾的“军令状”。 1952年春天,马世骏派助手直插洪泽湖畔的重灾区,在一间紧挨牛棚的茅草房里扎下根。他们忍着粪臭和蚊蝇,日夜记录蝗虫的一举一动,以及温度、湿度等各项数据。 这种扎进泥土里的研究,最终撬开了问题的突破口。 团队发现了一个关键规律:蝗虫的繁殖与水旱交替息息相关。湖滩裸露面积越大,蝗虫的“产房”就越多;反之,产卵地被水淹没时间越长,蝗卵就死得越多。 这个发现直指要害——治蝗必须先治水。基于此,一方面,结合国家对黄河、淮河的大规模水利工程,通过调控水位淹没产卵地; 另一方面,改造农业生态,把蝗虫爱吃的禾本科植物换成棉花等作物,再配合深翻土地,从根本上端掉蝗虫的饭碗和温床。 这套组合拳打下来,效果立竿见影。到1977年,中国几乎成了全球唯一的蝗虫低风险区,正式宣告“飞蝗蔽日”的时代一去不返。 回过头再看乌克兰的困境,就清晰多了。这场灾难是环境与战争“致命耦合”的产物。 卡霍夫卡水库决堤后,退水留下的广袤滩涂,其土壤湿度和裸露地表,恰好是蝗虫最完美的“产科病房”。随后的高温干旱,又刺激了蝗虫从散居型向群居型的转变。 更要命的是,持续的战争瘫痪了乌克兰的应对系统。扎波罗热地处前线,灭蝗飞机连所需数量的三分之一都凑不齐,空域还处处受限。 地面车队因道路损毁和军事管制寸步难行,农药供应链也因黑海航运受阻而断裂。蝗群因此获得了近20天的黄金扩散期,等到第一批防治队伍抵达,灾情早已失控。 乌克兰的严重蝗灾,再次凸显了蝗虫防治工作的重要性与紧迫性。与此同时,我国在蝗虫防治领域不断取得新突破。 在生物防治技术方面,我国科学家成功开发了新型高效绿僵菌菌株。绿僵菌能够穿透蝗虫体壁并致其死亡,且可在蝗群中传播,起到广泛持久的防治作用 我国还成功破译了蝗虫群聚信息素4 - 乙烯基苯甲醚的生物合成与释放过程。基于这一发现,可以开发与4VA结构相似的竞争性化合物,干扰蝗虫的群聚行为。 此外,通过释放基因编辑的蝗虫,逐步稀释自然种群中有聚群能力的个体比例,从根本上减少蝗虫灾害的发生。 在监测预警方面,我国建立了完善的蝗虫监测预警体系,利用昆虫雷达、地理信息系统、全球定位系统等现代信息技术,实现了对蝗虫种群动态变化的实时监测。 我国在蝗虫防治领域取得的这些进步和新发现,不仅提升了防治效率,还减少了对化学农药的依赖,实现了生态治理与可持续发展的有机结合。 古人造出“蝗”字,一个“虫”一个“皇”,大概是对其破坏力最朴素的敬畏。而中国科学家用两代人的智慧,几乎让这位“虫皇”退位。