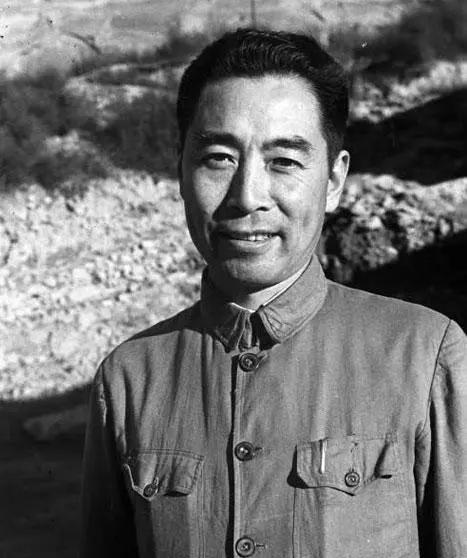

我军顶级的军事天才只有一人,他打的仗,即使别人复盘也打不出来,新中国成立的过程中,打了无数场战役,开国元帅十人,开国上将,中将更是数不胜数,但是我军最为顶级的军事天才,只有一人,他指挥的仗,就是让别人来当事后诸葛亮,对照着来做复盘,基本上也没有几个人可以打出来,这个人,就是伟大的毛主席。 1935年初,红军刚刚经历了湘江之战的惨烈失败,从八万多人锐减到三万左右,队伍疲惫,士气低落,前途未卜,当时的国民党军已经集结了四十多万人,布下了重重包围网,试图将这支红军彻底消灭,而毛主席,就是在这样的背景下,指挥了中国革命史上最惊心动魄的一场战役——四渡赤水。 这不是一场正面硬拼的战斗,也不是依靠兵力和装备的较量,红军在兵力、武器、补给等方面都处于绝对劣势,面对敌我悬殊的态势,毛主席却没有选择固守、防守、或仓促突围,而是果断打破原定的北渡长江计划,调转方向,做出看似不可思议的决定:东进,再渡赤水河,这是第一渡赤水的开始,也拉开了整个战役的序幕。 第一次渡赤水,红军悄然从土城一带穿越赤水河,轻装简行,避开了敌军的主力,这个行动本身并没有发生大规模战斗,却极大地打乱了国民党的部署,敌军原本预测红军会北上,于是大批部队向长江沿线集结,结果红军却突然回到贵州,敌人摸不清头绪,调兵方向错乱,节奏被打乱。 毛主席并没有就此止步,而是继续观察敌军动向,当他发现贵州北部防守空虚,便迅速组织第二次渡赤水,这一回,红军反向杀回桐梓、娄山关一带,展开了遵义战役,这是一场实打实的胜仗,红军几天之内连克多个战略要地,击溃敌军一个师,缴获大量物资和弹药,这是长征以来红军第一次在战斗中取得显著胜利,极大提升了队伍士气。 遵义战役结束后,毛主席没有留恋战果,而是继续沿着自己设定的战术节奏推进,敌军此时已经慌了神,纷纷调兵增援遵义方向,企图合围红军,但毛主席又一次出人意料地改变方向,命令红军发动第三次渡赤水,这一次,红军假意向川南推进,制造出主力准备西进的假象,吸引国民党调动主力部队前往贵阳、昆明一带。 就在敌军纷纷南调时,红军主力部队迅速转向,第四次渡赤水,重新回到赤水河以东,这一系列动作,几乎在敌人反应过来之前完成,等到他们意识到红军又折返时,部署早已被打乱,毛主席借这个机会,带领红军快速北上,最终成功抢渡金沙江,彻底摆脱了国民党的重围。 四渡赤水的整个过程,并没有一场决定性的大会战,也没有惊天动地的正面对抗,但正是这种灵活、高效、极具欺骗性的机动作战,让红军在力量极度悬殊的情况下,成功完成战略转移,敌军在整个过程中始终处于被牵着鼻子走的状态,根本无法预测红军的下一步动向。 这场战役的难度到底有多大?后来国内外多所军事学院尝试复盘这场战役,甚至动用了高性能计算机模拟,结果显示如果照当时的局势和兵力比例推演,红军的胜率只有7.3%,也就是说,这几乎是一场不可能赢的战争,但毛主席却在这场极端不利的局势下,做出了唯一一条可以活下来的路线。 而这一切的成功并非偶然,毛主席虽然不是军事学院出身,但他善于学习和思考,特别擅长从失败中总结经验,他曾亲历红军在湘江的惨痛教训,也曾目睹战友在错误决策中牺牲,他深知不能再照搬传统的军事指挥方式,四渡赤水的每一步决策,都是在深度分析敌我态势、准确判断敌人心理、结合地形与群众条件的基础上做出的。 更重要的是,他不只是为了眼前的一场胜仗,而是从全局考虑整个红军走向,他知道这三万红军如果被围歼,中国革命将面临灭顶之灾,所以他的每一个部署都围绕“保存有生力量”展开,不贪图一城一地,不追求打光敌人,而是以巧妙的调兵、灵动的转向来牵制敌军、制造空隙,然后迅速突围。 敌人多次被毛主席的决策搞得晕头转向,有的以为红军要向西,有的以为红军要打贵阳,有的甚至以为红军已经被困死在贵州山区,但事实是,红军一直在掌控主动权,每一次渡河、每一次转向,都是有目的的战术安排,敌人根据旧经验做出判断,而毛主席却一直在打破常规。 长征路上,红军穿越的很多地带都是人迹罕至的深山、江河交错的险地,但每一次大转移都能顺利完成,也离不开当地群众的支持,很多时候,是村里的船工划着木船连夜帮助红军渡江,是老百姓用自己的粮食接济红军,是熟悉地形的向导带领队伍绕过敌军封锁,这种人民群众的力量,正是毛主席始终强调和信任的力量。

惜缘

没有毛主席,哪有新中国[点赞][点赞][点赞]