1951年,志愿军战士潘天炎因为生理需要去附近的草丛解决,回来后却意外发现阵地上空无一人,这时美军展开冲锋,在这个寒冷的朝鲜战场,19岁的潘天炎创造了一段战争传奇。

1951年朝鲜战场的鼎盖山阵地上,原本严阵以待的机枪班阵地空无一人。

19岁的潘天炎茫然地站在战壕里,四周静得出奇,只有远处的风声呼啸。

他不过是去阵地后方的草丛解决内急问题,回来时却发现朝夕相处的战友们消失了踪影。

就在迷惑之际,山下传来密集的脚步声。

大批美军士兵正呈战斗队形向山头发起冲锋,黑压压的人头表明兵力至少有上百人。

潘天炎心底一沉,意识到队伍是在紧急转移中遗漏了他这个短暂离开的人。

这位年轻士兵的成长轨迹充满坎坷。

十岁时父母相继离世,他与两个年幼的妹妹在湖北枝江农村相依为命,靠着邻里时断时续的接济勉强活了下来。

1949年家乡解放成为他命运的转折点,这个无依无靠的少年毫不犹豫报名参军,被分配到机枪班担任副射手。

背负沉重的弹药和机枪备件、时刻紧跟主射手转移的经历,成为他入朝作战前最重要的军事训练。

汉江防御战进入关键阶段时,潘天炎所在的机枪班奉命扼守鼎盖山阵地。

此处山势陡峭,是整条防御线上至关重要的支撑点。

战斗前夕的紧张气氛笼罩着山头。

谁也没想到,这个身世坎坷的青年会在毫不知情的情况下陷入绝境。

看着山下涌来的敌军士兵,他本能地摸向随身装备。

一支半自动卡宾枪、单颗手榴弹以及零星散装子弹,这便是他面对整支进攻部队的全部家当。

美军推进至半山腰时,潘天炎卡宾枪的短促射击声突然响起。

突如其来的单点射击让美军误判遭遇埋伏,第一轮攻势出现混乱。

但训练有素的敌人迅速调整策略,依靠兵力优势展开多路包抄进攻。

孤身奋战的士兵利用深浅不一的战壕快速移动,用有限的子弹制造多点反击的假象。

从晨曦初露到暮色四合,单枪匹马的士兵在零下十几度的严寒中穿梭阻击。

饥饿、疲惫与持续的精神紧绷丝毫未动摇他的意志。

在美军九次冲锋的间歇,他争分夺秒在战壕间转移射击位置。

数小时后,当增援部队踏着夜色赶到鼎盖山主峰时,眼前景象令人震撼。

阵地前沿横陈着二十余具美军士兵遗体,雪地上满是斑驳的褐色弹痕与血迹,而浑身结着冰碴的潘天炎仍保持着瞄准姿势坚守在散兵坑里。

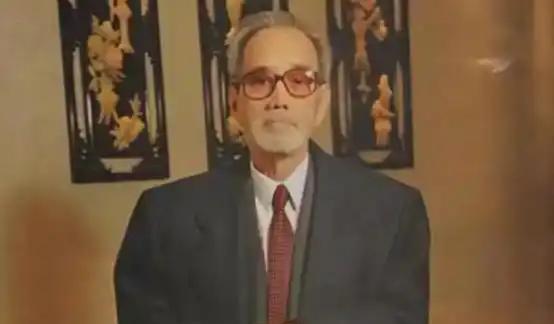

1953年朝鲜停战协定签订后,潘天炎随胜利之师归国。

同年冬季的一个特殊时刻,在北京中南海简朴的会客厅里,这位曾被遗漏在战场上的士兵受到国家领导人接见。

毛泽东主席紧握他冻伤初愈的手称许道:“年轻战士在极端条件下展现的顽强精神,是全体志愿军官兵的缩影。”

1957年,因战伤引发的慢性疾病,潘天炎以战斗英雄身份退出现役回到湖北枝江。

面对军功带来的荣耀,他却做出了令人意外的选择。

当地方领导征询工作意向时,他只提出简单要求:“服从组织分配。”

于是这位战场上的传奇人物换上便装,成为县粮食局最基层的保管员。

数年后晋升为粮管所主任时,同事们才知道这个清瘦的中年人抽屉里锁着几枚军功章。

每当有人提起鼎盖山那场战斗,他总是摆手走开:“每个在朝鲜战场上的战士,都只是做了该做的事。”

三十余载粮仓工作中,潘天炎精确如作战地图般的粮食堆垛管理方案成为行业范例,他创造的仓位四角测温法至今仍在基层粮站应用。

1990年代粮食体制改革初期,他带病主持完成的旧粮仓改造项目为国家节省建设资金上百万元。

无论是擦拭机枪还是核对粮仓账簿,他双手始终保持着军人的稳健。

当年轻记者追问孤军作战的感想,他摸着旧军装上的补丁轻声道:“守山头和守粮仓,都要靠责任心。”