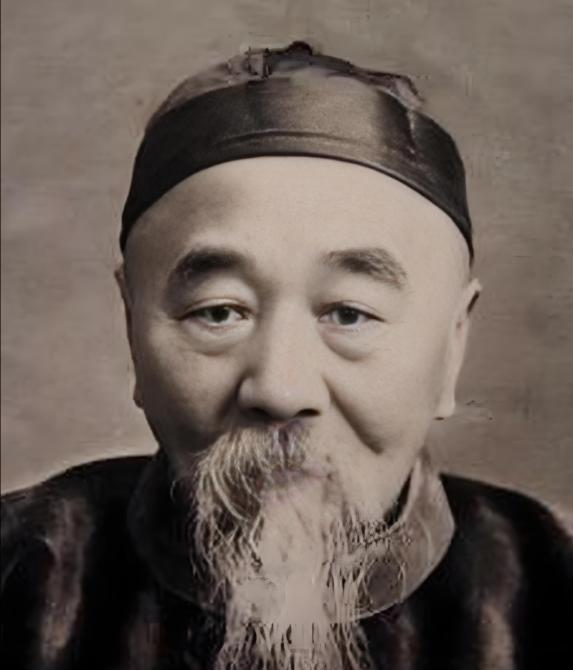

李鸿章的大哥李瀚章,是个大贪官,一生收受贿赂无数,他搞贪腐有一个特点,绝不让送钱的人吃亏,因而在官场获得了“取之有道”的美誉,一生无人检举告发 要弄明白这事儿,得先看看李瀚章在官场的路子有多野。 他比李鸿章早几年入仕,靠着曾国藩的提携和弟弟的光环,一路从知县爬到湖广总督,手里攥着漕运、盐务这些最肥的差事。 晚清官场本就浑浊,可李瀚章硬是把贪腐做成了“生意”,还做出了名声。 那会儿官场有个潜规则,送礼办事天经地义,但像李瀚章这样明码标价还包售后的,确实少见。 商人想包揽漕运,送了银子,他就真能帮着疏通关卡,让粮船顺顺当当通过;地方官想升官,递了厚礼,他转头就给朝廷写奏折夸对方“政绩卓著”。 有次湖北盐商送了他一座宅院,他当场拍板把盐税起征点调低两成,让盐商半年就赚回了本钱。 送钱的人得了实惠,自然不会到处嚷嚷,反而觉得这钱花得值。 更绝的是他的“分寸感”。 他从不动赈灾款、军饷这些碰了会掉脑袋的钱,专挑那些“可收可不收”的灰色收入下手。 比如地方官进京述职给他的“孝敬”,商人逢年过节送的“节礼”,这些钱在当时官场不算明文禁止,就算有人想参他,也抓不到实锤。 他还特会做人情,收了甲的钱帮乙办事,收了乙的礼帮甲铺路,把官场关系网织得密不透风,同僚们就算知道他贪,也得卖他个面子——毕竟谁还没求他办过事呢? 李瀚章能这么安稳,跟他的“业务能力”也有关系。 他不像有些贪官光拿钱不干活,治理漕运时,他真能堵住漏洞,让粮食按时运到京城;督办厘金局,他能把税收上来,还不让商户怨声载道。 曾国藩曾说他“能聚财亦能办事”,这话虽带褒义,却也点出了关键——晚清那会儿,能办实事的官员本就少,只要他能完成朝廷的任务,贪点钱在上面眼里似乎不算大问题。 有人说他是“官场老油条”,把贪腐玩成了艺术。 他收礼从不让人直接送银子,要么是“字画”“古董”,转头就让管家估个高价折现;要么是商人“自愿”捐钱修桥,修桥的钱他扣下三成,剩下的真能把桥修好。 老百姓骂归骂,但桥确实通了,漕运确实快了,这些实实在在的好处,让他的骂名没那么刺耳。 可这“取之有道”说到底还是贪腐。 他任湖广总督时,每年光是盐务“孝敬”就有十几万两白银,相当于当时一个中等县全年的赋税。 这些钱没进国库,全流进了他的腰包。 更讽刺的是,他还常对下属说“为官要清廉”,转头就把人家送的礼收进后宅。 这种虚伪的“规矩”,不过是给贪腐披上了遮羞布。 李瀚章能善终,本质上是晚清官场的悲哀。 那会儿朝廷腐败成风,从上到下都在捞钱,只要不闹出事,没人真管你贪多少。 他的“取之有道”,不过是在腐朽的制度里找到了一条最安全的捞钱路——既不得罪送礼的,又不得罪上面,还能落下个“会办事”的名声。 这种现象哪是他一个人的问题?是整个官场烂到根里的写照。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。