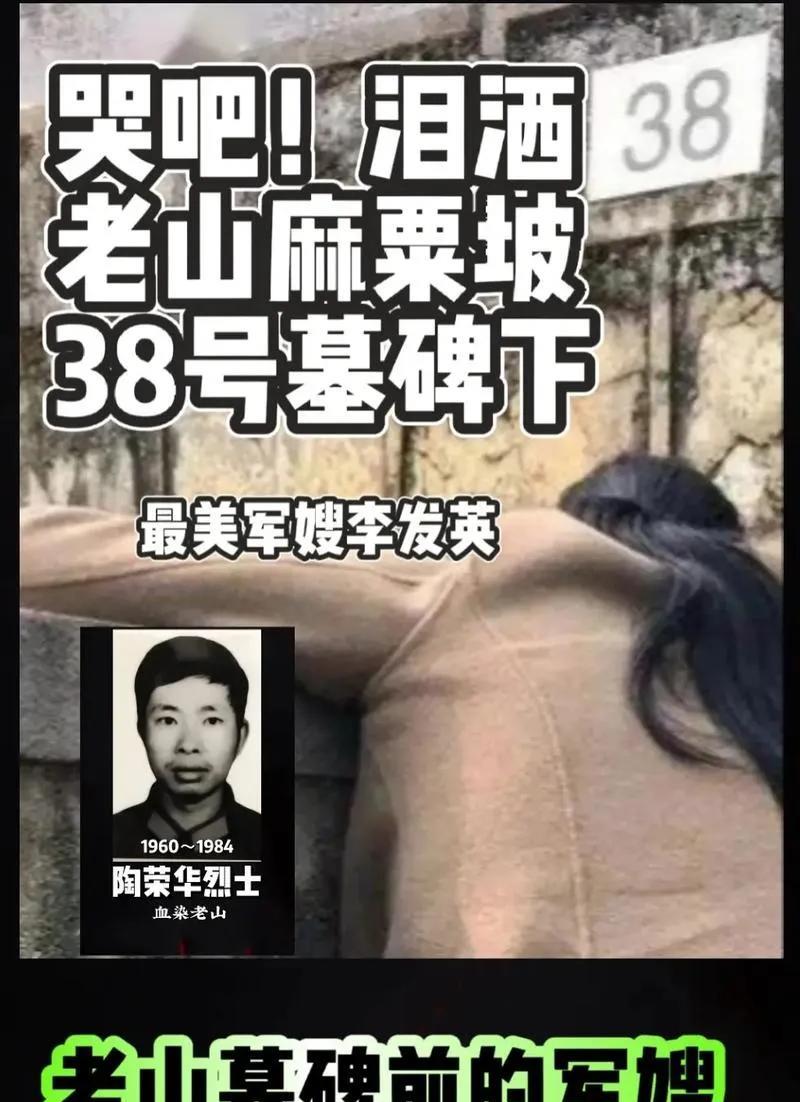

荣华,我和儿子来看你了,你睁开眼看看!” 35年等待,烈士遗孀这一哭,看哭了所有人 1984年,老山前线,新婚仅20天的陶荣华为国捐躯,妻子生下儿子且拒绝再嫁。 35年后,摸着丈夫的墓碑,李发英大哭道:“荣华,我和儿子来看你了,你睁开眼看看……” 陶荣华和李发英是云南文山州同乡,1983年底经人介绍认识。 那时陶荣华在部队服役,回家探亲时见了第一面,小伙子军装笔挺,说话腼腆却透着股正气,李发英心里悄悄落了意。 次年开春办了婚事,红窗花刚贴满窗户,部队的紧急归队通知就到了——老山前线战事吃紧,所有休假官兵即刻返岗。 临走前夜,陶荣华把自己攒的津贴塞给李发英,反复念叨:“等我凯旋,咱就盖间新房,好好过日子。” 他哪里知道,这成了夫妻俩最后的温存。 1984年4月,老山主攻战打响,陶荣华所在的连队负责穿插任务。 战斗中他带头炸毁敌火力点,不幸被流弹击中,牺牲时刚满23岁。 消息传到村里,李发英正靠着门框绣嫁衣上的收尾花纹,听到“牺牲”两个字,手里的绣花针“啪”地掉在地上,人瞬间没了力气。 半个月后,部队派人送来抚恤金和烈士证明,村干部劝她:“发英啊,你才21岁,带着肚子里的孩子太难了,找个好人家嫁了吧。” 她却把抚恤金一分没动存了起来,只留了张陶荣华穿军装的一寸照片:“他为国家没了,我得给他留个后,这是念想。” 怀孕的日子格外难。 那时农村缺医少药,李发英孕吐严重,吃啥吐啥,瘦得脱了形。 邻居大婶送来自家种的南瓜,让她煮着吃,她总说:“婶,您留着吧,我没事。” 夜里腿抽筋疼得睡不着,她就摸着肚子跟孩子说话:“宝宝,你爹是英雄,咱娘俩得好好的,等他回来夸咱。” 当年冬天,儿子陶军出生了,接生婆说孩子生下来时哭声特别响,像是在喊爹。 李发英抱着襁褓里的小家伙,眼泪掉在孩子脸上:“军军,这是你爹给你起的名,他说生了儿子就叫军军,盼着你长大也有骨气。” 陶军记事起,家里最显眼的地方总摆着那张军装照片。 别的孩子放学有爹接,他只能跟着娘下地干活。 7岁那年,他问:“娘,我爹去哪了?”李发英把他拉到照片前,指着陶荣华的笑脸:“你爹在山上站岗呢,保护咱们全村人不受欺负。” 有次学校组织看战斗电影,看到战士冲锋的画面,陶军突然哭着跑回家:“娘,我爹是不是也这样打仗? 他疼不疼?”李发英抱着儿子,背过身抹眼泪:“你爹不疼,他知道咱娘俩等着他,心里甜着呢。” 为了供陶军读书,李发英农忙种玉米、稻谷,农闲就去镇上砖厂搬砖。 别人搬十块砖歇口气,她咬着牙搬二十块,就为多挣两毛钱。 手上磨出的茧子一层叠一层,冬天裂开口子,渗着血珠,她就用布条缠上继续干。 陶军心疼娘,放学就去砖厂帮忙推车,李发英却把他赶回去:“读书才是正经事,你爹在天上看着呢,不能让他失望。” 陶军争气,考上县里重点高中,又考上了军校,毕业后果真成了军人,像他爹一样穿起了军装。 2019年清明,陶军特意请了假,陪娘去麻栗坡烈士陵园。 35年过去,李发英头发已经花白,走到陶荣华墓碑前,她颤抖着抚摸碑上的名字,就像摸着当年他军装的纽扣。 “荣华,你看军军长大了,也成了军人,跟你一样精神。” 她从布包里拿出陶军的军功章,轻轻放在碑前,“你说要盖新房,军军在县城买了房,能住下咱娘俩了。 你睁开眼看看啊……”哭声混着山风,吹得周围松柏沙沙响。 有人说李发英傻,守着一辈子苦日子不值。 可她心里清楚,这份坚守不是傻,是对英雄的敬重,是对承诺的兑现。 老山前线有太多像陶荣华这样的烈士,他们用生命护家国安宁;也有太多像李发英这样的家属,用一生的等待和坚韧,让英雄的精神代代相传。 一个英雄的牺牲从来不是终点,那些爱他、念他的人,会带着他的信念继续走下去。 这样的等待,苦吗?当然苦。 可这份苦里藏着的,是最厚重的家国情怀,是最动人的人间真情。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论