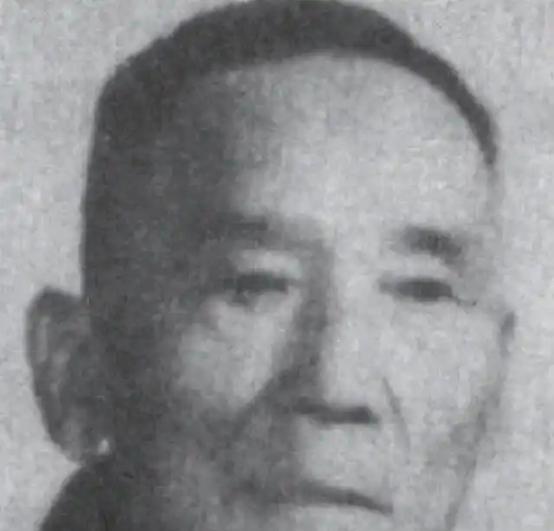

1984年,开国少将钟伟病重,黄克诚去医院看望他,问:“农村老家还有些什么亲人?”钟伟听后,说:“我儿子,3个孙子、2个孙女都在农村生活!” 1945年,钟伟将军带着新四军三师十旅的弟兄们刚进东北,就赶上了硬仗。 国民党军靠着美国撑腰,把山海关占了,一路往沈阳推进,咱们的队伍只能往北边撤。 就在这节骨眼上,钟伟在阜新和新民之间瞅见国民党十三军的一个营在晃悠,他当即拍板:“咬上去!”这一仗把敌人全灭了。 虽说就消灭一个营,可在那时候,能在国民党军的攻势里捞到这么个胜仗,相当鼓舞士气。 转过年来三月,苏军从四平撤了,钟伟带着十旅一口气拿下四平,把汉奸“铁石”部队三千多人收拾得服服帖帖,光缴获的枪炮就堆成了小山。 这时候的他,已经显露出带兵的狠劲,发现机会就绝不撒手,打起来就往死里打。 后来部队改编,他成了二纵五师师长,到1948年,直接从师长升成了十二纵队司令员,这在东北野战军里可是独一份的提拔,全凭实打实的战功堆起来的。 最能体现他“猛”的,还得是三下江南那回,1947年,部队要过松花江去抄杜聿明的后路。 林彪本来让他带五师去配合一纵打大房身,结果走到半道,侦查员说姜家屯和王家店有敌人两个营。 钟伟一听就来了精神,这时候政委劝他:“得听命令啊,别瞎动。”他眼一瞪:“这不矛盾,等把这两股敌人消灭,再去也不迟!” 当下就把队伍拉过去开打,不到半小时就解决了姜家屯的敌人,剩下的敌人往靠山屯跑,他带兵追过去,才发现那儿还有个团的敌人。 这时候林彪的电报一封接一封催他往东走,口气一次比一次硬,参谋急得直跺脚,说再不走就来不及了。 钟伟把帽子往桌上一摔:“管他呢,现在又抓到敌人一个团,到口的肉能不吃吗!”没过多久,侦查员又来报,说德惠那边出来两个师的敌人增援。 换作别人可能早慌了,他反倒笑了:“来得好!给林总发电,就说我在这儿钓到大鱼了,让一纵赶紧过来帮忙!” 他带着一个师把敌人两个师黏在靠山屯,最后和一纵合力把这股敌人全吃了,三下江南的最大胜仗就这么打出来了。 后来东北军区总结的时候特意说,这仗能赢,五师头功,还说这支部队“猛打、猛冲、猛追”的三猛作风,在东北战场没人不知道。 围长春的时候,钟伟的心思更细,他在城外十几里到三十里的地方摆了个弧形防线,专等城里的敌人往外跑。 敌人在城外修了好多地堡,他就让工兵顺着东北的黑土地挖地道,一直挖到地堡跟前,轰隆一声炸掉,包围圈越缩越小。 到了夏天,地里的庄稼熟了,他怕敌人出城抢粮,带着战士们下地割麦子,收上来的粮食先给老乡留够,剩下的拉回后方。 他打仗讲究“等、忍、狠”,该等的时候能憋住,该下手的时候绝不留情,加上“一点两面”“三三制”这些战术,硬是把部队带成了嗷嗷叫的虎狼之师。 可谁能想到,这么个在战场上敢抗命的“猛子”,对家里人却严得近乎“不近人情”。 他老家平江的故居,现在就剩个门楼和一间堆杂物的泥砖房,屋顶都塌了大半。 长媳李琼英说,当年跟着他在南京、北京住的时候,从没坐过他的公车,他回老家也从不惊动地方。 有一回她问公公:“打仗的时候怕不怕?”老爷子说:“怕也得打,我是从死人堆里爬出来的。”说着就露出头顶的伤疤,还有左手掌上被子弹打穿的洞。 钟伟的大儿子钟赉良,八个月大的时候爹就去当红军了,解放后钟赉良想让爹给找个工作,老爷子直接说:“你就是种地的料,别想搞特殊。” 后来钟赉良在村里当支书,还是第一个做结扎手术的男人,落下腰疼的毛病也从没找过政府。 孙子钟社生在部队表现好,领导想留他,结果钟伟一封电报发过去:“让他回家种地,别搞特殊。”最后就他一个人从部队回了农村。 孙女钟水霞当年想让爷爷帮忙找个好工作,老爷子直接说:“走后门可耻,要么考大学,要么回家种田。” 后来水霞自己考上师范成了老师,写信告诉爷爷,老爷子高兴得回信说:“好孩子,你打了大胜仗!” 就连政府给的“国家粮”指标,他都让给了家里的保姆,住院的时候没轮椅,部下想给他弄一个,他说:“别给医院添麻烦。” 临终前,钟伟留下遗嘱:电视机和冰箱上交党费,骨灰撒在平江起义的地方,不给子孙留一分钱。 现在他的子孙们,有的种地,有的做木匠,有的卖水果,都靠着自己的手吃饭。 长媳李琼英说,老爷子就留下一口缴获的日军木箱,一条绒裤,一件背心,再没啥别的东西。 这位将军最了不起的,是把战场上的“狠”和生活里的“廉”拧成了一股绳。 对敌人狠,是为了让老百姓过上好日子;对家人严,是怕坏了共产党人的规矩。