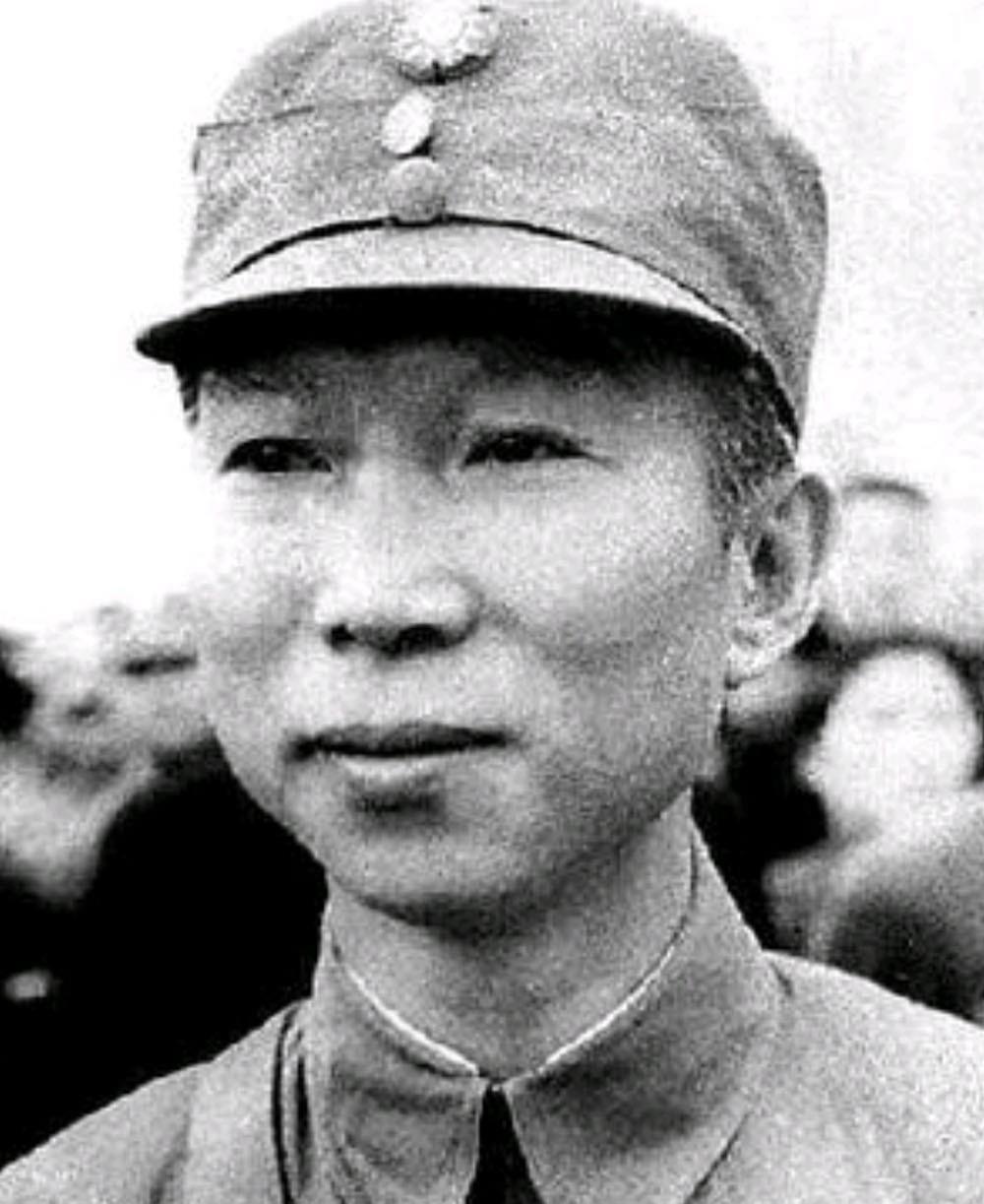

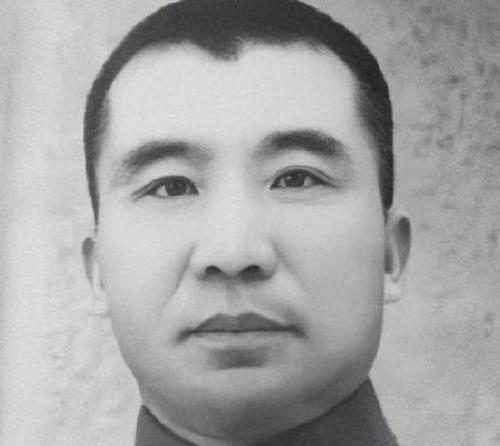

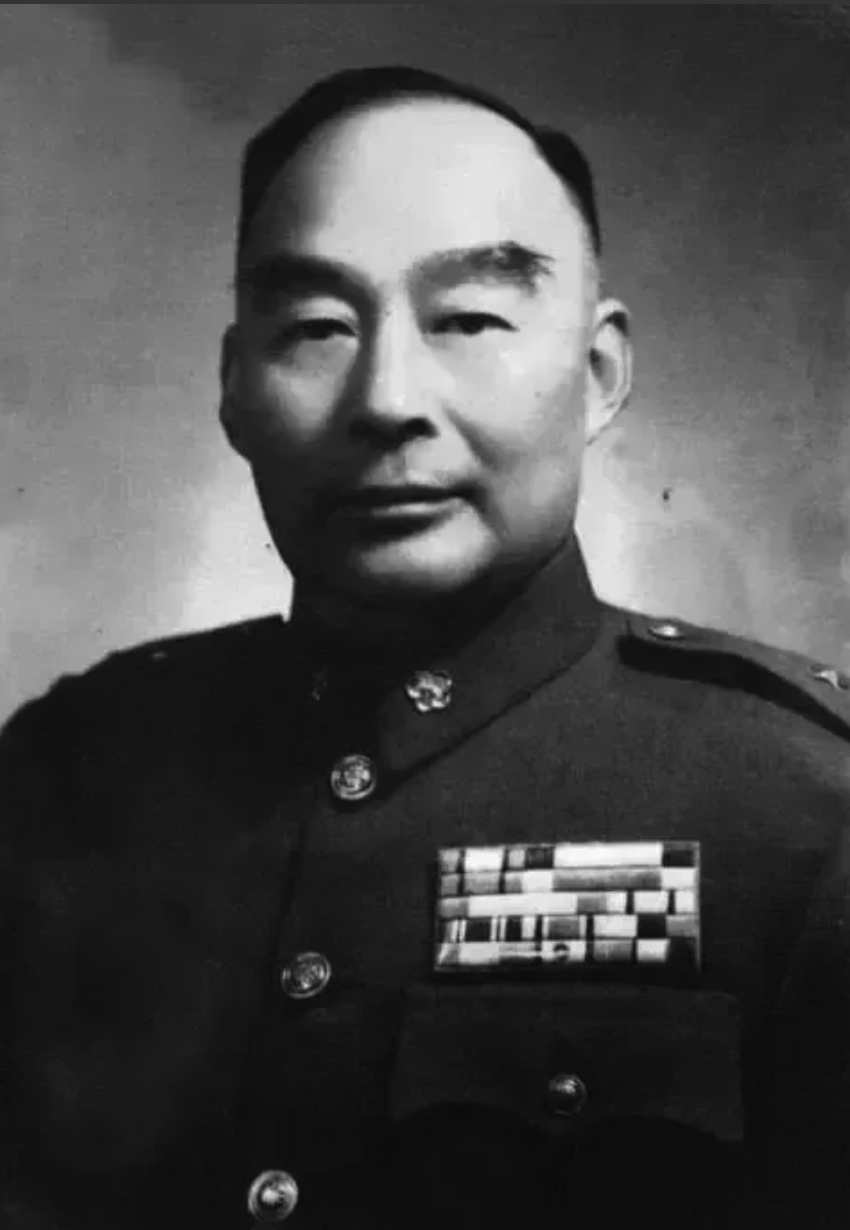

薛岳为何看不起白崇禧?你看薛岳的夫人是谁,跟宋美龄是啥关系 “1938年初春的庐山会议上,你小白到底打不打?”薛岳抬眼盯着白崇禧,语气里透出一丝火药味。这样一句带刺的问话,后来在国民党高层的茶余饭后被反复提起,也成为两位名将彻底“互相膈应”的序曲。 抗日战争进入持久阶段以后,蒋介石赋予薛岳第九战区指挥权。薛岳打法凶悍,被同行称作“薛老虎”。白崇禧则以沙盘推演见长,人送绰号“小诸葛”。按理讲,一虎一诸葛,配合得当可产生化学反应,但现实却完全相反:他们见面嫌云多,不见面嫌雾重,互相轻视几乎写在脸上。 两人第一次正面冲突发生在1939年长沙保卫战前夕。彼时日本华中方面军调集十余万兵力,冈村宁次声言“三日吃饭长沙”,战云压境。白崇禧与陈诚协商后提出“暂弃长沙、保存实力”的方案,希望第九战区后撤至衡山、桂阳一线。白崇禧自认此举能拖垮日军补给,但在薛岳听来却像一封“投降书”。薛岳当场回怼:“老子宁可守到一兵一卒,也不当逃兵。”场面一度失控,茶水杯碎了一地。 随后两人把口水战搬到蒋介石面前。薛岳硬气,开口就是“军令状”,摆明不守住长沙就提头来见;白崇禧则反复强调兵员折损、粮弹不足。蒋介石左右为难,只能拉宋美龄“出面裁判”。有意思的是,宋美龄在倾听两位将领争论后,语气温柔却直指要害:“长沙若失,武汉、重庆皆受威胁。薛将军的决心值得支持。”委员长顺势点头,薛岳如愿挂帅。 这一幕背后藏着微妙人脉。薛岳的第二任夫人方少文是海南文昌人,恰与宋美龄同乡。抗战初期,宋美龄常以“姐妹”相称,茶话间为薛岳递了不少话。有人说薛岳能闯到战区总司令的位置,除了战功,也沾了几分“宋家人脉”的光。对比之下,白崇禧虽与蒋介石同在“黄埔系”,却和宋美龄并无私交,社交天平早暗暗倾斜。 长沙会战打了三次。第一次在1939年10月结束,薛岳凭借“外围诱敌、中心歼灭”战法,歼敌两万余。白崇禧在桂林听完战报,只撂下一句“稍纵即逝”,随后指示桂系媒体尽量淡化薛岳功绩。薛岳得知后,拍桌冷笑:“纸包得住火吗?”这种针锋相对愈演愈烈。 1941年再战长沙,日本已更换指挥官阿南惟几。薛岳改用“纵深放、背击断”套路:先让日军长驱直入,再切后勤。此役日军伤亡三万,冈村宁次事后在《自传》中写道:“九战区之狡黠,超出预料。”然而国民党内部却再现暗流。白崇禧在桂林紧盯补给通报,抓住薛岳“炮弹消耗超额”一项,上报“后勤管理失当”。薛岳气得大骂:“前方拼命,后方拆台。”由此,他对白崇禧的轻视彻底固化。 除了战场思路冲突,两人对彼此的能力评估也天差地别。薛岳翻旧账时,总提到淞沪会战末期白崇禧临时改动部署,导致102师横遭包围。薛岳认为那是“纸上谈兵”的典型;白崇禧反驳说“临阵变化方显机谋”,两人再无交集。每逢高层会议,他们宁可隔着三把椅子坐,也不肯同桌用餐。 性格差异同样加剧嫌隙。薛岳豪爽,讲话音量高;白崇禧持重,习惯低声交谈。一次重庆作战会议散场,薛岳大踏步走向门口,一把推开厚重木门。白崇禧习惯性慢行,被门撞得踉跄。薛岳回头看都没看,随口一句“军人就该快”。白崇禧脸色当场挂不住,从此对“薛老虎”三个字更加厌恶。 1945年抗战结束,国民党内部山头林立。薛岳被调往广州“清剿残敌”,白崇禧则主管华中“接收”。虽然同为上将,却互不串门。一次南京元旦酒会,记者追问薛岳“怎么看小诸葛”?薛岳只甩下一句:“问我不如问他自己。”尖锐程度溢于言表。 进入解放战争,薛岳在华南节节败退,自知前途无望,1949年底赴台湾。白崇禧则因“挺李”事件失势。两人同在台北,却像住在平行宇宙。1960年代,薛岳口述回忆录,多次暗示“内部有人唱空城计”;注释里不点名,但读者一眼就能认出指向白崇禧。白崇禧读后淡淡一句:“成败不在吵闹。”言罢拂袖离场。 有朋友好奇:如果两人能互补,国民党战局是否会大不同?我倾向于否定。山头主义深植旧军阀结构,哪怕他们达成战术默契,也难阻内部派系倾轧的大潮。从这个角度看,薛岳的“轻视”不过是复杂权力网络里的一条支流,却因方少文与宋美龄的“乡情纽带”而被无限放大,最终写进了史书脚注。 遗憾的是,这段恩怨注定没有和解。1974年,薛岳去世。白崇禧只让秘书送了一个白底挽帛,上书四字:“壮志未酬”。外界听来颇像冷嘲,但了解两人来龙去脉的老兵却说,那可能是白崇禧最后一次“智者式”回应:既是挽联,也是审判。至此,虎啸诸葛的烽烟随风散去,留给后人一地史料与唏嘘。