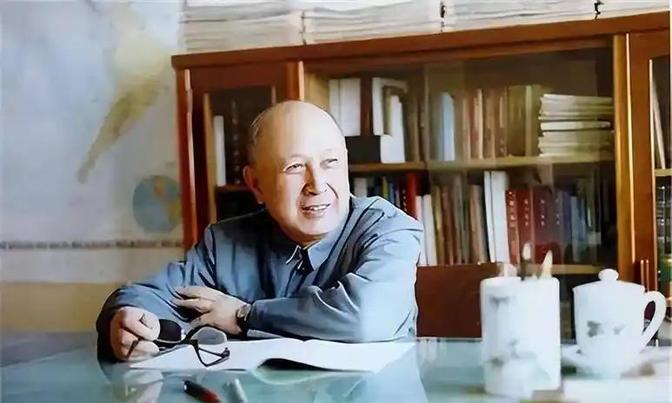

钱学森的工作时间永远不超过8个小时,而且从来不加夜班,只要一下班,钱学森就会交代秘书:电话放在你那,没天大的急事,不要让我接电话。 在20世纪50年代的中国,科研工作者常年超负荷运转,通宵加班成为常态。然而,钱学森归国后,却以一种独特的方式挑战了这种风气:每天工作不超过8小时,下班后绝不被琐事打扰。他的“8小时铁律”不仅令人好奇,更隐藏着高效工作的秘密。这位科学巨匠如何在有限时间内,带领团队攻克航天难关,创造奇迹?他的时间管理哲学,又蕴含了怎样的智慧? 1950年代的中国,科研环境充满挑战。新中国成立初期,科技基础薄弱,实验室设备简陋,计算工具仅限于计算尺和手摇计算机。国防和航天领域的任务尤为紧迫,科研人员肩负着追赶国际水平的重任,常常夜以继日地工作。钱学森1955年从美国归国,带着在加州理工学院积累的经验,投身中国航天事业。他进入中国科学院力学研究所,立即着手组建团队,参与导弹与航天技术的研发。面对物资匮乏和技术封锁,他以严谨的科学态度和独特的工作方式,为中国航天奠定了基础。他的归国不仅带来了技术知识,更引入了一种全新的科研管理理念。 钱学森每天早晨8点准时到岗,下午5点准时离开,从不延长工作时间。下班后,他将电话交给秘书张可文,明确指示除非紧急情况不得打扰。这种严格的作息纪律,在当时科研人员普遍加班的环境中显得与众不同。他的办公室内,公文包中文件按类别整理,灵感笔记用蓝色墨水记录,疑问用红色标注,结论用绿色总结,草稿纸上的字迹工整清晰。他的工作流程简洁高效,复杂问题被分解为小块,逐一解决,从不拖延。他在便笺上写下“事不过夜,疑不过周”,以此为准则,确保任务迅速推进。 他的会议从不冗长,总是直奔主题,任务分配清晰,团队成员迅速执行。他强调科学工作应以成果为导向,而非以时间长短衡量效率。在1960年的火箭设计任务中,他带领团队手工绘制40吨图纸,凭借清晰的分工和简化的流程,提前五年完成任务,超越了国外援助的进度。他的公文包虽使用多年,内部文件分类井然,随时可查。他从不追求形式化的工作,若发现不必要的繁琐程序,会直接指出问题,要求改进。 钱学森的“8小时铁律”源于他对时间的深刻理解。他认为,时间应被合理支配,而非让人成为时间的奴隶。他在工作时间内保持高度专注,工作之外则留给家庭和个人思考。晚饭后,他会阅读科技期刊,梳理次日计划,确保思路清晰。他的妻子蒋英负责家务,保障他能专注于科研。这种生活与工作的严格分界,让他保持了长期的创造力。 他的高效哲学影响了整个团队。团队成员受其启发,养成了快速响应和精准执行的习惯。他的办公室便笺上那句“事不过夜,疑不过周”被抄写下来,成为团队的座右铭。在他的带领下,中国航天事业取得重大突破。1964年,第一枚自主研发的导弹成功发射,1970年,“东方红一号”卫星顺利升空。这些成就离不开钱学森团队的高效协作。他的工作方式证明,科学的进步不依赖于无休止的加班,而是源于清晰的逻辑和专注的执行。 晚年,钱学森依然保持规律作息。他每天阅读最新科技文献,关注系统工程的理论进展。他的公文包虽已磨损,依然是他整理思路的工具。2009年,他去世,书桌上留下一本未读完的期刊。他的高效哲学融入中国航天事业,激励后人不断前行。他的团队成员中,许多人成为航天领域的骨干,继承了他的科学精神,将“事不过夜”的原则延续下去。 钱学森的“8小时铁律”不仅是一种时间管理方式,更是一种科学态度。他的故事启示我们,效率源于专注和纪律,而非时间的堆砌。他的工作方式在今天依然具有借鉴意义,特别是在快节奏的现代社会,如何合理分配时间,保持工作与生活的平衡,值得深思。你如何看待钱学森的“8小时铁律”?在你的工作中,是否有类似的时间管理经验?欢迎留言分享你的看法。