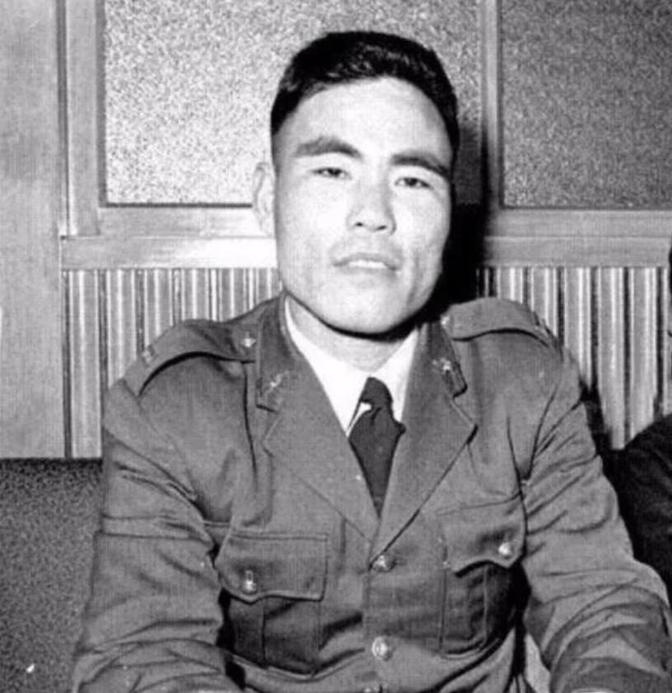

1990年,我国飞行员驾机叛逃,盲降苏联后申请去美国,苏联答应后蒙上他的双眼,可等他再次睁眼时,却发现眼前都是黄种人。 1990年,中国空军飞行员王宝玉驾驶歼-6战斗机叛逃,冒险盲降苏联,请求前往美国。苏联表面应允,却蒙上他的双眼。当他再度睁眼,期待美国的新生活时,却发现周围全是熟悉的面孔。这一事件究竟如何发生?叛逃背后隐藏着什么动机和结局? 王宝玉,1962年出生于普通家庭,自幼沉默寡言,性格孤僻。1980年,他考入航空学校,凭着过硬的身体素质和专注的学习态度,顺利完成飞行训练。1984年毕业后,他被分配到空军某部,成为一名歼-6战斗机飞行员。当时,歼-6是中国空军的主力机型,对飞行员的技术要求极高。王宝玉在飞行训练中表现出色,掌握了复杂的操作技巧,尤其擅长低空飞行和紧急情况下的应对。然而,他的性格缺陷逐渐显现。他不善于与人交往,态度孤傲,常与同事保持距离。部队生活中,他缺乏团队意识,执行任务时虽技术过关,却不愿主动配合他人。 起初,领导对他的技术能力颇为欣赏,但随着时间推移,他的懒散作风暴露无遗。他对日常训练敷衍了事,认为自己技术已足够出色,无需额外努力。这种态度导致他在飞行员群体中逐渐落后,同期入伍的同事纷纷晋升,而他却停滞不前。王宝玉对此心生不满,认为是领导有意排挤他,同事们故意孤立他。他的自负和敏感让他与周围人的关系愈发紧张。 1988年,王宝玉结婚,妻子是家乡的一名普通女子。婚后,他希望妻子随军,以便在部队驻地生活。然而,由于部队政策限制和个人条件不足,这一请求未被批准。他将此事归咎于领导的不公,心中的怨气进一步加深。1989年,妻子怀孕,部队考虑到他的家庭情况,特批他一个长假期回乡探亲。期间,他接触到一些通过非正规渠道传入的西方书籍和广播,内容多宣扬个人自由和西方生活的优越性。这些信息在他心中埋下种子,使他对现有生活产生强烈不满,叛逃的念头开始萌芽。 回到部队后,王宝玉表面上改变态度,表现得积极主动,试图重新赢得信任。他主动请缨参加任务,认真完成训练,掩盖内心的真实想法。这一时期,他已开始暗中筹划叛逃,寻找适合的时机和方法。 1990年8月25日,王宝玉的机会来临。那天,他被安排执行一次常规训练任务,驾驶歼-6战斗机进行低空飞行演练。起飞后,他迅速偏离预定航线,将飞行高度降低至100米,利用地形遮挡躲避雷达侦测。他的目标是苏联远东地区的符拉迪沃斯托克军用机场,距离中国边境约200公里。歼-6的航程有限,他必须精准计算油量和飞行时间,确保能抵达目的地。 经过约40分钟的低空飞行,王宝玉成功越过边境,进入苏联领空。由于事先未与苏联方面沟通,他选择冒险盲降——在无导航设备指引的情况下,依靠目视和经验降落。符拉迪沃斯托克机场当时正在进行跑道维护,地面设施处于非正常状态。飞机落地时滑行距离过长,险些冲出跑道,但最终停稳。苏联驻守士兵发现这架陌生的中国战机后极为震惊,随即将其控制。 王宝玉下机后立即表明身份,要求政治庇护,并明确表示希望前往美国。他声称自己在中国受到不公待遇,无法忍受现有体制,希望追求自由。苏联军方将此事上报高层,时值冷战末期,中苏关系虽有所缓和,但仍敏感复杂。苏联领导人戈尔巴乔夫正推行改革政策,不愿因收留叛逃者而激化与中国的矛盾。经过短暂商议,苏联决定不予庇护,而是将其遣返。 为避免直接冲突,苏联官员采取策略。他们假意同意王宝玉的请求,称将安排他转往美国,但需先蒙上双眼以保密路线。在他毫无防备的情况下,苏联方面将其移交至中苏边境的中国边防部队。王宝玉摘下眼罩时,才发现自己并未踏上美国土地,而是回到了中国,面对的是中国军人。 王宝玉的叛逃未遂迅速引发中国军方的高度重视。他被押回部队,接受军事法庭审判。法庭认定其行为构成叛国罪,严重危害国家安全,判处死刑,缓期两年执行。后因其态度配合,且未造成更大损失,死刑改判为终身监禁。那架歼-6战斗机则由中国飞行员驾驶返回国内,经过检查后重新投入使用。 此事件对中国空军的管理敲响警钟。当时正值改革开放时期,外部思想的渗透和内部管理的疏漏成为隐患。王宝玉的叛逃暴露了飞行员思想教育和心理疏导的不足,也显示出部队在人员筛选和监控上的漏洞。随后,空军加强了对飞行员的背景审查和日常管理,完善了制度规范,确保类似事件不再发生。 王宝玉的个人命运令人唏嘘。他曾是技术出色的飞行员,却因性格缺陷和错误选择葬送前程。他的行为不仅让自己身陷囹圄,也给家庭带来沉重负担。妻子因丈夫的叛逃受到牵连,独自承担抚养孩子的责任,生活陷入困境。