1908年,外交天才顾维钧被骗回国与张润娥完婚,而他却在母亲房中躲了两晚,没想到第3天晚上张润娥找他同寝,顾维钧不肯碰她,还说:“房间够大,床也很宽敞,你一个人睡足矣,从此沙发是我的。”

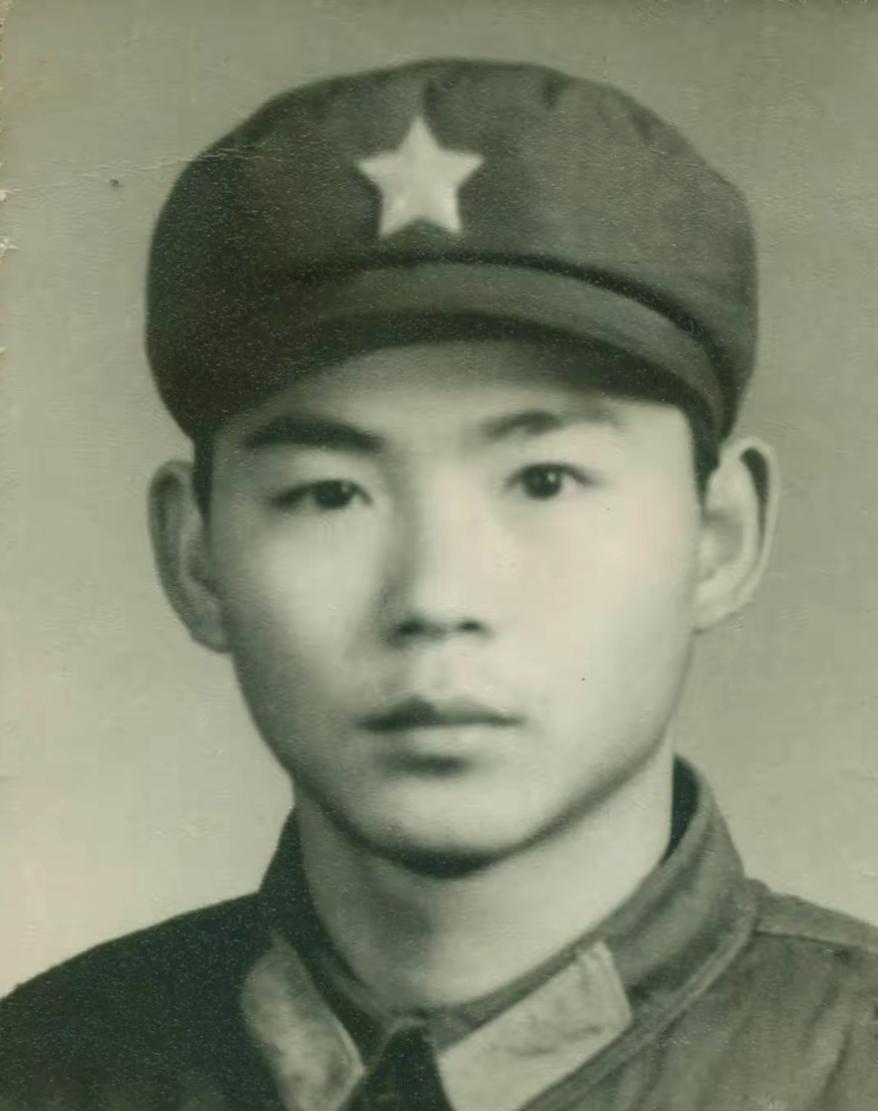

顾维钧,1888年出生在上海,家住小南门一带,父亲在招商局做事,家里不算大富大贵,但也够他念书。小学没读完就进了英华书院,英文讲得比本地教书先生还溜,13岁考进圣约翰书院,书本啃得飞快,同学都服他脑子灵。1904年,他剪了辫子,跟着施肇基去美国念书,先在纽约库克学院混了两年预科,1905年考进哥伦比亚大学,挑了政治学和国际法。

大学里,他是法学社的活跃分子,辩论赛上舌战群雄,1906年还当上中国学生联谊会主席,陪着清廷大员参观校园,英语说得跟美国人没两样。1908年,他已经拿下学士学位,正准备继续读硕士和博士,课余还在校刊上写文章,笔锋犀利得很。1912年,他靠一篇关于外人在华地位的论文拿下法学博士,回国后直接进了外交圈,1919年在巴黎和会上舌战列强,硬是没在《凡尔赛和约》上签字,成了民国外交圈的传奇。

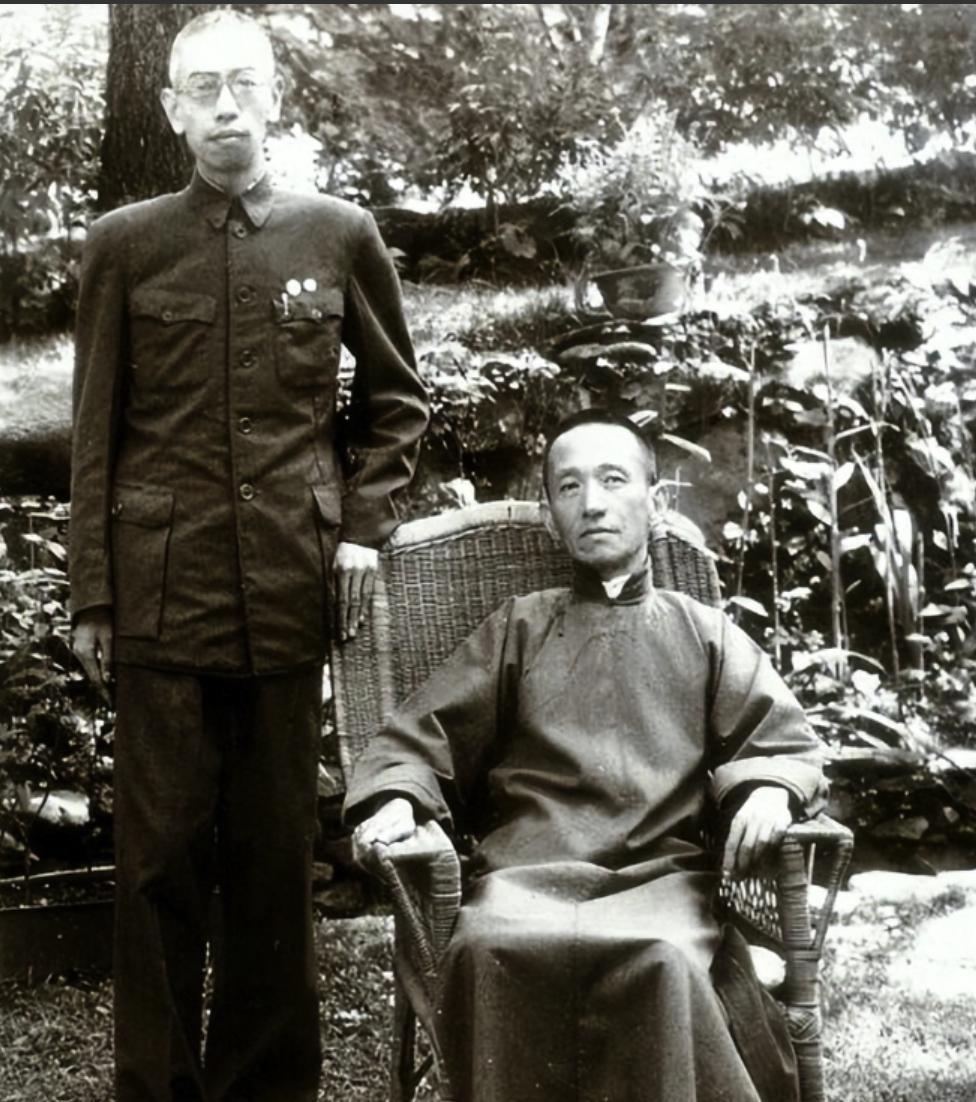

张润娥,1890年出生,直隶文安人,家里是中医世家,父亲张骧云在上海滩是响当当的名医,药方开一个灵一个,家境好得不得了。她是独女,从小被宠得像个公主,学点女红,读点书,写字虽不算顶尖但也工整。10岁那年,父亲跟顾家订了娃娃亲,她没啥意见,家里说啥就是啥。1908年,她18岁,到了出嫁的年纪,父亲张骧云对这门亲事特别上心,觉得顾维钧是个可造之材,硬是把这婚事给促成了。

顾维钧那会儿在美国读书读得正起劲,收到父亲的信说家里有事,赶紧回来一趟。他以为是啥大事,收拾行李就回了上海。结果一进家门,满院子的红灯笼晃得他眼花,父母笑眯眯地说婚事都安排好了,让他跟张润娥拜堂。他气得不行,觉得自己满脑子新思想,咋能接受这种老掉牙的包办婚姻?张润娥裹着小脚,在他眼里就是旧社会的代表,跟他追求的西洋生活完全不搭。他想抗婚,躲在书房不出来,甚至还绝食两天,闹得家里鸡飞狗跳。父亲顾溶也不是省油的灯,直接说要是不结婚就断了他学费,母亲在一旁抹泪劝,他没办法,只好硬着头皮答应,但打定主意,这婚姻只是走个过场。

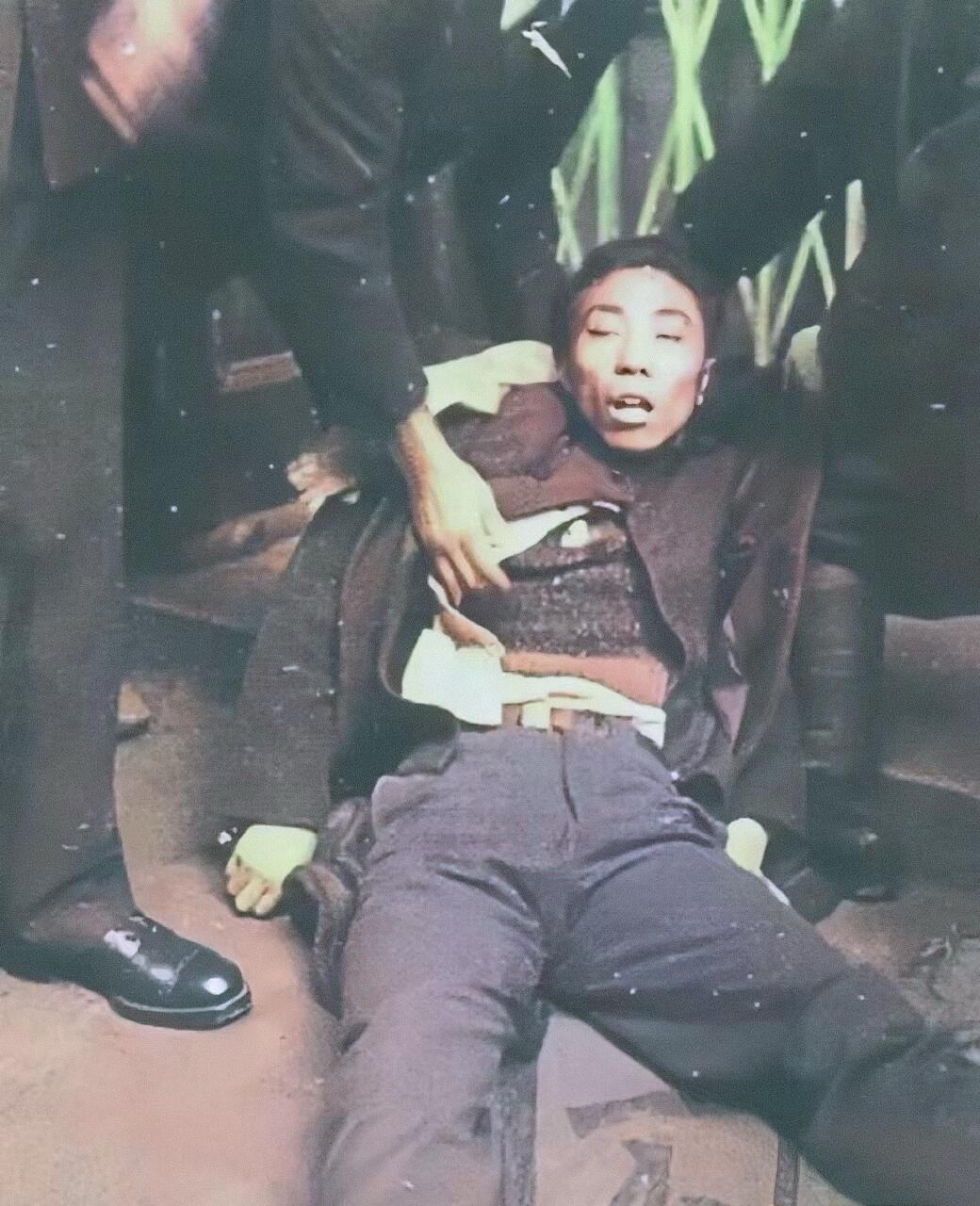

婚礼那天,顾府热闹得像过年,宾客挤满院子,鞭炮响个不停。顾维钧穿着长衫马褂,脸上一点笑模样都没有。张润娥盖着红盖头,由喜娘领着,慢慢走出来。拜堂的时候,司仪喊了好几声,两人就是不动,僵了好一会儿才勉强鞠了个躬,仪式敷衍得不行。宴席还没散,顾维钧就溜了,躲到母亲房里,仆人找了两天才把他揪出来。第三天晚上,张润娥亲自去找他,穿着素色裙子,低声请他回新房。他不情不愿地跟回去,进了新房却直接说床留给张润娥,自己睡沙发,从此井水不犯河水。张润娥没吵没闹,默默接受了这种冷冰冰的安排。

没过多久,顾维钧就嚷着要回美国读书,父亲让他带着张润娥一起去,说是能培养感情。他嘴上答应,心里却一百个不愿意。到了美国,他把张润娥扔在费城一户老夫妇家,自己跑回纽约继续念书。张润娥在费城的小公寓里,天天捧着英文书啃,学得头昏脑涨,可还是跟不上顾维钧的节奏。他偶尔过来一趟,送点钱,交代几句就走,俩人压根没啥共同语言。1909年,顾维钧直接提出离婚,寄了份协议给张润娥。她没大吵大闹,拿笔抄了四份协议,分寄给双方父母,平静地把婚离了。

离婚后,张润娥回了上海,家里虽然还是那个老宅子,但气氛早就变了。父亲张骧云为这事气得病倒,没多久就去世了。张润娥受不了这打击,搬到上海陆家观音堂,剃了头当了尼姑,天天念经吃斋,过得清苦得很。1933年,顾维钧当上外交部长,听说她过得不好,寄了封长信和五万元,想弥补点啥。张润娥连信都没拆,连钱带信全退了回去。她一直待在庵里,1968年去世,享年78岁,孤身一人,没再婚。

顾维钧呢,离婚后搭上唐绍仪的女儿唐宝玥,靠着岳父的关系,外交路子越走越宽。1918年,唐宝玥得流感死了,留下俩孩子。1920年,他又娶了印尼华侨富商的女儿黄蕙兰,靠着她的钱在外交圈混得更顺。1959年,他跟黄蕙兰离了,之后娶了严幼韵,1985年在纽约去世,活了97岁。