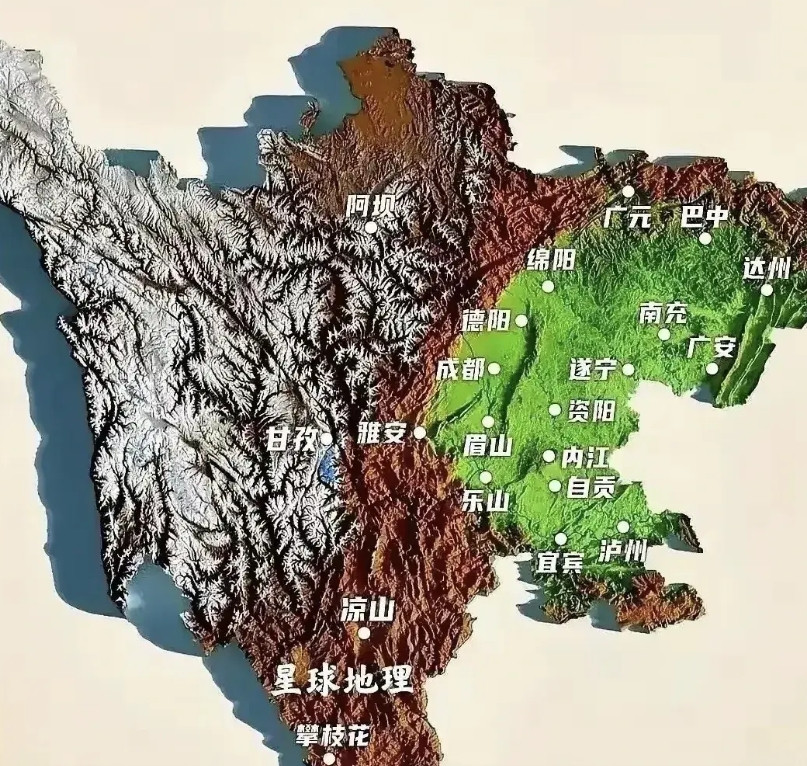

俄国人当初扩张领土,为什么不往南方,而一直往北方严寒地区呢? 莫斯科公国起源于13世纪末的东欧,最初只是基辅罗斯的残片,国土狭小,默默无闻。14世纪初,伊凡一世凭借精明的外交,赢得蒙古金帐汗国的信任,获得“弗拉基米尔大公”头衔。他通过纳贡和贸易积累财富,扩建莫斯科城防,奠定扩张基础。17世纪末,彼得一世登基,推行军事与行政改革。他游历西欧,学习造船与火炮技术,回国后建立海军,兴建圣彼得堡,力图将俄国推向现代化。他的雄心推动沙俄向四方扩张,但方向的选择却受限于地缘现实。 沙俄为何执着于北方的严寒之地,而非南方的富饶地带?答案在于地缘环境的制约与机遇。向西扩张,沙俄面对的是瑞典的顽强抵抗。1700年的纳尔瓦战役,俄军在波罗的海沿岸遭遇惨败,瑞典的火枪兵与骑兵展现出惊人战斗力,迫使彼得一世改革军队。1709年,波尔塔瓦战役扭转局势,俄军夺取波罗的海出海口,但西欧列强的联合让沙俄西进受阻。普鲁士与奥地利的崛起,尤其是俾斯麦统一德国后,德意志的军事力量让沙俄难以逾越。第一次世界大战中,德军在东线的压倒性优势进一步压缩了沙俄的西向空间。 南方的扩张同样困难重重。奥斯曼帝国是沙俄的劲敌,其骑兵与要塞体系让俄军望而却步。1695至1696年,彼得一世两次攻打亚速海堡垒,付出巨大代价才夺取此地。然而,奥斯曼的反攻与巴尔干地区的复杂地形,让俄军在南方的进展断续。18世纪的俄土战争,双方在克里米亚与多瑙河流域反复拉锯,俄军虽在1787至1792年间占据克里米亚,但始终无法深入地中海。奥斯曼的韧性与西欧列强的牵制,使沙俄的南方扩张成本高昂,收效甚微。 相比之下,西伯利亚的广袤荒原成了沙俄的突破口。17世纪中叶,哥萨克探险队深入这片无人之地,面对的仅是零星的土著部落。这些部落以游牧狩猎为生,武器落后,难以抵挡俄军的火器。西伯利亚的真空状态让沙俄得以迅速扩张,无需大规模军事投入。1680年代,俄军推进至外东北,与清朝边防军发生冲突。1685年的雅克萨之战,俄军与清军激战数月,最终签订《尼布楚条约》,沙俄获得大片无人之地。18世纪初,俄军继续东进,强占贝加尔湖地区,尽管清朝多次反击,但未能收复失地。西伯利亚的严寒虽苛刻,却无人争夺,成为沙俄版图扩张的捷径。 沙俄扩张的成功离不开彼得一世的改革。他引入西式军事技术,训练正规军,建立海军,使俄军战斗力大幅提升。然而,西伯利亚的占领并非全无代价。探险队需穿越数千公里的冰原,补给匮乏,士兵常因饥寒倒下。18世纪,俄军与清军在贝加尔湖地区的交战,耗费了大量资源,双方僵持百年,俄军才最终巩固控制。19世纪,沙俄的版图臃肿,财政因连年征战而吃紧,农民税负沉重,农奴制度下的庄园经济难以为继。第一次世界大战中,俄军在东线战场连遭败绩,德军的机枪与火炮让俄军损失惨重,国内矛盾进一步激化。 沙俄的扩张在19世纪末趋于稳定,但帝国的根基已摇摇欲坠。1917年,尼古拉二世在内外压力下退位,沙皇政权崩溃。苏联继承了沙俄的版图,但扩张步伐放缓。二战后,苏联成为超级大国,却因冷战与内部矛盾不堪重负。1991年,苏联解体,俄罗斯失去大片领土,昔日帝国的辉煌化为历史。沙俄当年的扩张,靠的是对无人之地的掠夺,但过度扩张也埋下了衰败的种子。彼得一世的雄心,在历史的长河中,终成过往云烟。