1875年,李鸿章说:新疆那不毛之地,不要就不要了!左宗棠大怒:166万平方公里,你可真大方!慈禧手一摊表示没钱支持,左宗棠一拍大腿:我就是自己借钱,也要收回新疆! 19世纪中后期,清朝真是内忧外患,日子不好过。国内有太平天国闹得天翻地覆,外面列强又虎视眈眈,逼着签了一堆不平等条约。国库空得叮当响,军队也没啥战斗力。就在这时候,新疆那边又出事了。1864年,阿古柏带着人入侵,占了乌鲁木齐、喀什这些地方,还搞了个什么“洪福汗国”,摆明了要分裂出去。朝廷上下都炸了锅,这块地到底保不保得住,成了个大问题。 新疆这地方,地理位置可不简单。它在中国的西北边,跟中亚接壤,是个战略要地。要是丢了,不光是丢面子,边防也得大受影响。可那时候的新疆,确实挺荒凉,物产不多,养活军队都费劲。朝廷里不少人就琢磨,这地方值不值得费那么大劲儿去守。 管着外交和军事,想法很实际。他觉得新疆这地方太偏远,太穷,守着没啥回报,还得花大钱养兵。朝廷那点钱还不够修海防、买军舰呢,干嘛非盯着这块荒地不放?他主张把资源用在东南沿海,建海军,对抗外国列强,毕竟那才是眼前的威胁。 左宗棠就不这么看了。他是湖南人,脾气硬得很,当过总督,打过太平军,对国家领土看得比啥都重。他认为新疆要是丢了,整个西北的防线就塌了,蒙古、西藏都得跟着不稳。更别提这166万平方公里,占中国疆土多少啊,哪能说不要就不要?在他眼里,领土完整是底线,不能让步。 慈禧呢,坐在上面听这俩人吵,她也头疼。国库里没钱是真事儿,连基本的开支都凑不齐,哪还有余力打仗?她态度挺暧昧,既不想丢新疆丢面子,又不想掏钱支持左宗棠。她就甩手说,你们看着办吧,反正我没钱。 左宗棠可不是光说不练的人。他认定新疆必须收回来,钱少也得干。慈禧只给了300万两银子,这点钱打仗根本不够用。左宗棠急了眼,找到商人胡雪岩帮忙。胡雪岩是个能人,跑去跟英国财团借了1870万两银子,利息还不低。这在当时可是大手笔,朝廷上下都看傻了。 有了钱,左宗棠马上行动。1876年,他从兰州出发,带着6万大军往新疆进发。那时候条件多苦啊,路上补给困难,士兵还得自己种地搞粮食。可左宗棠硬是咬牙挺住了。他先收复了北疆,又打到南疆,步步为营。到了1878年,阿古柏的势力彻底被清干净,新疆又回到清朝手里。 这仗打得不容易。左宗棠不仅得对付敌人,还得应付朝廷里那些反对的声音。李鸿章那边一直觉得他在瞎折腾,慈禧也老催着问花了多少钱。可左宗棠就是铁了心,哪怕背一身债,也要把这事儿干成。 新疆收回来,对中国来说意义太大了。首先是领土完整保住了。166万平方公里可不是小数目,要是真丢了,清朝的疆域得缩水多少?再加上新疆的地理位置,守住它等于给西北边疆加了道保险栓,挡住了外敌往里渗透的路。 这事儿对后世的影响也不小。左宗棠的做法,成了后来中国人保家卫国的一个榜样。你看他那股劲儿,自己借钱也要干,愣是把不可能变成可能。这不仅是个军事胜利,更是种精神,告诉大家国家的事儿不能含糊。 再说长远点,新疆的稳定让中国西北的格局稳住了。后来铁路修过去,资源开发起来,这地方的重要性才慢慢显出来。要是当年真听了李鸿章的,放弃新疆,后果真不好说。左宗棠的决定,算是给后人留了笔大财富。 当然,也得客观说,李鸿章的想法不是没道理。那时候清朝确实穷,海防也确实急需钱。他不是不想保疆土,而是觉得得先保住命根子。可历史证明,左宗棠的选择更符合国家的长远利益。

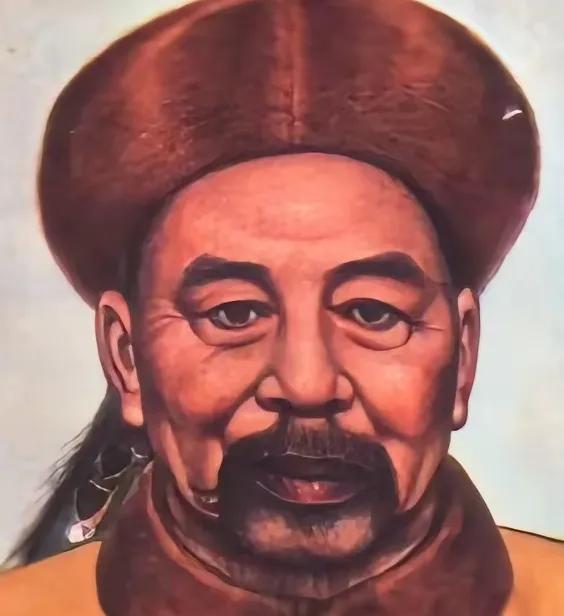

评论列表