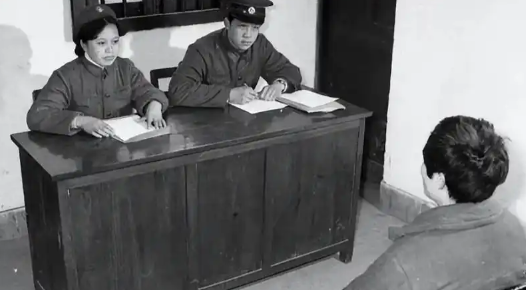

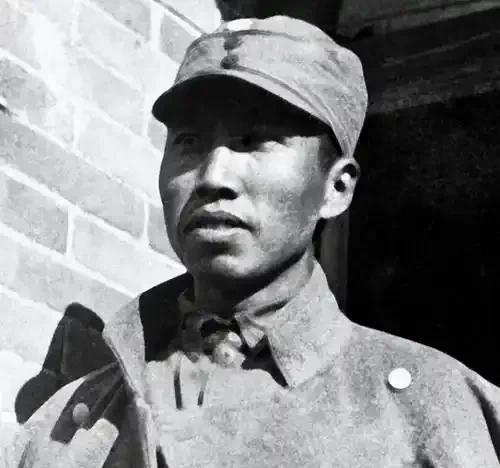

1950年,大汉奸赵玉昆被捕后,供出一名同伙,此人竟是解放军68军参谋长宋学飞,杨成武急称误会,两人曾是战友,为何如今一人成了汉奸,一人成了高官? 1937年,抗日战争全面爆发,华北大地烽烟四起,在河北易县一带,一支由地方武装改编而来的队伍逐渐成形,这支队伍的领导人叫赵玉昆,是个土匪出身的人物,曾因抢劫入狱,七七事变后趁乱出狱,依靠旧日的势力网重新拉起一支武装,打着抗日的旗号活跃在易县、涞源等地,由于战乱带来的权力真空,像他这样的人很容易在地方站稳脚跟。 同一时间,宋学飞也回到家乡,他是东北讲武堂的毕业生,曾在正规部队担任军职,九一八事变后,他随军撤到关内,但心中始终放不下国土沦陷的耻辱,当他得知家乡有一支抗日武装正在组建,便主动投身其中,赵玉昆对宋学飞的军事背景颇为看重,邀请他担任参谋长,负责训练和战略部署。 起初,这支部队战斗力并不强,人员复杂,军纪松散,许多人甚至还保留着土匪时期的恶习,宋学飞上任后,立即着手整顿,他按照正规军标准制定训练计划,亲自带兵操练,推行纪律,清理内部腐败,通过几个月的努力,部队面貌焕然一新,战斗力显著提升。 1938年春天,他们在易县伏击一支日军运输队,击毙日军二十余人,缴获大量枪支弹药,这场胜仗极大鼓舞了地方百姓,也让这支队伍在晋察冀抗日根据地中占据一席之地,随着实力增强,部队被正式编入八路军系统,改名为第五支队,赵玉昆仍任司令员,宋学飞继续担任参谋长。 然而,部队的正规化也让赵玉昆日渐不满,他出身草莽,习惯了自由散漫的日子,对八路军强调的纪律、供给制度和政治思想教育始终不适应,尤其是政工干部进驻后,整风运动和思想整顿让他感到压抑,他认为自己打下这片地盘,却要受人指挥,心中积怨日深,与此同时,他对国民政府发放军饷的传闻更是动心,觉得跟着共产党吃糠咽菜,不如投靠那边舒坦。 1940年春,宋学飞因父亲病重回乡奔丧,赵玉昆趁机加紧布局,他认为自己可能要被架空,甚至猜忌八路军有意削弱他的兵权,于是,他做出一个极端决定,在三月的一天,他以宴请支队干部为名,设下“鸿门宴”,试图劫持政委王道邦,带人投奔日军,所幸王道邦因故未到场,赵玉昆绑走的只是两百多名部下。 赵玉昆叛变的消息震动整个晋察冀军区,五支队士气一度低迷,不少基层干部和战士逃散,而最受怀疑的,正是宋学飞,许多人认为,他与赵玉昆共事多年,关系密切,此时又恰好不在队中,难免让人怀疑他是否早有预谋,一些干部甚至主张立即将其押送审查,以防内奸潜伏。 宋学飞此时正在老家守孝,赵玉昆叛逃时还特地前去吊唁,正是这个举动,使得宋学飞一度陷入极度被动,当他返回部队时,锄奸部门立即介入,准备将其拘押,关键时刻,组织科的干部提出一个观察:真正的叛徒往往不是那些被监视的人,而是那些被信任的人,这句话引起了军区领导的深思。 随后,杨成武亲自出面干预,他回顾过往经验,决定先不动宋学飞,待查清事实后再定论,经过调查,发现赵玉昆在叛变前确实曾试图拉拢宋学飞,甚至寄过一份伪造的日军委任状,但宋学飞当场拒绝,并将委任状烧毁,调查组还查明叛变当日,宋确实在老家守灵,有多名乡亲可作证。 由于杨成武的坚持和调查结果的支持,宋学飞最终得以洗清嫌疑,重新被任命为部队参谋,他没有被误解击垮,而是迅速回归前线,带领整编后的部队在狼牙山一带与日军周旋,那场著名的狼牙山反扫荡战役前,他组织部队构建防线,为群众撤退争取了宝贵时间。 狼牙山五壮士的英勇事迹正是在他所部署的阵地上发生的,战士们跳崖前砸毁的枪支,有不少是宋学飞指挥战斗中从伪军手中缴获的,这场战斗之后,宋学飞不仅在军中声望更高,也成为八路军内部坚定信任的将领之一。 而赵玉昆在投敌后,成为日军扶植的地方傀儡政权首脑,曾被任命为易县“县长”,他多次带路协助日军围剿八路军,参与策划并执行了几次大规模扫荡行动,造成大量战士伤亡,特别是在1941年的一次行动中,他利用对地形的熟悉,引导日军对抗日根据地进行毁灭性打击,制造了极其惨烈的后果。 抗战胜利后,赵玉昆并未收手,他迅速转投国民党情报机构,继续从事破坏活动,1949年北平和平解放前夕,他逃入城市,化名改姓,靠贩毒维生,为了避免被认出,他甚至将滚烫的黄豆糊在脸上,制造伤疤,伪装成麻子脸,长年躲藏。 直到1950年,一次药材交易中被人认出,他的表叔在街头偶遇,发现其神色异常,报案后赵玉昆被捕,在看守所中,他试图通过供出他人来减轻罪责,其中再次提到了宋学飞,声称其早年便与日军有联系。