给大家讲一个甘肃人和一群甘肃人建设新疆的故事。

1925年,一个名叫王蔚的孩子在甘肃靖远县出生。这里干旱缺水,十年九旱,要吃水就要挑着木桶走十里山路去取水。

“学水利,兴家乡”的种子,在少年心中悄然萌芽。

1951年,他以优异成绩从西北农学院(西北农林科技大前身)农田水利专业毕业,却未选择回乡。他响应国家号召,去了最艰苦的边疆——新疆。

1951年8月,王蔚进入新疆水利局,先后在乌鲁木齐、玛纳斯河等地工作。1958年开始,新疆对全部灌区实施声势浩大、规模空前的改造工程,时年33岁的王蔚主动请缨,要求去水利建设最落后、条件最艰苦的和田工作。

彼时的和田,96.3%的土地被沙漠与山峦吞噬。没有一座水库,甚至没有像样的沟渠,人们依赖“涝坝”储水,人畜共饮的浑浊泥浆滋生病菌,小麦亩产不足百斤。

王蔚第一次见到农民捧着枯死的麦苗痛哭时,手指深深掐进掌心:“绝不能让和田人民再受苦!”

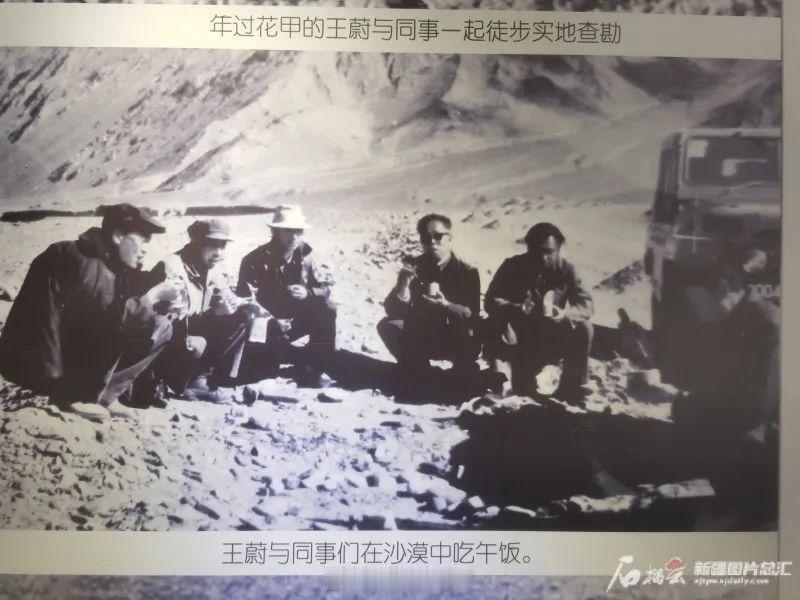

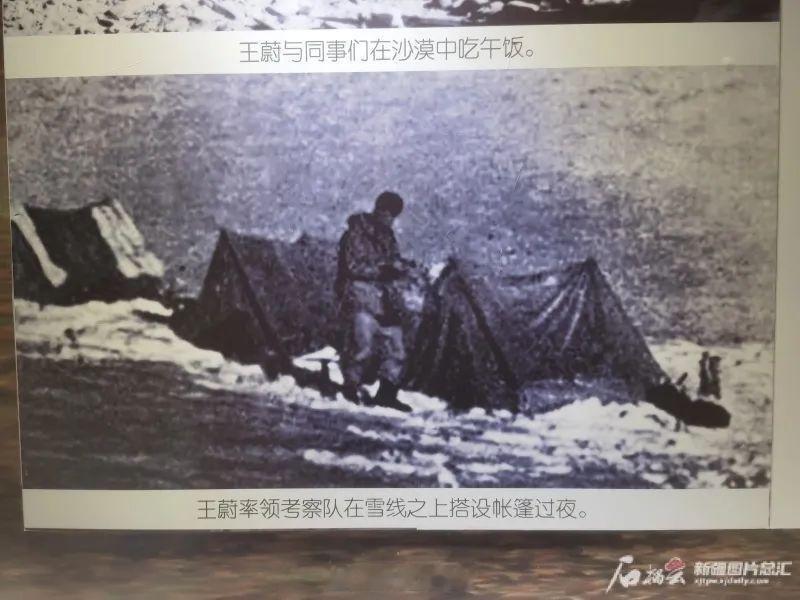

王蔚带着同事们一起用脚步丈量着和田的每一寸土地,在勘测大全沟水库址时正是冬天,他们穿着长筒皮靴在齐腰的水里作业的,零下二十多度的天气里,冰冷的水湿透了棉衣棉裤,灌进了长靴,还是照样工作,晚上睡在帐篷里。

1967年9月,王蔚带着水利工作者在工地进行明渠测量和设计,他带着大家没日没夜连续干了4天,提前完成了工作。当时近2万人口的民丰县,大多数农民都在工地,大家都称赞说:“这个大个子亚克西(维吾尔族语,意思是‘好样的’)。”

作为党培养的新中国第一代知识分子,王蔚扎根和田33年,足迹踏遍了和田地区的山山水水。他攀爬山川1066次,行走9.2万多公里,相当于绕赤道两周半;作笔记158本,把和田300多项水利工程和36条河流资料详细记录,累积1000多万字。

在他主持下,和田修建了24座永久性渠首,58座半水库,75座电站,3200多公里防渗渠。

之所以是58座半水电站,因为他在主持乌鲁瓦提水库的修建时,已经是肺癌晚期,他拒绝住院治疗,坚持乘飞机返回和田:“我要看着水库完工。”

但是1991年,王蔚没有看到乌鲁瓦提水电站的完工就病逝了,根据他的遗愿,他葬在了喀拉喀什河渠首,静静守护者这片他奋斗了一生的和田。

王蔚被和田群众誉为“和田水神”,是甘肃人援疆的代表。

在张掖河西学院土木工程学院门口,就矗立着一座王蔚同志的雕塑,雕塑背后是一行熠熠生辉的大字:“到边疆去,到祖国最需要的地方去!”

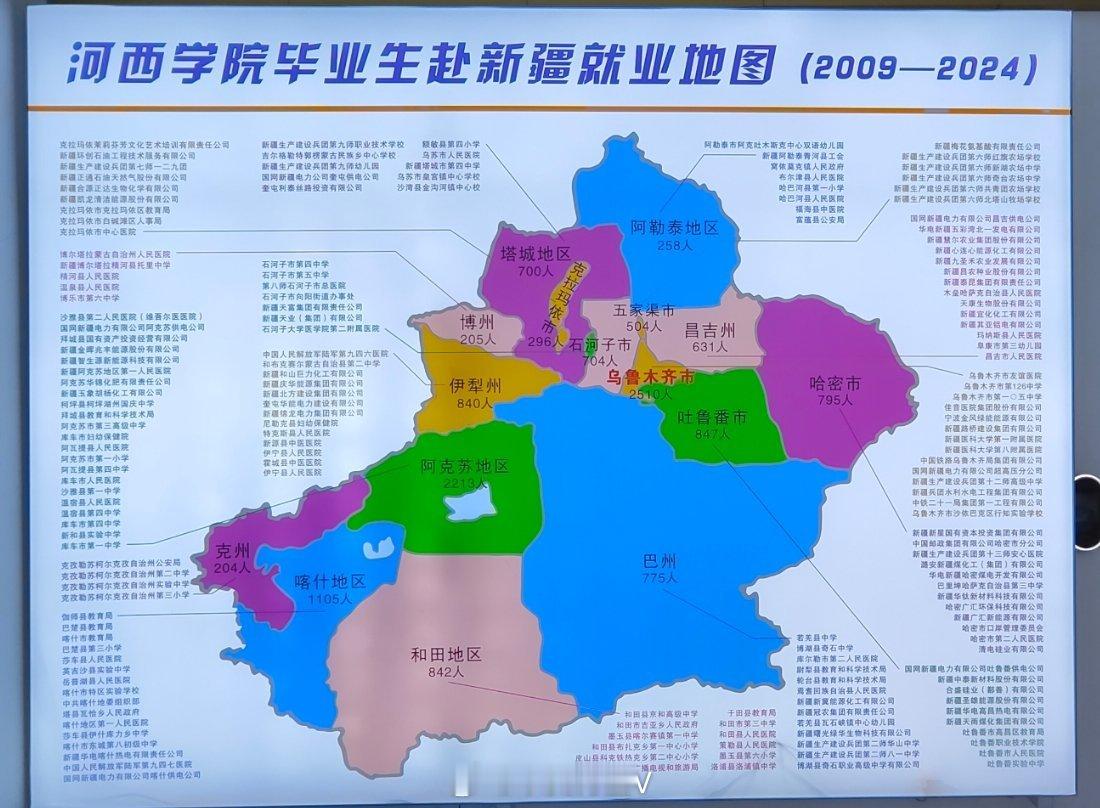

河西学院的同学们也在王蔚事迹的感召之下,每年都有大量毕业生前往新疆实习、工作。

在塔城、阿勒泰地区8地州22个县市的300多所中小学校,都有河西学院的学生开展实习支教……

在喀什、哈密等23个基地建立大学生支医基地,医学院的学生都去这里支医。

还有很多学生毕业后直接留在新疆,他们去了新疆各个地市,他们有的在当老师,有的当医生,有的考了公务员……

从2009年学校开始援疆计划以来,经过16年坚持不懈的努力,河西学院已成为疆外派出支教援疆学生人数和留疆就业人数最多、覆盖范围最广、坚持时间最久的高校。

先后选派33批,共计13539名学生在新疆开展顶岗实习支教援疆,带动了13521名毕业生在新疆就业创业,实现了实习支教人数和在疆就业创业人数“双过万”的新目标。

河西学院虽然不是985,也不是211,但是在家国情怀这一块,不逊色于全国任何一所高校[心][心][心]道中华丝路行在甘肃遇见千年丝路