韩国又一次偷盗文化未遂被打脸的经典案例。 随着7月15日最后期限的过去,韩国尚未公示其并非文化挪用的铁证。虽然目前联合国教科文组织尚未公布最终结果,不过我们倒是能拿出不少的铁证,证明韩国偷盗文化。 2018年,韩国考古学家在庆尚北道庆山附近发掘出一处古“押督国”王陵遗址,兴奋地从中出土了26枚汉代五铢钱,并迅速筹备材料试图将其纳入世界文化遗产名录。 而这个所谓押督国,是韩国三韩时期的一个部族国家,其历史可追溯至公元前2世纪末至公元4世纪。王陵遗址的发现,被韩国学界视为证明本土文明独立性的关键证据。出土的26枚五铢钱更被捧为“国宝”,韩国媒体甚至宣称这是“改写东亚货币史”的重大发现。 但稍加考证便会发现,这些刻有汉字小篆“五铢”的铜币,实为中国汉代官方铸造的流通货币,其工艺特征与汉武帝时期的标准形制完全吻合。 面对韩国的申遗动向,中国考古界以无可辩驳的实证给出回应。2011年发掘的江西南昌海昏侯墓,作为汉代列侯等级墓葬,其北藏椁出土的五铢钱数量达到惊人的400万枚,总重量超过12吨。 这些钱币以千枚为一串的形制,不仅印证了中国古代“千文一贯”的货币计量传统,更通过科学检测证实其金属成分、铸造工艺与韩国出土的五铢钱完全一致。 更具说服力的是,海昏侯墓的五铢钱经碳十四测年,确认其铸造时间早于押督国遗址约200年,从根本上否定了韩国关于“本土独立铸造”的说法。 事实上,五铢钱在朝鲜半岛的出现并非偶然。汉代通过设立汉四郡,将中原文化深度植入半岛,五铢钱作为官方货币随朝贡体系流入三韩地区,成为当时贸易往来的见证。 韩国王陵中仅出土26枚五铢钱,恰恰反映了三韩时期经济水平的局限——即便贵为部族首领,其财富储备也远不及同时期中国的普通贵族。这种悬殊对比,在海昏侯墓出土的230斤黄金、万件精美文物的映衬下,显得尤为刺眼。 这场文化博弈的本质,是对历史真实性的捍卫。中国考古学界通过系统性发掘与科学研究,构建起从铸造工艺、流通路径到文化影响的完整证据链。 反观韩国,其申遗逻辑始终绕不开“切割历史渊源”的套路:将外来器物包装成本土独创,对文化传播的客观事实避而不谈。五铢钱事件,不过是近年来韩国文化挪用行为的又一缩影,从端午祭到泡菜,从汉服到榫卯工艺,类似操作早已引发国际社会的广泛质疑。 随着全球文化遗产保护理念的深化,单纯依赖碎片化考古发现的申遗策略已难以为继。真正的文化自信,源自对历史脉络的尊重与对文明交融的坦诚。 而这场没有硝烟的文化战争,最终以实证的力量宣告:历史的真相,永远不会被精心包装的谎言掩盖。

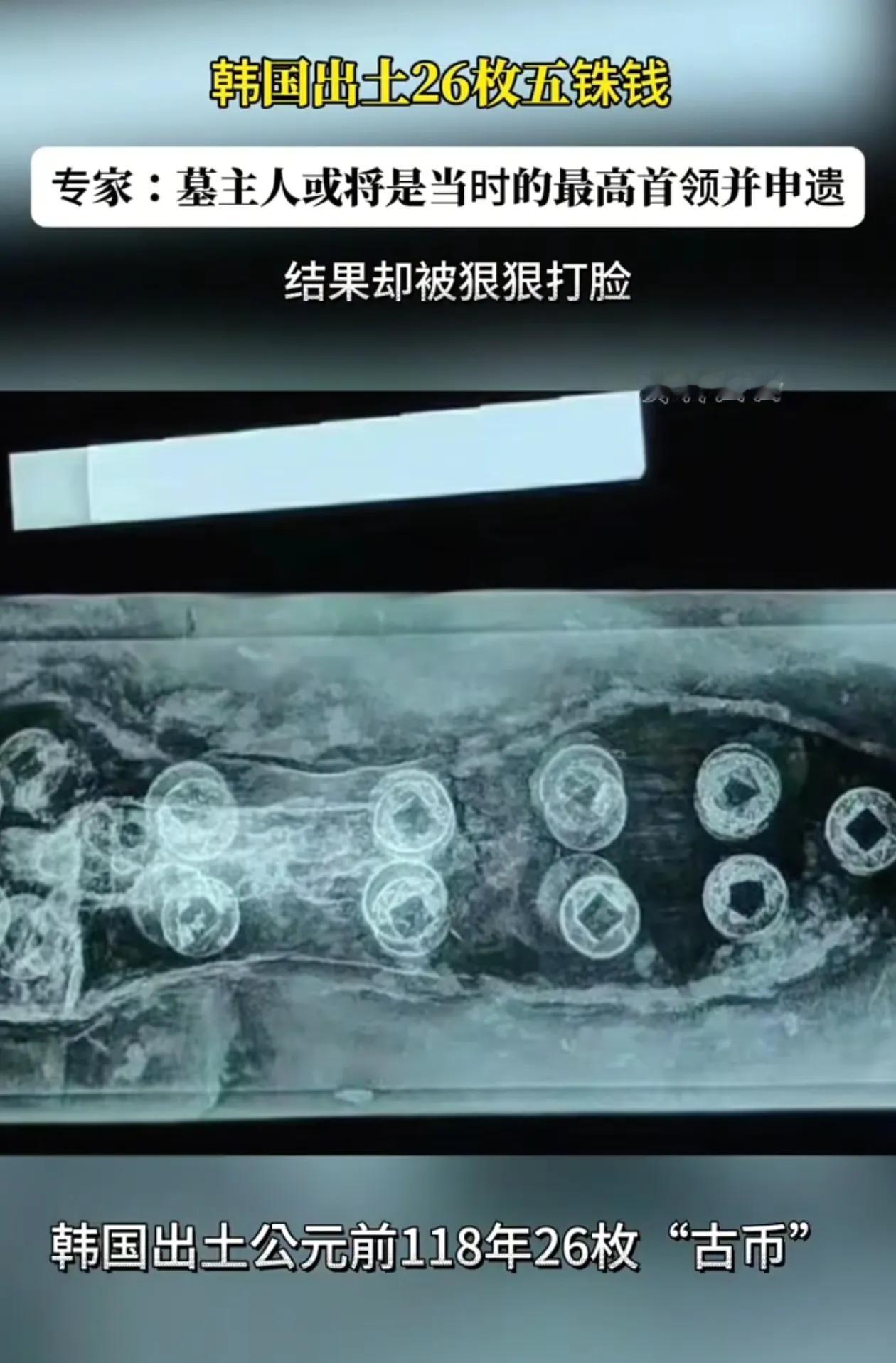

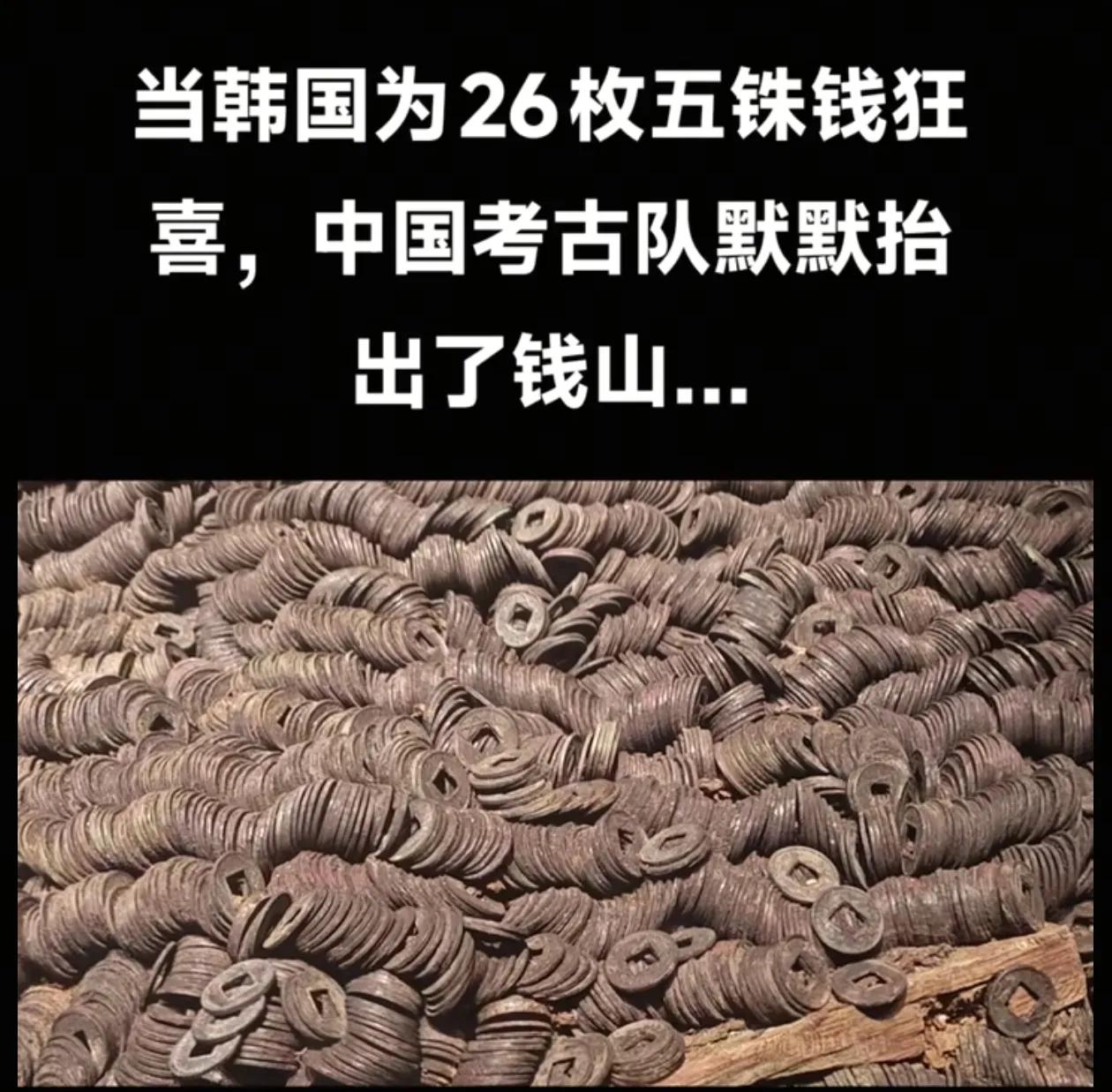

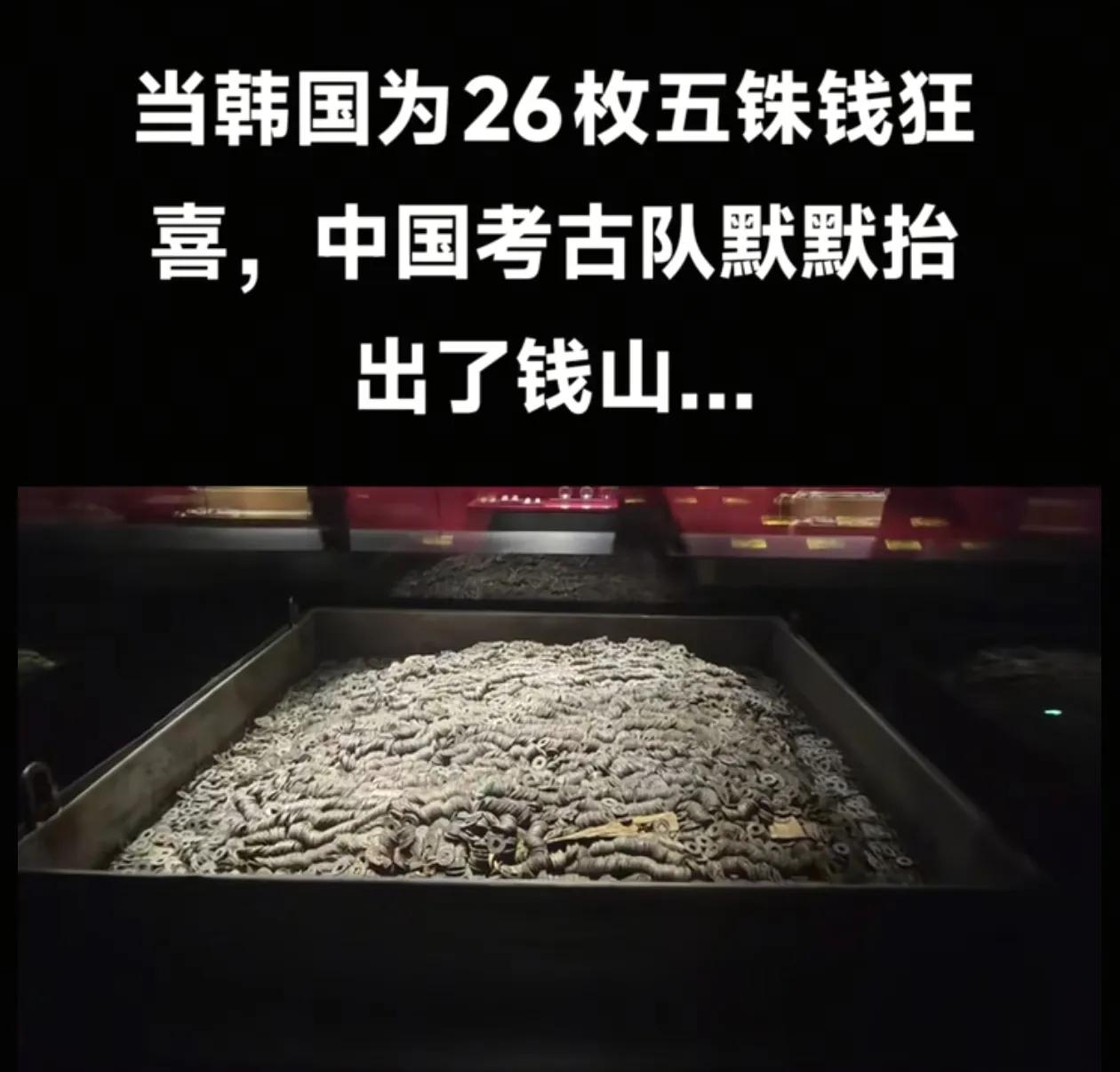

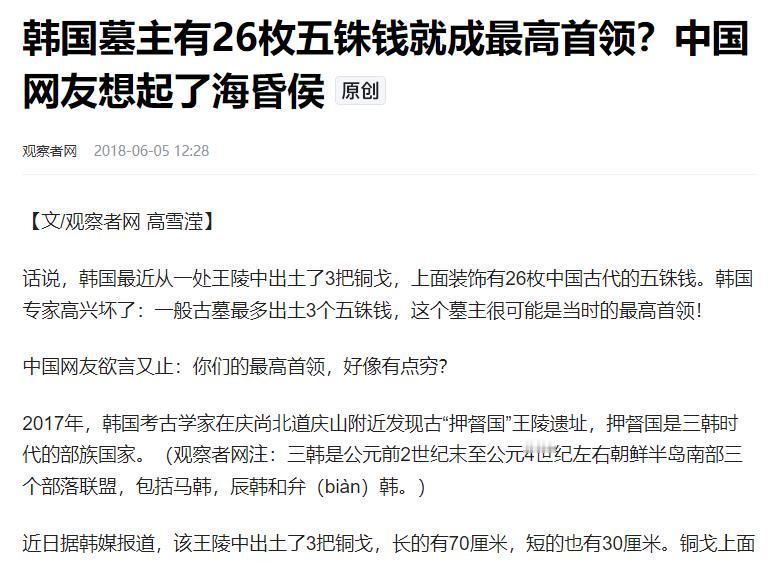

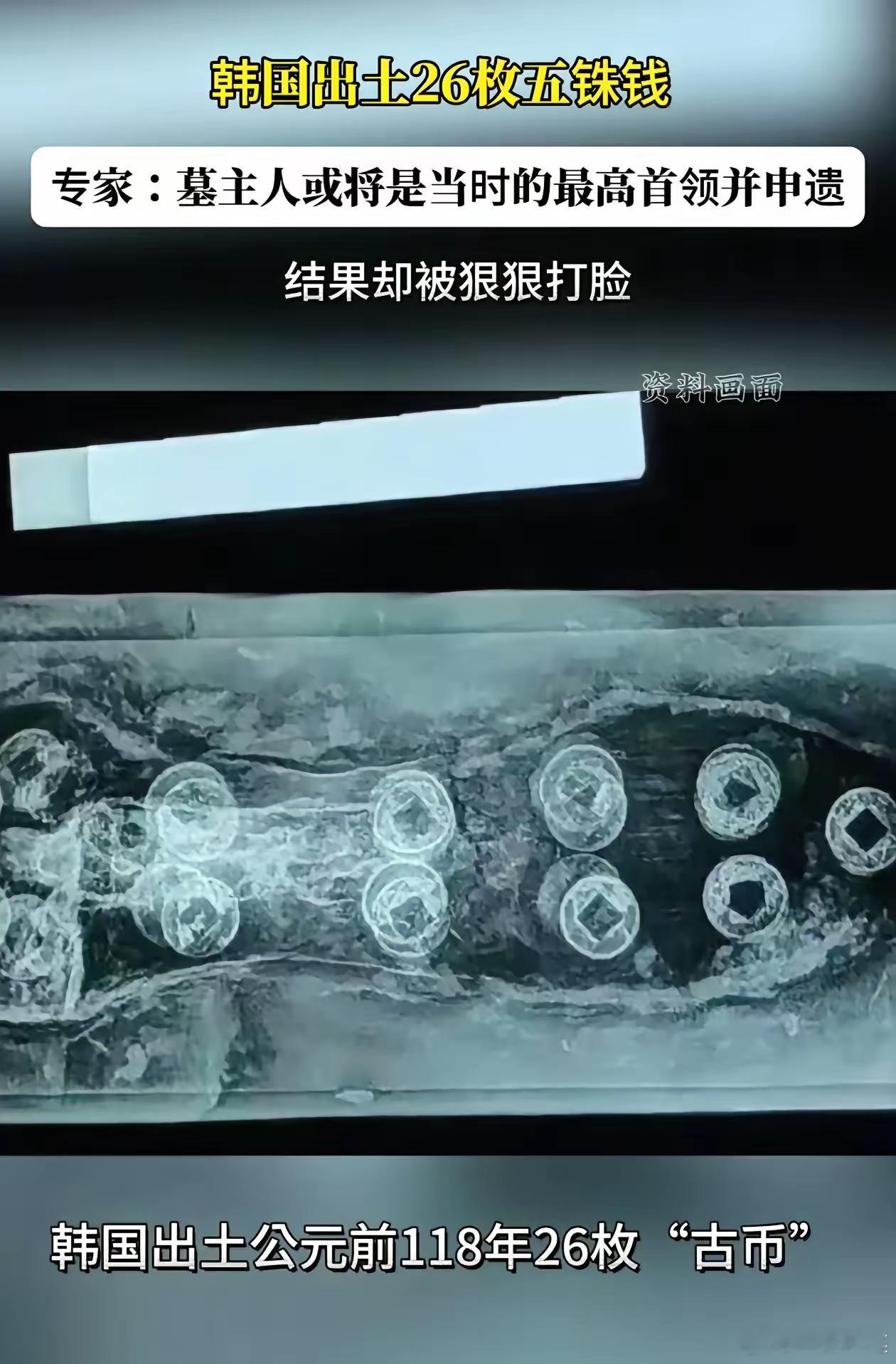

评论列表