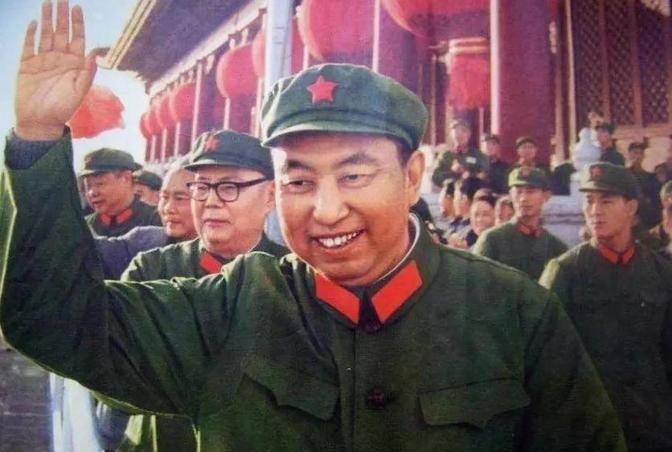

华国锋逝世3年后,骨灰却被移出了八宝山?真实原因令人泪目 2008年8月20日,华国锋在北京病逝,骨灰按惯例安放八宝山革命公墓。可三年后,他的骨灰却被移出,迁往山西交城卦山,背后原因让人动容! 华国锋,1921年2月16日生于山西交城,原名苏铸,字成九。家境贫寒,母亲靠针线活把他拉扯大。他小时候常帮母亲挑水劈柴,穿着补丁衣裳跑遍村里的土路。1938年,他加入中国共产党,投身抗日战争,跑遍晋西北的山沟,组织游击队跟日军周旋。解放战争中,他在山西阳曲当县委书记,挨家挨户动员群众支援前线,嗓子喊哑了也不停歇。1949年后,他调到湖南,先后在湘阴、湘潭当县委书记,走田埂、访农户,帮农民修水渠、推新种,干得踏实,群众都夸他实诚。 1970年代,他进入中央工作,深受信任,1976年接任党和国家重要职务,稳住了国家局势,为国家转折立下大功。他的作风低调,生活简单,哪怕身居高位,也从不摆架子,吃饭常是家常菜,衣服穿得跟普通人没两样。对交城的山山水水,他始终念念不忘,常跟家人提起家乡的清晨,山间的雾气和田野的庄稼。 华国锋2008年8月20日因病去世,享年87岁。他的骨灰按国家惯例安放在八宝山革命公墓,这里安葬着无数为国奉献的先烈,象征着崇高的荣誉。华国锋的骨灰被安放于此,体现了党和人民对他一生的肯定。可就在三年后的2011年,他的骨灰被移出八宝山,迁往山西交城卦山的“华陵”,这一举动让不少人疑惑,甚至引发猜测:为何要移出八宝山?真相其实源于华国锋的个人心愿,简单而朴实。 华国锋晚年住在北京皇城根下的四合院,院子里种着菜,搭着葡萄架,生活跟普通退休老人没啥区别。他很少出门,怕给别人添麻烦,即便想回交城老家看看,也总担心惊动乡亲和当地政府,最终一次也没回去。他常跟妻子韩芝俊聊起交城的卦山,说那儿的山清水秀,是他小时候玩耍的地方,总是念叨想魂归故里。2008年北京奥运会申办成功时,他激动得好几天睡不着,特意让儿女买了开幕式彩排门票,想亲眼见证这一盛事。可惜,开幕式前几天,他突发重病,住进医院,没能如愿去看奥运会。在生命的最后几天,他郑重叮嘱家人,去世后要将骨灰葬回交城卦山,回到他魂牵梦萦的家乡。 韩芝俊尊重丈夫的遗愿,决定帮他实现这个心愿。她向中央提交申请,请求将华国锋的骨灰迁回交城。申请书写得情真意切,提到华国锋对家乡的深厚感情,提到他多次回忆起卦山的风景和童年的点滴。中央接到申请后,非常重视,专门联系山西交城县委征求意见。交城方面听闻此事,迅速表态欢迎华国锋骨灰回乡,并决定在卦山修建一座陵墓,命名为“华陵”。当地政府组织了专门的筹备小组,选址、设计、施工一气呵成。卦山地处交城县城西北,山势平缓,绿树成荫,周围田野开阔,景色秀美,正合华国锋生前描述的家乡模样。 2011年秋,“华陵”建成,陵墓设计简洁庄重,用灰白色花岗岩砌成,四周种满青松,入口石碑上刻着“华陵”二字,字体苍劲。迁葬仪式定在一个秋高气爽的日子,韩芝俊和子女亲自护送骨灰从北京出发。车队沿着高速公路行驶,穿过华北平原的田野,抵达交城时,沿途已有群众自发聚集,手捧鲜花,默默目送。仪式在卦山脚下举行,中央和地方的代表到场,气氛庄严肃穆。骨灰被安放在华陵墓室中,周围松柏环绕,微风吹过,带来山间的清新气息。整个过程井然有序,没有繁文缛节,体现了华国锋一贯的朴实作风。 这次迁葬,不仅完成了华国锋的遗愿,也展现了他对家乡的深情。八宝山是国家荣誉的象征,但对华国锋来说,家乡的山水才是他最终的归宿。他的选择没有豪言壮语,却透着对故土的眷恋,让人动容。相比之下,历史上曾有其他人如康生的骨灰被移出八宝山,原因多与政治评价有关,但华国锋的情况完全不同,纯粹出于个人意愿,与政治无关。这份对家乡的执念,让他的故事多了几分人情味。 华国锋的骨灰安放在卦山华陵后,成了交城的一处地标。每年清明,乡亲们沿着山路步行到陵墓,献上菊花,石碑前花束堆得像小山。韩芝俊常回交城祭扫,站在墓前轻声诉说国家的新发展。她的北京四合院依然种着菜,葡萄架郁郁葱葱。华国锋的子女继承了父亲的低调,默默工作生活。华陵不仅寄托着乡亲的缅怀,也激励后人珍惜和平,铭记历史。