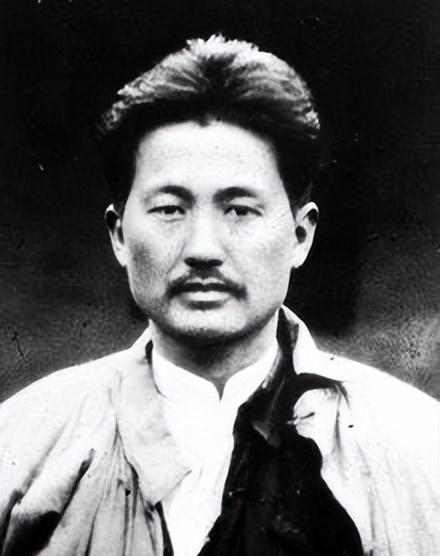

1950年10月,方志敏烈士遇害时所在监狱的典狱长凌凤梧正在接受审判,关键时刻他拿出了一个纸条。法官看后立即让人将他放了。 方志敏,1899年出生在江西上饶弋阳一个普通农家,家里穷得叮当响,七岁就跟着私塾先生啃书本,聪明得让人刮目相看。十几岁帮父亲干农活,15岁考进县立小学,1919年考入江西省立甲种工业学校,学机械的同时,组织学生运动,火气旺得被学校开除。1921年转到九江南伟烈中学,接触进步思想,加入“非基督教大同盟”,脑子里的革命火苗越烧越旺。1923年,他正式加入中国共产党,投身农民运动,领导弋横暴动,创建赣东北根据地,干得风生水起,当上苏维埃政府主席,还带红十军团打游击。1934年12月,他带队北上抗日,拼到最后子弹打光,1935年1月在怀玉山被俘,押到南昌国民党看守所。那会儿,他才36岁,浑身伤痕,脚上还带着沉甸甸的铁镣。 凌凤梧,浙江金华人,1890年代出生,个头不高,脸板得像块石头,年轻时就在国民党军队里混,爬到南昌军人看守所所长的位子。1935年初,他接到任务,专门看押方志敏这种重量级政治犯。凌凤梧管监狱管得严,规矩多,但不爱搞那些打骂囚犯的狠招。他每天巡查,穿着笔挺的军服,盯着牢房里的动静,面上冷得像冰,但做事有分寸,从不乱来。 1950年10月,山西某地,凌凤梧站在审判席上,日子不好过。新中国刚成立,各地清算旧账,他因为当过国民党看守所所长,关押过方志敏这样的革命者,被揪出来接受审判。法庭上,控方把他的老底抖得干干净净,群众的指控声一波接一波,凌凤梧低着头,双手攥得死紧。就在判决要下来的关头,他从兜里掏出一张旧纸条,小心翼翼递给卫兵,让转交法官。法官接过纸条,扫了一眼,停顿片刻后,跟旁边的人嘀咕了几句,当场宣布放人。这张纸条,成了凌凤梧的救命稻草。 纸条的来头,得回溯到1935年的南昌看守所。方志敏被抓后,关在单人牢房,条件恶劣得要命,墙上全是水渍,地上铺着破草席,铁镣重得拖不动。身上伤口多,有的还化脓了,疼得他直咬牙。凌凤梧第一次见方志敏,注意到他伤痕累累,几天后让人送了瓶药膏过去。方志敏抹上药,伤口慢慢好转。过了几天,凌凤梧见他走路费劲,铁镣磨得脚踝全是血,晚上悄悄让人把重镣换成轻点的铁链,减轻了不少负担。方志敏身体稍好后,开始在狱中写东西,手边只有几张破纸和一支秃毛笔。凌凤梧巡查时,瞥见他在灯下写字,纸上满是对祖国的期望和革命的信念。他没收那些稿子,反而让人送了几张纸和笔过去。 方志敏在狱中写下《可爱的中国》《清贫》等文章,字字掷地有声,记录他对革命的坚持和对国家的爱。凌凤梧偶尔翻看这些稿子,读到《可爱的中国》里对方志敏对未来的憧憬,连他这当惯了兵的老油条都愣了愣。他没把稿子往上报,而是放回原处,像没看见似的。方志敏写的东西,有一部分通过秘密渠道送了出去,后来成了革命的宝贵财富。1935年8月5日,方志敏知道自己要被处决了,临走前在布条上写下几句话,叠好塞给凌凤梧。纸条上称他“木吾兄”,谢他平日照拂,说来生再报恩。凌凤梧收下纸条,藏在怀里,没吭声。 1950年,法庭上那张纸条一亮相,立马成了焦点。法官验了笔迹,确认是方志敏亲手写的,内容跟凌凤梧的供述对得上号。调查组接着挖档案,查到凌凤梧在看押方志敏时,确实送过药,换过铁链,还保下了部分文稿。这些文稿后来辗转到了党组织手里,成了激励后人的精神财富。凌凤梧因为这点人性,逃过了审判。放出来后,他回了浙江金华,找了个小学教书,日子过得低调,靠批改作业和教娃娃们识字打发时间。1960年代,他去世了,活了大概70岁。方志敏的文章,尤其是《可爱的中国》,成了革命的火种,点燃了无数人的心。