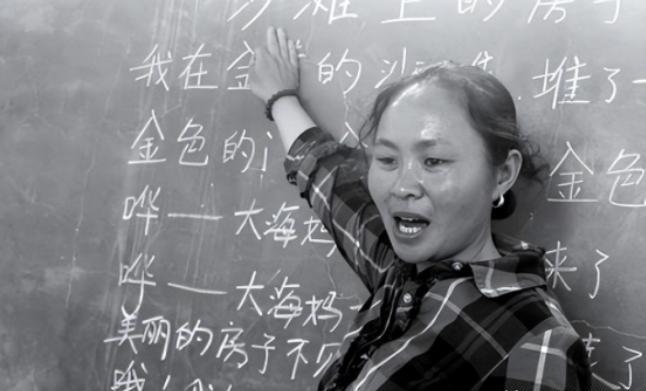

1994年,18岁女孩被人贩子卖给了放羊的人,新婚夜,女孩害怕的蜷缩在角落。不料,新郎竟说:“给我200元,你就走吧”,女孩震惊抬起头看着他。 20多年过去了,如今的她,过得怎么样了呢? 郜艳敏,1976年出生在河南襄城县一个偏僻小村,家里穷得叮当响,土坯房冬天漏风,夏天漏雨。她小时候就帮着干农活,挑水、割草,手上全是老茧。村里学校破得不行,课桌是用木头拼的,冬天教室冷得像冰窖,她还是认真读书,笔记写得密密麻麻。初中毕业后,村里女孩大多嫁人,她却不想一辈子困在山沟里,总想着出去闯闯,挣点钱贴补家用。1993年,她背着个旧布包,坐上绿皮火车去了河北蠡县,在一家毛线厂干活。厂里机器轰隆隆响,棉絮满天飞,她一天站十几个小时,手被线头磨得红肿,还得咬牙坚持。1994年春天,她想回家探亲,在石家庄火车站买票时,两个女人凑上来,笑眯眯地说有更好的工作。她没多想,跟着上了面包车,车里一股汽油味,窗帘拉得死死的。喝了一杯水后,她头晕眼花,醒来已经到了曲阳县灵山镇下岸村。村子只有几百人,土路坑坑洼洼,羊叫声到处都是。她被卖给一个比她大6岁的羊倌,2700元的彩礼换来了这场“婚姻”。从此,她的生活被困在这片穷山沟,再也出不去。 1994年夏天,郜艳敏被带到下岸村,成了一个羊倌的“妻子”。新婚夜,她蜷缩在炕角,男人抽着旱烟,平静地说出200块钱就能放她走的话。她身上一分钱都没有,钱包早被偷了,自由成了空话。她试过逃跑,趁着夜色翻墙,沿着泥泞山路跑,鞋底磨破,脚上全是血。每次都被村民抓回来,拳脚相加,骂她不识好歹。村里人看她的眼神冷冰冰,有人还嘲笑她痴心妄想。村庄像个大牢笼,四周是高山,路只有一条,出去根本没戏。她跑了几次,换来的只有更重的打骂,身上青一块紫一块。慢慢地,她不跑了,也不敢跑了。绝望像石头压在胸口,她开始学着干农活,劈柴、喂羊,日子一天天过,麻木得像行尸走肉。几年后,她生了一儿一女,孩子成了她活下去的理由。她不再提回家,接受了这个强加的身份,成了羊倌的妻子。村里人渐渐习惯她的存在,但没人把她当自己人,背后指指点点,说她是外来的,命贱。生活像一潭死水,她只能咬牙活着,为了孩子,也为了自己还能喘口气。 1997年,下岸村要办小学,村里没人识字,找不到老师。村干部想起了郜艳敏,毕竟她读过初中,算村里少有的文化人。他们半哄半逼让她去教书,她起初死活不愿意,觉得自己没那个能耐。可看到孩子们眼巴巴想读书的样子,她硬着头皮上了。教室是间破土房,屋顶漏风,课桌东倒西歪。她攥着粉笔,教拼音、算术,手写板书歪歪扭扭,慢慢教得像模像样。孩子们喜欢她,她也从教书里找到点活下去的盼头。2000年,她正式当了代课老师,每天背着旧书包,走在村里的羊肠小道上。2006年,她的经历被记者挖出来,改编成电影《嫁给大山的女人》,她一下成了名人,被评为“感动河北十大年度人物”。颁奖那天,她穿着借来的裙子,手里攥着奖状,站在台上有点手足无措。媒体蜂拥而至,捐款也来了,修了学校,买了新课桌。可村里人以为能分钱,听说钱全用在学校,气得骂她贪财。流言像刀子,村口有人当面指着她鼻子骂,她气得在村里大喊自己没拿一分钱,声音沙哑得像要裂开。真相后来清清楚楚,捐款一分没少,全用在学校,可她的心还是凉了半截。她继续教书,教室里多了几盏灯,孩子们多了几本书。她的女儿考上了外地的大学,儿子留在村里帮她干活。丈夫还是老样子,每天赶羊上山,话不多,但对她多了点尊重。现在,她还在下岸村教书,头发白了不少,手上皱纹也多了。她还是那个郜老师,守着教室,守着山里的孩子,守着那点微弱的希望。