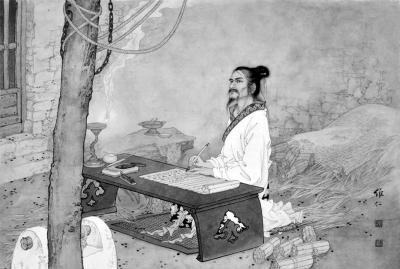

公元前99年,司马迁被绑在冰冷的木头架子上,衣服扒得精光,行刑的匠人手起刀落,司马迁由男人变成了一个阉人。妻子柳倩娘心疼的直流眼泪,之后她的选择,至今令人唏嘘落泪。 司马迁,生在公元前145年左右,是西汉时期的大人物。他的老爹司马谈是太史令,专门管历史和天文。司马迁从小就跟着父亲混,十岁就能背古文,脑子好使得很。后来,司马谈临死前把写一部大历史的任务交给了他。这可不是小事,司马迁扛下了这副担子,立志要把中国几千年的故事写清楚。他后来的《史记》,成了中国史学的顶梁柱。 年轻时,司马迁不光会读书,还爱跑腿儿。他二十多岁就出门游历,跑遍了大半个中国,从北边的草原到南边的山沟,哪儿都去过。他去过长沙、汨罗江,还到曲阜研究过孔子的东西。这些经历让他眼界大开,也给《史记》攒了不少料。回朝后,他接了父亲的班,当上太史令,能翻皇家档案不说,还跟着汉武帝到处跑,见过大世面。 事情得从公元前99年说起。那年汉武帝派李广利打匈奴,李陵带五千人护送粮草。结果匈奴八万大军围过来,李陵带着这点人硬拼,杀了不少敌人,可最后还是寡不敌众,被活捉了。消息传回长安,汉武帝气得跳脚,满朝文武都骂李陵没用。可司马迁不这么看,他觉得李陵挺能打,输了是运气不好,不是没本事。他在朝堂上替李陵说了几句公道话,结果捅了马蜂窝。 汉武帝本来就窝火,听司马迁这么一说,觉得他在给自己找茬儿。毕竟李广利是皇帝的小舅子,司马迁这话听着像打脸。皇帝一怒之下,把他抓起来定了死罪。按汉朝的规矩,死罪可以用钱赎,或者挨宫刑免死。司马迁家里没啥钱,赎不起,只好选了宫刑。这一下,他的人生彻底翻了个个儿。 宫刑是个啥概念?就是把男人的命根子剪掉,疼不说,还丢尽了脸。古代人特看重这东西,觉得没了它就不是男人了。司马迁选这个不是怕死,而是他放不下来《史记》。他说过,人总得死,但得死得有价值。他想活着把书写完,不让父亲的嘱托白费,也不让自己半辈子心血泡汤。这份倔强,真不是一般人能有的。 受刑那天,场面肯定惨烈。司马迁被绑在木架上,衣服全扒光,行刑的人下手又快又狠。他忍着疼,没喊没叫,硬是挺过去了。之后,他被放回家,身体和心都伤得不轻。可他没垮,靠着一股劲儿接着干活儿。 再说柳倩娘,司马迁的老婆。这女人不简单,丈夫受刑后,她没嫌弃也没跑。宫刑后的人在当时社会眼里跟废物差不多,很多人家媳妇儿要么走人,要么冷眼相待。可柳倩娘不一样,她心疼归心疼,但没放弃。她留下来陪着司马迁,帮他抄书、整理材料,日子再苦也咬牙撑着。 她为啥这么做?一是真爱,二是懂他。司马迁不是普通人,他有大志向,柳倩娘看在眼里,知道《史记》是他命根子。她选择留下,不光是感情的事儿,也是帮他完成梦想。这份情谊,在那年代真挺少见的。 宫刑后,司马迁回到家,带着伤痛接着写书。柳倩娘在旁边帮衬,两人一块儿熬夜,翻竹简、查资料。他把满肚子的苦水都写进了《史记》,从黄帝到汉武帝,130篇,五十多万字,啥都敢写,连皇帝的错都不放过。这书不光是历史,还带点个人味道,像是在跟老天爷较劲儿。 公元前94年左右,《史记》总算写完了。司马迁用事实说话,没瞎编乱造,查资料查得特别细。他还发明了纪传体的写法,把人物、事件分门别类,读起来清楚又有味儿。后来这书传开,成了中国史学的宝贝,连外国人都佩服。 司马迁死了以后——大概是公元前86年,六十岁左右——《史记》慢慢火了。后来的史学家都拿它当教科书,班固、司马光这些人,没一个不服的。它不光记事儿,还讲人性,讲得接地气,谁都能看懂。司马迁用自己的命换了这本书,值不值?后人说是值的。 柳倩娘的事儿也让人感动。她没啥名气,可没她,司马迁未必撑得下来。夫妻俩一块儿扛过苦日子,硬是把不可能变成了可能。这故事听着挺揪心,但也挺暖。