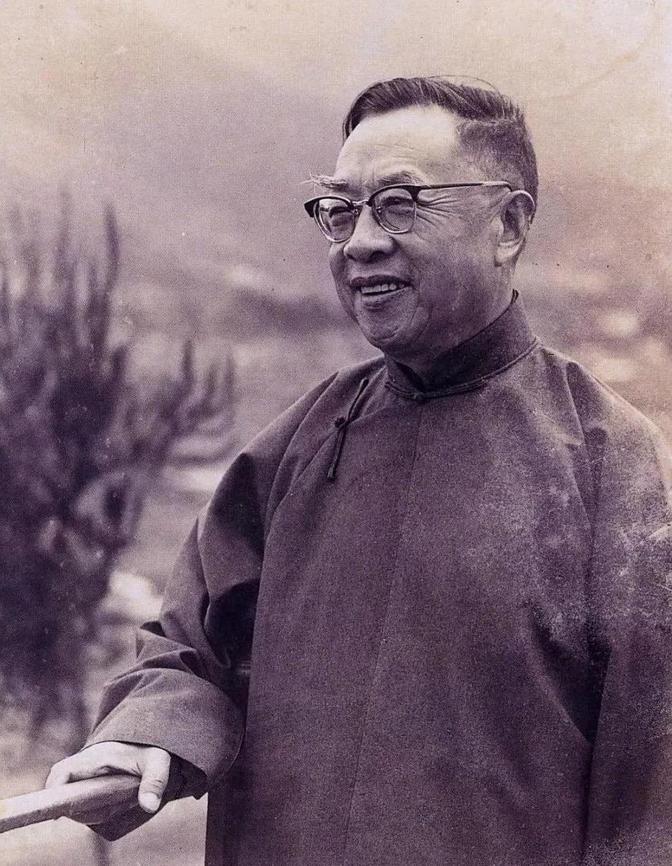

1990年,95岁高龄的他被赶出了自己的家,短短两个月就郁郁而终,至死也没能再看一眼海峡彼岸的故乡。他著作等身,与思勉、陈垣、陈寅恪并称为“史学四大家”。他出生名门,一生致力于历史和教育事业,创办著名的香港中文大学。他就是一代国学大师钱穆。 钱穆,1895年出生在江苏无锡,家里世代读书人,父亲是晚清秀才,家里虽不富裕,但书香气浓得化不开。他小时候就聪明得不行,3岁认字,10岁就能背古书,尤其爱钻研历史。那时候正赶上清末民初,社会乱得一团糟,钱家也跟着落魄,他没机会上大学,17岁就跑去乡村小学当老师。日子苦,但他没放弃读书,晚上点着油灯啃古书,硬是靠自学闯出了一片天。 到了1930年,钱穆写出《刘向歆父子年谱》,用扎实的考据怼了当时的学术观点,一下子火了。顾颉刚看他有才,推荐他去燕京大学教书,从此他踏上了大学讲台。后来,他跑遍了北大、清华、燕京大学,还在西南联大待过。那会儿抗战打得正凶,他站在讲台上讲中国历史,底下的学生听得热血沸腾。他的史学路子很特别,特别看重中国文化的连续性,既不全盘否定传统,也不死守老一套。 1949年,国内局势大变,钱穆去了香港,创办了新亚书院,也就是后来香港中文大学的前身。他在那儿忙得脚不沾地,自己设计课程,还四处筹钱搞图书馆,整整16年,他说这是他“最忙的日子”。1967年,因为早年拿过台湾的资助,他搬到了台北,住进素书楼,继续埋头研究和写作。那时候他已经70多岁了,但还是没停下来。 可谁能想到,到了1990年,95岁的钱穆却被赶出了素书楼。事情是这样的:素书楼是台湾“总统府”租给他的,本来租约到1991年才到期,但台北市议会有些议员跳出来,说这房子是“非法建筑”,得马上收回。1989年,政治人物高玉树还公开抱怨,说自己没房子住,钱穆却被捧成“国宝”,这事儿闹得沸沸扬扬。钱穆不想惹麻烦,给《中国时报》写了信,还跟“总统府”说愿意提前搬走。1990年6月1日,他搬到了台北杭州南路自己买的小公寓。老人家身体本来就不好,搬家又累又不适应新地方,两个月后,8月30日,他就去世了。 钱穆这一生,学术上真是牛到不行。他写了80多本书,像《国史大纲》《中国历代政治得失》这样的作品,到现在还有人翻着看。他跟吕思勉、陈垣、陈寅恪齐名,被叫作“史学四大家”,名头响得很。1955年,香港大学给了他荣誉博士,1960年耶鲁大学也给了他一个,1968年还当选了中央研究院院士。他的学问不光在国内有影响,国际上也认。 从一个小乡村出来的穷小子,到史学界的大佬,钱穆的路走得不容易。他去世后,大家才知道他有个心愿:想把骨灰带回无锡老家。可惜1990年那会儿,两岸关系还僵着,这事儿没立刻办成。直到1992年,他夫人胡美琦才带着他的骨灰回了无锡,安葬在太湖西山的俞家渡石皮山。那地方风景安静,能看到湖水,跟他在香港的家有点像。墓碑上就几行字,简简单单记了他的生卒年月。 现在,钱穆的墓成了不少学者和粉丝的朝圣地。他的书还在被一遍遍读着,影响没断过。无锡的故居也改成了纪念馆,里面放着他的手稿和书,游客络绎不绝。香港中文大学还搞了个钱穆讲座,把他的学术精神传下去。